Entretien inédit pour le site de Ballast

Le flamenco évoque au quidam la chaleur de l’Andalousie, la robe rouge d’une danseuse, le claquement des talons sur un parquet, la voix rauque d’un chanteur gitan. Cette image d’Épinal cache la richesse et la diversité d’un art et d’une culture où se mêlent, sans toujours communiquer, fêtes populaires et spectacles avant-gardistes, associations de quartiers et concerts guindés, tablaos touristiques et cités ouvrières vivant a compás1. C’est un flamenco très particulier, le flamenco politique, qui nous intéresse en abordant cet entretien avec Francisco Aix Gracia, sociologue à l’université Pablo Olavide de Séville. Le flamenco résolument républicain, qui accompagna les milices pendant la guerre civile, porté par des artistes comme Juanito Valderrama ou la Niña de los Peines ; le flamenco subversif qui, sous le régime franquiste, s’exposait à une dure répression, celui de Paco Moyano ou de Manuel Gerena ; le flamenco de la transition démocratique, celui d’Enrique Morente et de Carmen Linares ; ou encore le flamenco anarchiste del Cabrero, symbole magnifique du refus de parvenir. Un flamenco qui, à une époque où les raisons de lutter ne manquent pas, semble se faire rare.

Emilio Caracafé – Professeur de flamenco aux 3000 Viviendas

Le flamenco est un art particulièrement fascinant. Comment, comme aficionado2, avez-vous abordé ce travail qui comporte une part de démystification ?

Il est vrai que le travail du sociologue a à voir avec la désacralisation, alors que l’aficionado se nourrit d’émotion, d’inspiration, d’idéalisme. Depuis que je côtoie le flamenco, ces deux dimensions ont toujours été liées. Au début, c’était compliqué, mais j’ai appris à harmoniser les deux avec le temps ; je suis passionné de flamenco mais je peux le déconstruire dans mon travail. Le premier article que j’ai écrit sur le sujet s’intitulait « De l’hermétisme dans le chant flamenco » — ce thème m’est venu parce que, comme aficionado, j’ai été confronté à la difficulté d’accéder au flamenco quand je suis arrivé à Séville. On peut dire que mon initiation au flamenco s’est articulée avec mon travail de sociologue. Comme sociologue, je n’ai pas de difficulté à me laisser émouvoir ; je peux aller voir danser Farruquito, considérer que sa prise de position artistique est artificielle et cependant pleurer à la fin du spectacle. En réalité, la relation à l’art est plus ingrate comme aficionado que comme sociologue. Comme aficionado, je suis de plus en plus exigeant avec les œuvres. Comme sociologue, je trouve dans le flamenco une source inépuisable de réflexion sur l’art.

Contre ceux qui présentent le flamenco comme un élément culturel ou ceux qui le présentent comme un art autonome, vous insistez sur sa dimension dialectique. Dans le cas du flamenco, que signifie la notion d’art dialectique ?

« Le flamenco semble animé par un irrésistible désir de dormir alors même que la société andalouse et espagnole s’ébranle. »

Le flamenco naît comme art à la moitié du XIXe siècle, précisément par le dialogue qu’il entretient avec la société, avec son public : il y a production, distribution et réception des œuvres. Pour rappel, il s’agit initialement d’une musique folklorique qui subit un certain nombre de transformations dans les villes et qui se transforme ainsi en art. Je dis souvent que le flamenco est une sorte de hip-hop du XIXe siècle. Je ne crois pas que ce soit un « art dérivé du peuple », comme on a l’habitude de le dire pour valider l’idée d’un isomorphisme entre l’art et la société. Il y a toujours eu une rétro-alimentation continue entre la création et les goûts du public. On peut même aller plus loin : les publics s’approprient cette musique et cette danse jusqu’à en faire un élément culturel. Il y a une telle appropriation et réinterprétation du flamenco de la part de ses publics que cela génère l’illusion selon laquelle l’art est un sous-produit de la culture qui reflète fidèlement la société dans laquelle il apparaît. Rien n’est moins vrai. Le flamenco a toujours dialogué avec la société, et il l’a fait tout en conservant une certaine autonomie artistique en fonction des périodes historiques — d’où ce caractère dialectique.

Aujourd’hui, cette dialectique continue d’exister, mais elle est soumise à l’influence des champs du pouvoir économique et politique. Cette influence paralyse le flamenco, qui semble animé par un irrésistible désir de dormir alors même que la société andalouse et espagnole s’ébranle. Il est vrai que cette narcolepsie affecte la quasi-totalité de la culture du fait des politiques culturelles néolibérales qui ont encouragé une certaine servilité, liée à la festivalisation et la spectacularisation de la culture qui induisent le sensationnalisme et l’autocensure. Ces effets sont aggravés dans le cas du flamenco par son instrumentalisation identitaire de la part des institutions. Presque dix ans après le début de la crise économique, on voit à peine apparaître des œuvres qui réfléchissent ou dénoncent cette débâcle, alors même que cet art conserve un extraordinaire potentiel de dénonciation et qu’il a depuis toujours un fort caractère social.

Portrait de Camaron aux 3000 Viviendas (Garcia Cordero)

Si le flamenco entretient des liens aussi forts avec une partie de la population, notamment parmi les plus humbles, ne contredit-il pas la vision bourdieusienne qui décrit le populaire en négatif, comme ce qui est privé de la culture légitime ? Le flamenco serait-il populaire et légitime à la fois ?

Je ne crois pas que le flamenco soit une culture légitime, mais plutôt une culture en cours de légitimation. C’est une culture qui est reconnue théoriquement. Le flamenco a été déclaré patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco, ses artistes ont reçu des prix internationaux, il a été reconnu dans les statuts de la région d’Andalousie… Pourtant, dans les faits, aucune politique n’a été mise en place pour accompagner une telle reconnaissance. Il n’est pas représenté dans les programmes scolaires, il n’y a pas de formation professionnelle normalisée, très peu de centres de documentation et de recherche ont été créés, et ceux qui existent parviennent à peine à survivre ; enfin, il n’y a pratiquement aucun espace pour la réflexion et la création indépendante autour du flamenco. Sa légitimité est donc très superficielle : on le regarde comme une culture ornementale, instrumentalisée à l’occasion des élections. En revanche, il est vrai que le flamenco est très populaire. Une partie de la population, particulièrement la plus modeste, y est très attachée. Elle est très fière de sa musique et reproduit de fait le type de relations que peut entretenir la bourgeoisie avec d’autres arts plus reconnus : une relation d’identification, de suivi, qui conduit par exemple à dépenser de l’argent pour perfectionner sa connaissance. De plus, pour cette partie de la population, le flamenco est une forme de résistance, une micropolitique. C’est un art dont ces classes populaires considèrent que la population lettrée ne pourra jamais le comprendre comme eux le comprennent.

« Une partie de la population, particulièrement la plus modeste, y est très attachée. Elle est très fière de sa musique. »

Je me souviens qu’il y a dix ans, il y avait à Séville un marché aux puces chaque dimanche, à l’Alameda. Le samedi, les personnes qui venaient vendre au marché veillaient toute la nuit afin de réserver leur emplacement. Ils faisaient partie de la population la plus pauvre de Séville. Toute la nuit, il y avait du flamenco d’une qualité incroyable, on jouait de la guitare et de nombreuses personnes chantaient et dansaient. Toutes et tous en avaient une connaissance spectaculaire. Ils étaient pauvres, mais c’étaient de véritables intellectuels du flamenco. Donc, en effet, dans ce cas on peut dire qu’une partie très humble de la population dispose d’un art qu’elle maîtrise et qui lui permet de se distinguer socialement.

Lorsqu’on étudie ses particularités et son histoire, on a l’impression que le flamenco contredit la dichotomie entre culture populaire et culture de masse…

Pour moi, la culture populaire est une culture de masse que les gens s’approprient. Ces gens que j’évoquais, qui venaient à l’Alameda, avaient pratiqué le flamenco au sein de leur famille, avec leurs amis, mais ils avaient aussi écouté des disques et suivi des artistes importants. Il y a une phrase que j’ai gardée en tête tout au long de ma recherche : « L’art flamenco n’existe pas en dehors du laboratoire. » Depuis le début du XXe siècle, il n’existe pas de flamenco qui n’ait été « contaminé » par la reproduction technique. L’apparition des machines a entraîné une accélération de la relation à l’art par rapport à l’époque précédente, dans la mesure où la production et la distribution de la musique se sont rationalisées et systématisées. Même si le flamenco a continué à être vécu dans un cadre familial, personne dans le flamenco n’a pu se soustraire à l’influence des disques et de la radio. À un moment donné, la musique a été « mise en boîte », le répertoire oral reproduit techniquement. Cela a constitué un répertoire musical de masse que les gens se sont appropriés et ont converti en culture populaire. Pour désigner le flamenco de la seconde moitié du XIXe siècle, avant que n’entre en scène la reproduction technique, peut-être pourrait-on parler de « culture communautaire ». Pourtant, déjà à cette époque, existent les cafés cantantes3, qui anticipent la culture de masse car on y retrouve des artistes professionnels qui reproduisent un répertoire et sont très populaires. J’ai écrit un livre qui n’a pas encore été publié autour de ce thème et qui s’appelle Le Flamenco à l’époque de sa reproductibilité technique. C’est lorsque le flamenco commence à dialoguer avec les moyens de la reproduction mécanisée au début du XXe siècle que se produisent les phénomènes d’universalisation, de standardisation et d’individuation. Les publics et les œuvres se diversifient, les canons s’établissent et la personnalité artistique s’élabore. Les trois premières décennies du XXe siècle constituent une période de grandes transformations qui génère des questionnements toujours actuels si l’on souhaite réfléchir aux défis que la culture digitale pose au flamenco.

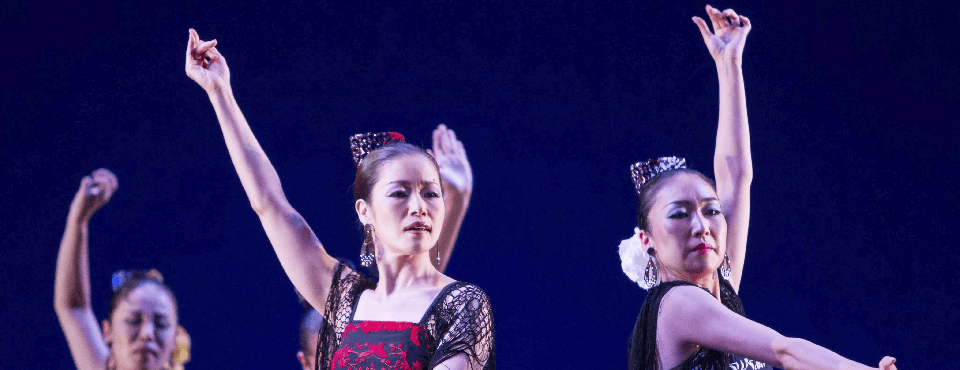

Japanese Flamenco Summit - Christopher Jue

Vous semblez donc penser, au contraire de Walter Benjamin auquel vous vous référez, que la reproduction technique n’a pas des conséquences néfastes sur l’œuvre d’art.

Je pense en effet que l’apparition des techniques de reproduction de la musique constitue un moment très intéressant. Le flamenco commence à s’universaliser, à résonner à Paris, New York, Londres… L’aura dont parle Walter Benjamin, l’authenticité de l’œuvre, son « ici et maintenant », accompagnent l’œuvre en dépit de sa reproduction mécanisée, notamment à travers l’objet matériel, le fétiche, et la personnalité artistique des interprètes. D’où la crise actuelle de la musique à l’ère numérique, puisque la dématérialisation supprime le fétiche. Aujourd’hui plus que jamais, on a besoin d’une version palpable de l’œuvre, et c’est dans ce besoin que se trouve l’opportunité de rendre viable la création, par les performances en direct et les objets matériels qui accompagnent la musique.

Dans son livre Las voces que no callaron, Juan Pinilla rappelle l’histoire des artistes de flamenco qui s’engagèrent pendant la guerre civile ou contre le régime franquiste. Comment expliquez-vous le mythe d’un flamenco apolitique ?

« Au cours des années 1970, l’image inoffensive du flamenco lui a permis dans de nombreux cas de servir de cheval de Troie. »

Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un mythe : beaucoup d’artistes refusent de s’engager politiquement. Selon moi, cela a beaucoup à voir avec la culture politique andalouse. Même si le flamenco s’est universalisé, une grande partie de sa personnalité demeure andalouse. Or l’Andalousie, des siècles durant, a été caractérisée par une forte concentration des moyens de production, et en particulier de la terre, entre les mains de ceux qu’on appelait les señoritos4. Cela a généré une culture politique qui a notamment donné lieu à l’un des mouvements libertaires les plus intéressants dans le monde. Mais cela a aussi encouragé le fatalisme. Il y a une solea5 qui dit « Cada vez que considero / que me tengo que morir / tiendo una manta en el suelo / y me harto de dormir. »6 Elle est très représentative du fatalisme andalou : « Peu importe ce que je fais, les choses ne changeront pas. » Pour moi, c’est lié à l’extrême concentration des moyens de production et à la répression des mouvements politiques qui ont tenté de modifier la situation. Une partie de la culture politique andalouse est ainsi, et le flamenco intègre cette dimension. D’un autre côté, il faut regarder les différents types de mécènes qu’a pu avoir le flamenco professionnel. Au XIXe siècle, le public des cafés cantantes était très divers. Des plus au moins présents, on y retrouve des ouvriers, des commerçants, des paysans, des étudiants, des militaires, des clercs et des aristocrates. Cependant, en parallèle, la haute société a toujours été un employeur important pour les artistes lors des fêtes privées. Aussi, le patron pouvait exercer une certaine censure qui réduisait nécessairement le niveau de contenu social et politique. Cela explique qu’on remarque une différence dans des régions minières, comme Jaen et Murcia, où le public était majoritairement constitué de mineurs et le rôle des señoritos moins important. Les mineurs payaient pour voir des artistes qui s’adressaient à eux en chantant la réalité qui les touchait, d’où une plus grande politisation des textes.

Justement, à l’opposé de cette idée d’un flamenco apolitique, vous soulignez le rôle qu’a joué le flamenco dans la transition démocratique.

Je crois qu’il a été fondamental. Le flamenco avait la réputation d’être un art inculte, un art de taverne, d’une Espagne attardée. Franco a encouragé cette idée — ce qui explique qu’il ait inclus le flamenco dans son Espagne de pandereta7. Au cours des années 1970, l’image inoffensive du flamenco lui a permis dans de nombreux cas de servir de cheval de Troie. Par exemple, dans la série documentaire « Rito y Geografia del Cante » qui fut diffusée à la télévision nationale à partir de 1973, on retrouve de nombreux symboles implicites de la liberté et de la démocratie. Cette émission ne fut pas censurée parce que personne n’aurait imaginé que le flamenco puisse être un art en rébellion. À l’intérieur du flamenco, l’art social et politique a constitué une véritable tendance qui s’est affrontée aux défenseurs de l’art pour l’art, tel Antonio Mairena. Il y a une partie du public et des artistes du flamenco qui se considèrent comme des héritiers directs de ceux qui luttèrent contre le franquisme et en faveur de la transition démocratique. Ce qui explique par exemple le grand succès qu’a connu le chanteur libertaire El Cabrero.

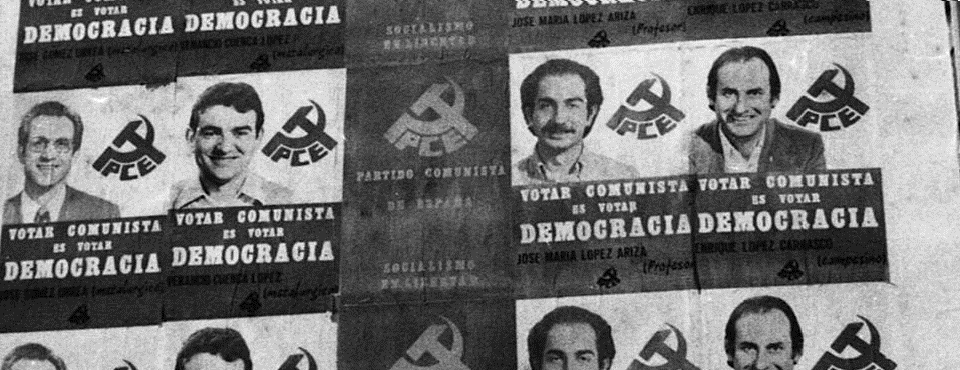

Affiches du PCE, légalisé en 1977

En parlant de cette époque du flamenco post-dictature, vous la décrivez comme une période de « culture démocratique » et vous expliquez qu’elle s’est convertie aujourd’hui en une « démocratie culturelle ». Qu’entendez-vous par là ?

Les années 1980 en Espagne furent merveilleuses car les gens ont vraiment cru qu’ils vivaient dans un pays démocratique. Par conséquent, la société civile s’organisait et commençait à construire collectivement sa vie à travers des associations de voisins, des syndicats, etc. Ce fut une période incroyable pour la culture. Dans le flamenco, ce mouvement s’est traduit par l’apparition des peñas flamencas, où la société civile s’organisait pour la défense et la promotion du flamenco. Les peñas ont eu un rôle décisif dans le développement de la programmation artistique et culturel du flamenco, tant au sein même des peñas que dans les festivals d’été qu’elles organisaient. Imaginez-vous un groupe d’aficionados dans les années 1980 qui s’associent, trouvent un local, rassemblent d’autres personnes et se réunissent fréquemment pour programmer et développer des initiatives culturelles autour du flamenco. Ils créent leur propre programmation culturelle, font jouer les artistes qu’ils veulent. C’est cela que j’appelle une « culture démocratique ». Pourtant, à partir des années 1990, l’État va prendre la place de ces peñas. Il les soumet à un processus de bureaucratisation. Si elles veulent des aides, elles doivent les demander à l’administration, et peu à peu l’administration va s’imposer, considérant que la culture n’est bien gérée que quand c’est elle qui s’en occupe. En outre, les politiques ne voient pas d’un bon œil le fait que les gens s’organisent aussi bien. Les peñas flamencas ont souffert d’un véritable boycott, et peu à peu elles ont eu de moins en moins de ressources et de compétences. L’organisation des festivals a par exemple été confisquée par les mairies, et elles ont en plus été mises en concurrence avec les initiatives de l’administration qui programmait de plus en plus de flamenco. On est alors passés d’une « culture démocratique » à une « démocratie culturelle ». C’est-à-dire une démocratie qui propose un « menu » culturel aux citoyens, mais qui n’implique pas la société civile, voire qui lui met des bâtons dans les roues lorsqu’elle tente de le faire.

Vous dressez un tableau assez noir de la situation de Séville, capitale européenne soumise aux diktats du citymarketing, en plein processus de gentrification. Le quartier des 3000 Viviendas, où se concentre une partie de la population gitane expulsée du quartier central de Triana, est très représentatif des conséquences de cette situation. Comment se fait-il que l’exclusion d’une population très liée au flamenco ne se traduise pas par une contestation plus importante à l’intérieur du flamenco ?

« Les expulsions consécutives à la gentrification ont entraîné la destruction d’une communauté qui était structurée et enracinée. »

Les expulsions consécutives à la gentrification ont entraîné la destruction d’une communauté qui était structurée et enracinée. L’expulsion du quartier de Triana a provoqué une déstructuration de la communauté gitane qui a elle-même entraîné une apolitisation qui se reflète dans le flamenco. Il est très rare qu’apparaisse un mouvement politico-culturel dans des milieux aussi déstructurés. Bien sûr, il y a des associations de voisins qui se mobilisent, mais pour le moment cela n’est pas arrivé jusqu’à la culture et jusqu’à donner naissance à un flamenco revendicatif. Ce qu’on voit, en revanche, de la part des pouvoirs publics, c’est l’utilisation du flamenco comme une ressource pour « sauver » les gens, mais l’art et la culture politique doivent venir d’en bas.

Il existe cependant des exemples contemporains d’engagement politique du flamenco. Une partie des artistes flamencos de Madrid se sont prononcées en faveur de la candidature de Manuela Carmena à la mairie de Madrid, et à Séville on trouve le collectif Flo6x88.

Même si c’est encore de manière timide, cette politisation est en train de se diffuser dans toute la culture en Espagne. Dans le cas du flamenco, il y a eu l’incorporation de letras plus contestataires, des actions non-violentes menées avec du flamenco comme dans le cas de Flo6x8, et je pense qu’avec le temps cela va se multiplier. Cette politisation peut être considérée comme un espoir pour le développement artistique du flamenco. La demande, de la part du public, d’écouter une musique qui parle de ses problèmes peut être une grande opportunité pour la musique dans un contexte de forte réduction du mécénat public. Les spectateurs doivent retrouver cette habitude, détruite par l’État, de « passer au guichet ». Avant que la démocratie n’arrive, les gens trouvaient normal de payer pour l’art. Quand la démocratie est arrivée, on a mal interprété le droit à la culture, en considérant qu’il impliquait la gratuité de la culture. La politique et l’État ont mis en place des politiques qui ont eu pour conséquence l’abandon de l’habitude de payer pour la culture. Or, les artistes doivent se rendre compte qu’en chantant les problèmes des gens, ils réussiront à faire que les gens paient pour les voir, et cela constituera un progrès pour la musique. Il y a un public qui est demandeur de ce type de flamenco, mais il manque des artistes prêts à s’engager et à jouer le rôle que jouaient à l’époque les artistes des cafés cantantes pour les mineurs.

Bannière du site internet de Flo6x8

A l’opposé, les pouvoirs publics préfèrent insister sur la dimension identitaire du flamenco. Ce qui les intéresse, c’est une conception ornementale du flamenco, une vision statique, alors que l’art doit être dynamique par essence. Ils ne veulent pas d’un art dialectique, parce qu’un art dialectique peut générer un art politique. Le flamenco doit se développer autant comme art social que comme un « art pour l’art », et cela n’est possible qu’en créant des espaces de liberté. Quand on crée des espaces de liberté, l’art peut suivre différentes inclinations, se poser des questions relatives à l’art, ou des questions relatives à la société. Seulement, tant que la culture est centrée sur les festivals qui valorisent la spectacularisation de l’art, ce développement est impossible. Nous avons besoin d’espaces en dehors des festivals, d’espaces de réflexion, de discussion avec le public.

Vous considérez que l’art a un rôle dans la lutte. Lequel ? Vous ne croyez pas que l’engagement politique peut également menacer la dimension artistique ?

« Le flamenco doit se développer autant comme art social que comme un

art pour l’art, et cela n’est possible qu’en créant des espaces de liberté. »

D’abord, à un niveau purement instrumental, l’art permet de trouver des moyens de communication qui ouvrent des brèches dans les flux d’information quotidiens. Ensuite, je crois effectivement que l’art a une responsabilité politique. Je ne crois pas que tout art doive être social, mais l’art doit établir une relation dialectique avec la société. De plus, même si l’art social est très déprécié, il entraîne un défi très intéressant, celui de prendre les conditions de communication politique comme des conditions de production artistique. Ces conditions sont aussi stimulantes pour un artiste qui souhaite défier son œuvre que les conditions que définit l’art pour l’art. L’art pour l’art pose des questions relatives à l’art, un artiste social fait dialoguer son œuvre avec un mouvement social. Par exemple, dans Flo6x8, il y a un point de départ artistique qui est le flamenco. Quand le flamenco se retrouve confronté à la nécessité de dénoncer le capital en se mettant en scène dans une agence bancaire, ce qu’il fait, c’est aller au delà des limites du théâtre. C’est une idée profondément artistique. En outre, l’œuvre doit se développer en dialogue avec une situation improvisée, où l’on ne sait pas ce qui peut se passer. Pourquoi le flamenco ne pourrait-il pas dialoguer en dehors de la scène dans un espace improvisé ? C’est un défi artistique impressionnant, et pourtant il s’agit d’art social !

- Rythme du flamenco.[↩]

- Expression désignant les passionnés de flamenco.[↩]

- Bars musicaux proposant notamment des spectacles de flamencos, au sein desquels les canons du flamenco vont s’établir et les artistes se professionnaliser.[↩]

- Surnom donné aux propriétaires terriens en Andalousie[↩]

- Le flamenco est composé de différents types de chants que l’on nomme palos, la solea est l’un d’entre eux[↩]

- « Chaque fois que je pense / Que je suis voué à mourir / J’étale une couverture sur le sol / Et je me plonge dans le sommeil. »[↩]

- Littéralement « Espagne de tambourin », expression issue d’un poème d’Antonio Machado qui oppose « l’Espagne de charanga et de pandereta », qu’il décrit comme traditionaliste, dévote et vaine, et oppose à une hypothétique « Espagne de la rage et de l’idée » qui doit advenir par la modernisation du pays.[↩]

- Collectif militant andalou utilisant le flamenco au cours d’actions non-violentes pour dénoncer les pratiques des banques[↩]

REBONDS

☰ Lire notre entretien avec Nicolas Lambert : « Le public, c’est un autre mot pour dire le peuple », mars 2017

☰ Lire notre entretien avec Sandra Nkaké et Jî Drû : « Le barde crée du lien social », octobre 2016

☰ Lire notre article « Théâtre social : quand Philippe Durand raconte les Fralib », mai 2016

☰ Lire notre entretien avec Serge Teyssot-Gay : « Les marchands ont pris tout l’espace », octobre 2015