Entretien inédit pour le site de Ballast

On ne peut comprendre la situation actuelle si l’on ne remonte pas le temps — c’est ce que nous explique Joëlle Fontaine, historienne spécialisée sur la Grèce et auteure d’un essai aux éditions La fabrique. Retour aux années quarante, celles d’une Libération confisquée.

Effectivement, on ne peut comprendre l’histoire de la Guerre froide, qui marque toute la seconde moitié du XXe siècle, si l’on ignore – ou si l’on occulte délibérément – ce qui s’est passé en Grèce en 1944. L’opinion communément admise, déjà bien exposée par Churchill en mars 1946 dans son discours de Fulton, oppose les « démocraties occidentales », où règne la liberté, à la « sphère soviétique », où les peuples sont opprimés et où dominent des « gouvernements policiers ». Or c’est ce même homme qui a, quelques mois auparavant, en décembre 1944, détourné des troupes du front occidental alors en difficulté pour aller bombarder Athènes « de terre, de mer et du ciel », afin d’écraser la Résistance grecque ! Une Résistance qui, selon lui, menaçait les intérêts britanniques dans la Méditerranée orientale, chasse gardée de l’Empire ! L’EAM, le grand Front de libération nationale qui avait opposé pendant trois ans une résistance acharnée et massive aux occupants nazis, n’entendait pas, en effet, voir revenir à la tête du pays un roi honni par la population et compromis par son soutien au régime de dictature qu’avait connu la Grèce avant-guerre.

Profondément implanté dans la population, l’EAM proposait, comme le Conseil National de la Résistance en France et la plupart des autres mouvements de Résistance européens, de profonds changements démocratiques et sociaux. Il avait accepté de participer à un gouvernement d’union nationale et attendait d’une évolution démocratique appuyée sur des élections la réalisation de ses objectifs. Or c’est à ce processus que Churchill a mis fin brutalement par son intervention armée de décembre 1944, en contradiction complète avec les objectifs qu’il proclamait par ailleurs, par exemple dans la Charte de l’Atlantique signée avec Roosevelt en août 1941. Et lorsqu’il prononce son discours de Fulton, il ose montrer en exemple de « liberté » la Grèce, où viennent enfin d’avoir lieu des élections, mais dans une atmosphère de terreur et de fraudes sciemment entretenue par les autorités mises en place après le désarmement de la Résistance, en février 1945, appuyées sur les milices collaboratrices remises à l’honneur et sur les troupes britanniques qui continuent à occuper le pays…

« Churchill a mis brutalement fin à ce processus par son intervention armée de décembre 1944, en contradiction complète avec les objectifs qu’il proclamait. »

Cette violation brutale et meurtrière du droit des peuples à disposer du gouvernement de leur choix est incontestablement la première de la longue série de faits du même genre qui ont jalonné toute l’histoire de la Guerre froide. Et si la « sphère soviétique » n’en a pas été exempte, c’est en l’occurrence les Britanniques qui ont montré l’exemple — ce qui a permis à Staline, par la suite, de se prévaloir de cet antécédent pour justifier ses propres interventions en Europe orientale, notamment en Pologne.

On peut même remonter antérieurement à décembre 1944, puisque Churchill avait, au mois d’avril de la même année, réprimé un soulèvement des forces armées grecques reconstituées en Égypte après la défaite. Ces unités, qui avaient dès 1941 participé aux combats d’Afrique du Nord sous commandement anglais, réclamaient le remplacement des officiers royalistes par des éléments démocratiques et la constitution d’un gouvernement d’union nationale incluant la Résistance : ces revendications furent immédiatement réprimées — ce qui donna lieu à des mutineries et à une impitoyable intervention des troupes britanniques qui désarmèrent les rebelles et les internèrent dans divers camps des colonies anglaises d’Afrique. C’est d’ailleurs cette date d’avril 1944 qu’André Fontaine, dans son Histoire de la Guerre froide, retient comme la première bataille de la Guerre froide.

On a presque l’impression, une fois votre livre refermé, que l’ennemi principal des Alliés n’était pas le nazisme mais le communisme !

« Dans les années qui précèdent la guerre les gouvernements britannique et français ont toujours appliqué le principe bien connu « Plutôt Hitler que Staline ». »

On ne peut exprimer les choses exactement de cette façon, mais on peut rappeler, d’abord, que dans les années qui précèdent la guerre les gouvernements britannique et français ont toujours appliqué le principe bien connu « Plutôt Hitler que Staline », laissant les mains libres au Führer — dont les ambitions déclarées se portaient vers l’est de l’Europe et vers l’URSS. Témoins la capitulation de Munich, les pactes anglo-allemand et franco-allemand qui s’en sont suivis, les tractations de la Grande-Bretagne avec l’Italie mussolinienne et le refus d’un véritable pacte d’assistance mutuelle avec l’URSS en cas d’attaque allemande – erreur stratégique fatale puisque cela eut pour conséquence le pacte germano-soviétique.

Par ailleurs – et ceci est plus en rapport avec les événements que je décris dans mon livre – la « Grande alliance contre le fascisme », dont l’idée a animé les mouvements de Résistance européens, ne pouvait être, comme l’a dit Eric Hobsbawm, qu’une « stupéfiante unité de contraires » dans laquelle les contradictions se sont vite fait sentir. Si la participation de l’URSS a fourni à Churchill un allié précieux au moment où il était seul à lutter contre l’Axe, il n’a pas pour autant abandonné l’anticommunisme foncier qui l’avait poussé à prendre, en 1919, la tête de la croisade antibolchevique. De façon générale, du côté anglo-saxon on ne croit pas au début à une possible victoire soviétique et l’idée est plutôt de laisser Allemands et Soviétiques s’épuiser mutuellement, plutôt que d’ouvrir rapidement le second front à l’ouest que réclame Staline avec insistance. On connait la phrase de Truman : « Si nous voyons l’Allemagne gagner, nous devrions aider la Russie, et si la Russie est en train de gagner, nous devrions aider l’Allemagne, pour que le plus grand nombre possible périsse des deux côtés. » Mais les victoires de Stalingrad et surtout de Koursk, en juillet 1943, ruinent ce scénario. À partir de là, il apparaît clairement que l’URSS est en mesure de progresser considérablement hors de ses frontières, ce qui suscite chez Churchill la hantise d’une « soviétisation » d’une partie de l’Europe — et notamment des Balkans auxquels il attache une importance particulière. Il dit dans ses Mémoires : « Le communisme dressait la tête derrière le front soviétique, tout grondant du tonnerre des canons : la Russie devenait la Rédemptrice, et le communisme, l’évangile qu’elle apportait. » L’objectif reste en principe la défaite du nazisme, mais, du côté anglo-saxon, il y a eu plusieurs tentatives de paix séparée avec l’Allemagne dénoncées par Staline (elles sont bien évoquées dans le livre de J.Pauwels, Le mythe de la bonne guerre, que les éditions Aden ont publié en 2005) et il est évident que l’ennemi, pour Churchill, est maintenant au moins autant – si ce n’est plus – le communisme que le fascisme.

L’enjeu semble pourtant traversé de contradictions entre les Américains, d’une part – cherchant à étendre leur influence – et les Anglais cherchant à ne pas la perdre. Comment ces différents intérêts ont-ils joué dans le cas de la Grèce ?

Au début des années 1940, la Méditerranée orientale reste une zone d’influence britannique et la Grèce y a toujours occupé une position stratégique de grande importance. Les Américains ne s’y introduisent que progressivement, jusqu’à l’année 1947, où ils commencent à déployer leur 6e flotte dans cette zone. C’est cette année-là qu’ils interviennent d’ailleurs directement en Grèce, prenant la relève des Britanniques qui ne peuvent plus assurer le soutien de la droite grecque face aux résistants qui ont repris le maquis l’année précédente, pour échapper à la terreur qui s’est abattue sur eux. Mais pendant la guerre, ils ont pour l’essentiel laissé l’initiative aux Britanniques dans les affaires grecques, Roosevelt alternant, de manière pas toujours cohérente, soutien à Churchill (et même au roi de Grèce) et réserve lorsque son partenaire britannique affirme par trop crûment ses prétentions à garder sa zone d’influence.

« L’EAM n’a jamais songé à prendre le pouvoir par la force — alors qu’il aurait pu le faire en octobre 1944 ! »

L’idée même de sphère d’influence est récusée par le secrétaire d’État, Cordell Hull, qui revendique la vision wilsonienne d’un monde ouvert, sans zones réservées à telle ou telle puissance coloniale entravant la pénétration des marchandises et des capitaux américains : on sait d’ailleurs que la Grande-Bretagne a dû se plier à cette exigence et accorder des bases aux États-Unis dans ses colonies d’Amérique pour obtenir le prêt-bail en mars 1941. Roosevelt met en avant cette désapprobation des sphères d’influence pour refuser de participer à la conférence de Moscou en octobre 1944, où Churchill et Staline conviennent d’un « arrangement » concernant les Balkans, mais prête ses bateaux et ses avions au Premier ministre britannique pour amener d’Italie en Grèce les troupes anglaises qui vont massacrer les résistants au mois de décembre suivant…

Loin d’une vision dogmatique et sectaire, vous dépeignez l’extrême prudence et l’ouverture dont font alors preuve les communistes…

Contrairement à ce qu’ont affirmé les adversaires de l’EAM, celui-ci n’a jamais songé à prendre le pouvoir par la force — alors qu’il aurait pu le faire en octobre 1944, dans les jours qui ont suivi le retrait allemand d’Athènes ! Son bras armé, l’ELAS, contrôlait pratiquement tout le territoire de la Grèce et les forces britanniques dans ce pays étaient encore en petit nombre. En fait, les communistes qui participaient à la direction de l’EAM sont toujours restés fondamentalement fidèles à la stratégie frontiste définie dès 1934 par leur parti et par le Komintern : alliance entre partenaires d’idéologies différentes unis dans la lutte contre le fascisme et se proposant d’instaurer des changements sociaux et politiques par la voie démocratique et parlementaire. C’était aussi bien entendu le point de vue de leurs partenaires socialistes, qui les ont même poussés dans le sens de concessions qu’on peut juger excessives : par exemple, la participation à un gouvernement d’union nationale constitué en Égypte, sous le patronage du roi et des Britanniques, alors que l’EAM avait créé dans la « Grèce libre », en mars 1944, un « gouvernement des montagnes » avec ses propres institutions d’auto-administration, et avait même procédé à des élections.

Le problème a été que ni les Britanniques, ni la droite grecque qu’ils avaient réinstallé au pouvoir, n’étaient prêts à accepter une évolution démocratique de la Grèce : elle avait toutes les chances, étant donné le poids de l’EAM, d’aboutir effectivement à de considérables changements par rapport à l’ordre ancien des choses. Mis devant cette « impossible équation », les communistes ont continûment hésité entre l’unité à tout prix et la tentation d’établir un rapport de force pour contrer les tentatives évidentes de rétablissement de l’ancien régime.

Partisans de l’EAM

Selon vous, quelles sont les causes de la défaite des partisans grecs ?

À la Libération, l’EAM a accepté, toujours au nom de l’unité antifasciste, le débarquement des forces britanniques et du gouvernement d’union nationale constitué en Égypte, dans lequel il était peu représenté et qui était dirigé par un homme tout dévoué aux Anglais, Georges Papandréou. Non seulement les timides tentatives de réforme des ministres de l’EAM se sont heurtées à une opposition violente de la part des industriels et des spéculateurs enrichis pendant la guerre, mais, de plus, Papandréou et Scobie, le commandant des forces britanniques en Grèce, ont immédiatement exigé le désarmement des résistants — alors que les milices collaboratrices créées pendant la guerre continuaient à circuler impunément dans Athènes, armées jusqu’aux dents et pourchassant les partisans de l’EAM ! Le refus de Papandréou et de Scobie de procéder à un désarmement de tous les corps armés sans exception a conduit, au bout d’un mois de négociations sans résultat, à la démission des ministres de l’EAM du gouvernement et à une manifestation monstre à Athènes, le 3 décembre, où la police n’a pas hésité à tirer — faisant une vingtaine de morts et plus d’une centaine de blessés.

« Papandréou et Scobie ont immédiatement exigé le désarmement des résistants. »

L’exaspération de la population était telle que les événements se sont rapidement enchaînés à partir de là : très vite, Athènes et Le Pirée sont passés presque entièrement aux mains des insurgés, mais les dirigeants de la Résistance ont hésité une fois de plus entre négociation et offensive déterminée. Surtout, Churchill a jeté des troupes considérables dans la bataille, jusqu’à 75 000 hommes (s’ajoutant aux milices collaboratrices grecques). Il est même stupéfiant que les partisans athéniens aient tenu 33 jours face à cette force et à une puissance de feu considérable sans aucun rapport avec la leur.

Ceci dit, lorsqu’ils acceptent finalement de rendre leurs armes unilatéralement, en février 1945, le gouvernement « officiel » ne contrôle vraiment que la capitale et l’EAM est toujours présent sur la presque totalité du territoire grec. Les dirigeants de la Résistance n’ont pas voulu relancer dans la bataille une population épuisée et ruinée par la guerre ; ils ont voulu croire à la possibilité d’une évolution pacifique. C’était sans compter sur l’acharnement de la droite grecque, épaulée et financée par les Britanniques toujours présents sur le terrain, qui a immédiatement déclenché une terreur sans précédent contre les résistants désarmés.

Loin des portraits élogieux de nos manuels d’histoire, vous semblez décrire Churchill comme un personnage compromis avec le fascisme. Quid du héros de guerre qui a, dit-on, tant fait pour la lutte contre celui-ci ?

Le rôle personnel de Churchill, notamment son entêtement incroyable concernant la question du roi, est très important dans l’affaire grecque. Son entourage, y compris Anthony Eden, le poussait à établir une régence pour calmer les inquiétudes de l’ensemble des démocrates grecs, et détourner ainsi les éléments les plus modérés de l’EAM de leur alliance avec les communistes. Mais Churchill s’y est toujours refusé, jusqu’à l’extrême fin de 1944, où il a opéré un retournement spectaculaire, mais bien tardif, puisqu’on en était déjà à la quatrième semaine de combats acharnés dans la capitale et qu’il avait toujours refusé toute négociation avec l’EAM sur cette base.

« Churchill a employé tous les moyens pour diviser la Résistance grecque et a programmé l’intervention armée qui lui permettrait d’en venir à bout, sachant parfaitement que cela entraînerait le pays dans la guerre civile… »

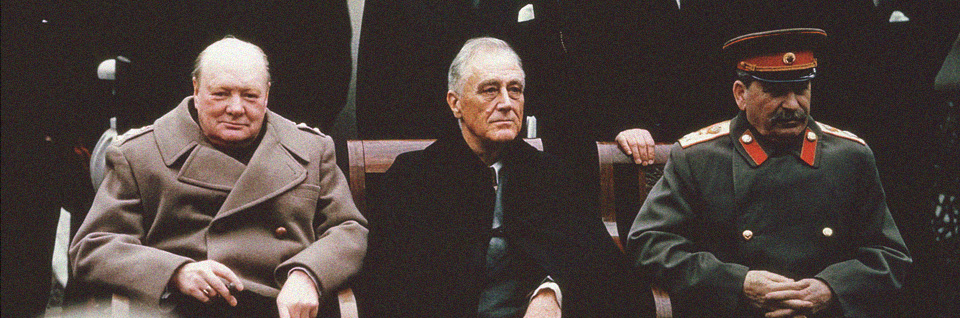

Churchill est l’un de ces personnages historiques qui ont donné lieu aussi bien à l’admiration sans bornes de certains qu’à une « légende noire », tout à fait justifiée en ce qui concerne l’affaire grecque. Il y a fait preuve d’un cynisme inouï, envers ces partisans alliés de l’Angleterre, qu’il a dû parfois féliciter mais qu’il a traité le plus souvent de bandits… mettant dans ses invectives tout le mépris — pour ne pas dire le racisme — des aristocrates de l’Empire envers les peuples colonisés. Il a employé tous les moyens pour diviser la Résistance grecque, et a, dès l’été 1943, programmé l’intervention armée qui lui permettrait d’en venir à bout, après plusieurs mois de manœuvres politiques méthodiquement déployées, sachant parfaitement que cela entraînerait le pays dans la guerre civile… Il suffit d’ailleurs de lire ses Mémoires – dans leur version intégrale – pour s’en persuader. Il a systématiquement menti à ses collaborateurs, à Roosevelt, aux membres de la Chambre des Communes lors des débats houleux qui ont eu lieu à propos de la Grèce, se considérant comme seul habilité à prendre des décisions et faisant bien peu de cas de la démocratie dont il a fait tant d’éloges. Le summum du cynisme est atteint lorsqu’il publie avec Roosevelt et Staline, à Yalta, le 12 février 1945, la Déclaration sur l’Europe libérée garantissant « le droit de tous les peuples à choisir la forme de leur gouvernement », le jour même où est signé à Varkiza l’accord qui entérine la défaite de la Résistance !

Conférence de Yalta

Et si Churchill a certainement été un chef de guerre remarquable – encore que son entêtement dans la « stratégie périphérique » de débarquements en Méditerranée, au détriment d’une attaque de front de l’Allemagne par l’Atlantique, ait créé un certain nombre de problèmes – ses motivations sont assez loin de l’antifascisme affiché par la « Grande Alliance » : il a toujours été un grand admirateur de Mussolini, « le plus grand législateur vivant », « incarnation du génie romain », pour son efficacité dans la lutte contre le communisme ; il a, tout au long de la guerre, les meilleures paroles pour Franco… Ce que lui reprochent très souvent, d’ailleurs, les parlementaires britanniques.

Votre ouvrage montre la très relative importance que l’Union Soviétique a donnée à la Grèce. Peut-on dire que l’URSS a « abandonné » la Grèce, comme on l’entend souvent ?

« Churchill a toujours été un grand admirateur de Mussolini, « le plus grand législateur vivant », « incarnation du génie romain »… »

On ne peut pas dire que Staline a « abandonné » la Grèce, dans la mesure où les événements de décembre 1944 se situent en pleine guerre, à un moment où la priorité absolue pour l’URSS est de mettre fin à celle-ci, et où elle ne peut donner prétexte à rompre cette Grande alliance si fragile. De toute façon, le messianisme révolutionnaire du Komintern, d’ailleurs dissous en 1943, n’est plus de mise depuis les années 1930 et les consignes données de Moscou aux partis communistes sont de participer aux gouvernements d’union nationale, réunissant les partis alliés contre le fascisme. Staline se comporte essentiellement en chef d’État réaliste, conscient des dispositions réelles de ses alliés à son égard et de leur supériorité aérienne et navale, et il tient compte des sphères d’influence déjà établies avant la guerre : il est parfaitement au courant de l’importance que Churchill accorde à la Grèce, puisque, d’ailleurs, celui-ci lui propose un arrangement à ce sujet dès le mois de mai 1944. Il ne peut guère qu’en prendre acte, et cela lui permet de se prévaloir de cet antécédent pour se réserver également des « droits d’intervention » dans la zone qu’il juge nécessaire à la sécurité de l’URSS (et qu’il occupe à l’automne 44) : Roumanie, Bulgarie, Pologne. C’est pourquoi l’Armée rouge, qui atteint la frontière de la Grèce à la mi-septembre 1944, s’en détourne immédiatement, au grand regret des résistants grecs, pour poursuivre sa route vers la Yougoslavie.

Ce qu’on pourrait reprocher aux dirigeants de l’URSS, c’est d’avoir accordé bien peu d’importance à ce petit pays et de n’avoir pas assez clairement fait savoir aux communistes grecs qu’ils ne pouvaient pas compter sur leur aide et qu’ils devaient donc prendre leurs décisions en conséquence. Il n’y a d’ailleurs pas eu de communication directe entre les communistes des deux pays pendant la guerre, il n’y a eu que des « signes » indirects que les résistants grecs ont hésité à interpréter, même quand ils ont appris, par exemple, que Togliatti participait depuis avril 1944 à un gouvernement mené par le compagnon de Mussolini, Badoglio, sous l’égide du roi d’Italie… Et cela est l’une des causes des hésitations qui ont été les leurs tout au long de l’année 1944.

Au lendemain de sa victoire, A. Tsipras se recueille à Kaisariani, un site où une centaine de résistants communistes ont été exécutés par les nazis en 1944.

Vous tenez également à donner au lecteur des clés de compréhension de ce qui se passe actuellement. L’histoire grecque se répéterait-elle ?

La situation actuelle de la Grèce tient naturellement à de nombreux facteurs, dont beaucoup sont intervenus bien après tous ces événements. Il n’en reste pas moins qu’on ne peut comprendre ce pays si on ignore que la voie démocratique et réformatrice qu’il aurait pu prendre après la Libération, comme d’autres pays européens, lui a été interdite par cette intervention britannique et par tout ce qui s’en est suivi pendant 30 ans : une guerre civile de trois années, de 1946 à 1949, qui a fini de ruiner des régions entières ; puis un régime « d’exception » étouffant toute expression libre et maintenant en prison ou en déportation les éléments les plus démocratiques, qui a finalement abouti à la dictature des colonels en 1967. Ce n’est qu’à partir de 1974 qu’a eu lieu un véritable changement, que les Grecs appellent la métapolitevsi, avec l’alternance au pouvoir de la Nouvelle Démocratie et du PASOK.

« La Grèce a toujours été un pays dominé, depuis sa création jusqu’à la situation actuelle avec l’Union européenne… »

Mais, entre temps, le pays s’est vidé de ses éléments les plus dynamiques : les dirigeants maintenus au pouvoir par les Anglais puis par les Américains considérant comme une « bénédiction de Dieu » l’émigration massive qui les soulageait de la pression sociale et politique toujours présente. C’est de cette période aussi que date l’existence dans ce petit pays d’une armée totalement surdimensionnée, à la fois pour faire barrage aux contestations internes et pour faire jouer à la Grèce son rôle de « bastion avancé du monde libre » sous l’égide de l’OTAN, qu’elle intègre en 1952. Avec l’avantage pour ses « protecteurs » de lui vendre quantité d’armements, en lui proposant les crédits appropriés… Certes, il y a eu de grands changements après 1974 et un relatif renouvellement des élites dirigeantes – malgré le maintien de « dynasties » politiques comme celle des Papandréou et des Caramanlis. Mais la nécessaire réforme de l’État n’a pas eu lieu. Les tentatives de mise en place d’une administration efficace se sont heurtées au maintien du traditionnel clientélisme, les emplois pléthoriques dans les services publics relevant plus de la fidélité à tel ou tel responsable politique que de la compétence professionnelle.

La Grèce a toujours été un pays dominé, depuis sa création en 1830 où on lui a imposé un roi bavarois, jusqu’à ces dernières années où ses puissants « partenaires » de l’Union européenne et du FMI lui dictent, sous couvert d’« aide » et de « réformes » nécessaires, des programmes de régression sociale sans précédent. En 2011 ils ont été jusqu’à interdire à son Premier ministre, Georges Papandréou, de consulter le peuple avant de décider la prolongation de cette politique désastreuse ! C’est contre cette humiliation que s’est élevé le peuple grec lors des dernières élections du 25 janvier 2015 — Alexis Tsipras l’a bien exprimé lors de son discours d’investiture devant le Parlement. La vraie réforme, c’est ce que propose son gouvernement, c’est justement la fin de ces maux séculaires du pays qui s’appellent clientélisme, corruption, évasion fiscale. Ce n’est pas ce que veulent les dirigeants de l’Union européenne, qui s’en sont toujours fort bien accommodés. Et leurs pressions, leurs menaces, même, sont telles que ce ne sera certainement pas facile pour la Grèce de faire usage de sa souveraineté maintenant clairement revendiquée…