Entretiens inédits pour le site de Ballast

Fin 2014, Nicolas Dupont-Aignan, du parti Debout la France, proposait « qu’on rétablisse à Cayenne un centre de détention ». Quelques mois plus tard paraissait aux éditions Libertalia l’ouvrage Des Hommes et des bagnes : un hasard, bien sûr, mais un hasard à même de bousculer nos catégories et nos classements — une histoire qui, par-delà le noir et le blanc dont elle se vêt, résonne au présent ? Pour en parler, nous avons interrogé le coordinateur de ce projet, Jean-Marc Delpech, par ailleurs auteur de deux ouvrages consacrés à Alexandre Jacob (l’anarchiste qui fut l’une des inspirations du personnage Arsène Lupin), ainsi que son éditeur.

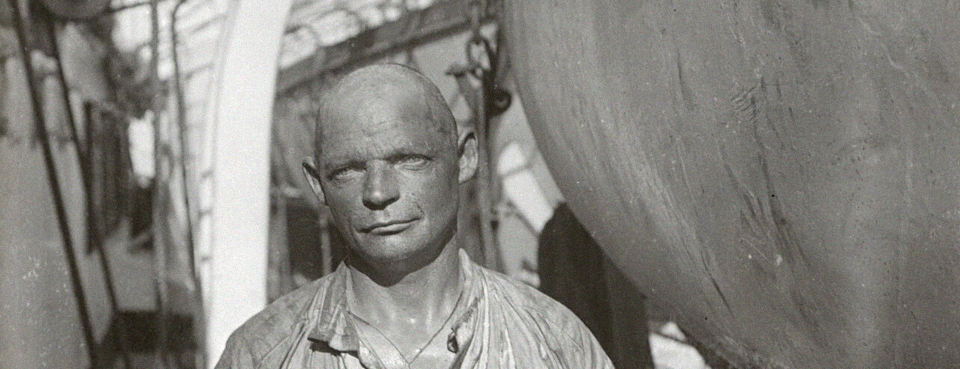

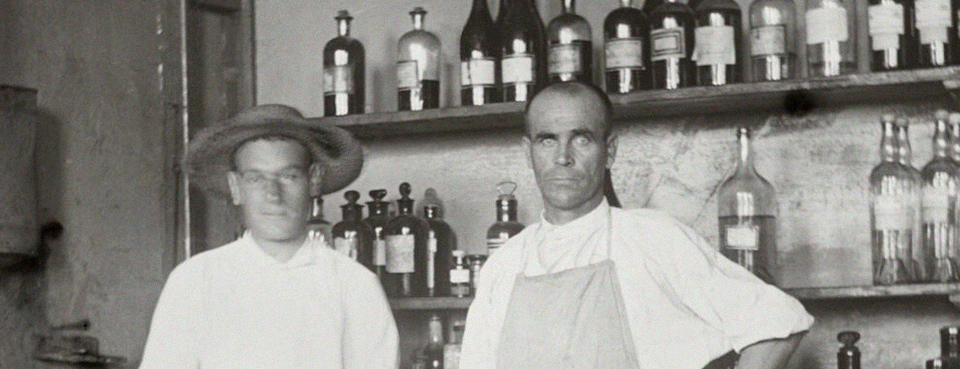

Avec les Éditions de La Pigne, que j’ai créées avec un collègue de travail, nous avions en 2013 le projet de rééditer Dix-huit ans de bagne, le poignant livre de souvenirs de l’anarchiste Jacob Law, qui fut condamné aux travaux forcés en 1907 pour avoir fait feu sur la troupe qui chargeait les manifestants parisiens du 1er mai de cette année. Philippe Collin, qui réside autour de Lyon, nous a contactés par le biais du Jacoblog — le blog sur l’honnête cambrioleur Alexandre Jacob que j’anime depuis 2008. Il nous a dit que son grand-père, médecin, avait voyagé sur le vapeur Le Loire (ou La Loire, c’est selon), où il soignait les bagnards que l’on emmenait en Guyane, et qu’il avait laissé des traces écrites et photographiques de cette période (1907–1910). Lorsqu’il ne travaillait pas, Léon Collin prenait des notes et des clichés de ce qu’il voyait lors de ses pérégrinations en terre de Grande Punition. De la sorte, il apportait un témoignage et un portrait totalement inconnus sur Jacob Law, que nous avons intégrés dans notre publication. Mais Léon Collin a aussi visité la Nouvelle-Calédonie de 1910 à 1913. Là, il participait à des campagnes de vaccination et en profitait pour voir les bagnes du Caillou, où tout au moins ce qu’il en restait puisqu’on a arrêté d’y envoyer des condamnés à partir de 1897. Et, comme en Guyane, il avait avec lui le stylo et l’appareil photo.

« Il faut attendre la fin des années 1920 pour que l’opinion publique s’émeuve et que se mettent en place de véritables campagnes demandant la suppression du bagne. »

Cet extrait m’a forcément donné envie d’en savoir plus, a forcément éveillé ma curiosité. Philippe avait depuis peu sorti du grenier de la maison familiale les archives de son aïeul et découvert l’ampleur du témoignage laissé qu’il n’imaginait pas quand, gamin, il s’amusait à jouer les explorateurs en culotte courte. On a les îles au trésor qu’on peut et celui-là attendait paisiblement son heure dans les combles d’une maison à Crêches sur Saône : des carnets de notes et des plaques de verre en pagaille ! Léon Collin, très certainement dans les années 1950, avait compilé le tout dans deux tapuscrits : Quatre ans chez les forçats et Fin de bagne en Nouvelle-Calédonie. Philippe a cherché et attendu les conseils avisés d’historiens spécialistes de la question (Michel Pierre, par exemple) qui ont signalé dans le n° 64 du magazine les Collections de L’Histoire (juillet-septembre 2014) l’aspect exceptionnel de ce « rare » document. Rare parce qu’il est un des seuls à envisager le bagne globalement dans sa dimension spatiale, puisqu’il présente ces camps de la mort par le travail en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, alors que l’institution pénitentiaire et coloniale connaît une espèce d’âge d’or au début du XXe siècle. Il faut attendre la fin des années 1920, c’est-à-dire après le reportage d’Albert Londres, pour que l’opinion publique s’émeuve et que se mettent en place de véritables campagnes demandant la suppression du bagne. Philippe nous a aussi passé un exemplaire photocopié des écrits de son grand-père. Un véritable choc en parcourant le fac-similé que nous avons transmis à Libertalia, à l’occasion d’un salon du livre libertaire à Lyon. Le projet était lancé.

Et de quelle façon intervenez-vous, dans cette aventure ?

Livrer telle quelle cette source majeure de l’histoire carcérale française aurait constitué une gageure. La plume de Léon Collin est fine, belle, largement accessible ; les images de l’enfer guyanais et du Caillou qu’il nous donne à voir sont admirables et terribles à la fois. Mais il y avait tout un travail d’explication, de mise en lumière, de contextualisation à effectuer pour saisir l’importance de ce témoignage qui par définition ne peut s’empêcher d’aborder certains aspects techniques, géographiques, sociaux ou encore politiques. Lorsque le médecin Léon Collin décrit dans le détail le physique de tel ou tel condamné, il faut comprendre qu’il est un homme de science de son temps, et qu’à ce titre ses considérations lombrosiennes qui mettent en valeur des têtes de criminel n’ont rien de surprenant à l’époque. Elles peuvent en revanche aujourd’hui dérouter. Lorsque ce lecteur des journaux de la Belle Epoque rencontre Soleilland, Bérézowski, Viou, Taillefer, Antonetti, Cambrai et tant d’autres, il fallait bien évidemment expliquer en quoi ces hommes punis avaient retenu son attention, en quoi ils sortaient de l’ordinaire, ce qu’ils avaient commis dans la vie libre pour endurer la guillotine sèche. Ici, le danger était de tomber dans une facile paraphrase voyeuriste en abordant la thématique du fait divers. Léon Collin est un voyageur et son guide donne des lieux, décrit des espaces, signale des événements, envisage des groupes humains qu’il fallait enfin retrouver et analyser pour mettre en lumière son témoignage. Le médecin semble encore se tenir au courant des débats qui agitent le petit monde des juristes et des criminologues dont il a fallu retrouver le discours. Au final, ce fut presque deux ans de recherche pour apporter un appareil critique acceptable. Philippe s’est chargé par exemple des innombrables dossiers de bagnards du fait de sa proximité géographique avec les Archives du bagne à Aix-en-Provence (les ANOM), tandis que je m’attaquais à l’exploration de la presse, des textes de loi, des ouvrages de criminologie ou encore des comptes-rendus de débats parlementaires, etc. L’aide de certains historiens, d’archivistes comme Jean-Lucien Sanchez, Franck Sénateur ou encore Louis José Barbançon nous a aussi été particulièrement précieuse ; ceux-ci ont été à l’écoute et ont répondu à nos interrogations. Qu’ils soient ici d’ailleurs remerciés. À la fin de ce jouissif labeur, l’avant-propos de Philippe et la préface que j’ai écrite nous ont semblé logiques pour introduire et clarifier le texte et le replacer dans son contexte, c’est-à-dire plonger le lecteur dans le récit du docteur Collin.

Sont évoquées les polémiques qui existent autour des analogies qu’il serait possible et pensable, ou non, d’effectuer entre les camps de concentration et le bagne. Dites-nous en plus. Et quid de votre position personnelle ?

Les bagnes sont-ils des camps de concentration ? J’avoue que la question me taraude depuis que je travaille sur Alexandre Jacob, dont le premier biographe, Alain Sergent, affirmait en 1950 dans Un anarchiste de la Belle Époque qu’ils correspondaient – préfiguraient plutôt, mais à un niveau nettement moins industriel – aux camps de concentration nationaux-socialistes et aux goulags staliniens. L’honnête cambrioleur, voleur et anarchiste, écrivait en 1932 au député de la Loire Ernest Laffont que, dans son convoi de décembre 1905, ils étaient plus de 600 hommes punis et que six mois plus tard l’effectif avaient été « réduit » à 128 personnes ! C’est une mortalité effrayante qui dès le départ, c’est-à-dire le décret-loi impérial de 1854, jusqu’à l’arrêt de la transportation en 1938, s’évalue annuellement à 10 % environ. Il y a bien évidemment des pics de mortalité, comme la grippe espagnole qui va faire des ravages en Guyane. En 1939, il n’y a plus guère qu’environ 3 000 condamnés qui expient outre-Atlantique ; ils ne sont plus qu’à peine 1500 en 1945 et il n’y a pas eu, quasiment pas eu, de libérations et d’évasions. Le bagne a fondu de 50 % ! Visitant régulièrement le camp de concentration du Struthof en Alsace avec mes élèves vosgiens, on y apprend que sur à peine plus de trois ans d’existence, 47 % des internés ont trépassé dans ce lieu de travail forcé où l’on retrouve aussi des baraquements, des kapos, des prisons dans la prison… L’analogie est-elle facile et simpliste ? Aboutit-elle à « un amalgame dangereux » comme l’affirme Franck Sénateur, parce qu’elle « change la perception de notre histoire » ? Un an plus tôt, Jean-Lucien Sanchez, qui vient de publier une somme impressionnante sur l’histoire de la relégation en Guyane, réfutait lui aussi la comparaison en citant Hannah Arendt. Pour lui, le bagne « ne bannit que d’une partie du monde vers une autre partie du monde, également habitée par des êtres humains ; il n’exclut pas totalement du monde des hommes ». Mais il évoque un système brutal et arbitraire qui conduit à la mort une majeure partie des condamnés. Il admet encore que « ce qui néanmoins relie ces deux modèles, à mon sens, est le recours au travail forcé, mais la similitude s’arrête là ».

« Il n’y a pas besoin de barrières, de grilles et de tour de ronde en Guyane. La forêt amazonienne et un océan aux forts courants, infestés de requins se chargent de suppléer les gardes-chiourme. »

Michel Pierre, quant à lui, refuse toute idée de préfiguration — préférant, à juste titre d’ailleurs, amalgamer le bagne français et la colonisation pénale anglaise en Australie. Pour autant, il parle de camp de concentration pour les Boers en Afrique du Sud et pour les Arméniens de l’Empire ottoman. La question peut donc faire débat et susciter des réactions passionnées et passionnantes en ce sens qu’elle implique un régime politique particulier, la démocratie libérale, dans un système éliminatoire. Certes, le bagne est une création du Second Empire, mais la machine a été perfectionnée largement après 1870 ; elle connaît son âge d’or sous la IIIe République. Et c’est cette IIIe République qui ferme le « robinet d’eau sale » en Nouvelle-Calédonie parce que l’opinion publique hexagonale s’était émue de ce que les « vaincus de guerre sociale » (l’expression est d’Alexandre Jacob) n’y mourraient pas assez ! C’est encore cette IIIe République qui, en 1885, nourrit l’ogre bagne avec l’envoi des multirécidivistes de la petite et moyenne délinquance par la loi créant la relégation. Le sociologue et linguiste étasunien Erving Goffman parle en 1961, dans son étude sur les asiles d’aliénés, d’institutions totales pour qualifier ces lieux d’enfermement où l’individu ne devient qu’un rouage remplaçable et corvéable à merci. Pour le bagne, c’est à peu de choses près le même type de fonctionnement. Est-il concentrationnaire ? Il n’y a pas besoin de barrières, de grilles et de tour de ronde en Guyane. La forêt amazonienne et un océan aux forts courants, infestés de requins se chargent de suppléer les gardes-chiourme dont les témoignages et autres récits nous disent combien ils furent féroces, prévaricateurs, violents, etc. Le docteur Louis Rousseau, dans l’introduction de son Médecin au bagne, écrit en 1930 que « chargé pendant deux ans du service médical d’un pénitencier guyanais, j’ai eu sous les yeux le triste spectacle de la pratique pénitentiaire coloniale. J’ai été profondément dégoûté. Ayant pour tâche professionnelle de défendre la vie dans la modeste mesure où je le peux, je n’ai pu assister à cette œuvre de mort sans me demander à quelle louche besogne j’avais été convié et ce que j’étais venu faire dans cette galère. Je n’ai pu qu’observer, absolument impuissant. » Une œuvre de mort que l’on retrouve dans les écrits et les photographies du Dr Collin. Prenez, par exemple, la photographie extrêmement célèbre du camp disciplinaire de Charvein, où l’on voit des hommes nus, squelettiques, anémiés, passer une visite médicale. On sait désormais que c’est Léon Collin qui a pris ce cliché que l’on retrouve dans nombre d’études sur le sujet. Mais le toubib indique que l’homme allongé en bas à droite sur l’image, le genou levé, meurt cinq minutes après le clic de l’appareil photographique ! Changez maintenant le décor de cette sinistre image et vous vous retrouverez dans n’importe quel espace historique où l’on a voulu éliminer un groupe humain pour X ou Y raisons… Éliminer ne signifie pas tuer, exterminer. Cela peut induire l’éloignement : la Guyane est à 7 000 kilomètres de la métropole, la Nouvelle-Calédonie à presque 17 000 kilomètres de là ! Combien sont revenus ? S’il ne m’appartient pas de trancher la question de l’amalgame avec les goulags staliniens ou les camps de concentration nationaux-socialistes — avec tout autre mouroir d’État, finalement (et ce, quelle que soit la nature du régime politique créateur de cette horreur) —, si je ne peux décemment pas apporter de réponses claires et tranchées, j’aime à croire que je puisse m’interroger sur ce point pour ouvrir le débat et le généraliser sur la gestion de l’enfermement.

La revue Archéopage publie dans son n° 25, en avril 2009, un article de Marie-Pascal Mallé, « Urbanisme de ségrégation, architecture d’enfermement : les bagnes de Guyane ». L’auteure y analyse la politique pénale et coloniale à travers l’architecture des bâtiments du bagne. Le papier rejoint quelque peu notre propos en concluant : « En presque cent ans d’existence, le bagne de Guyane n’a atteint qu’un seul des trois buts qu’il s’était fixés : l’élimination des criminels. La réhabilitation par le travail et la mise en valeur des colonies furent des échecs complets. » En visitant la Nouvelle-Calédonie, Léon Collin annonce le fiasco de la politique pénale en Guyane et, dans ses deux voyages une vingtaine d’années avant la flagrante démonstration de Louis Rousseau, c’est bien une « œuvre de mort » qu’il nous donne à observer. Les bagnes français ont-ils été précurseurs des camps de concentration ? Ce furent des mouroirs, à n’en point douter.

Restituer « l’humanité volée » semble être l’un des enjeux du livre : vous écrivez qu’un tel sujet est délicat, puisque l’on a tôt fait de vous accuser de défendre les criminels et de faire l’apologie du meurtre. On songe par exemple à l’avocat Thierry Lévy, dans son essai Nos têtes sont plus dures que les murs des prisons, expliquant la « sympathie [qu’il] éprouve pour les criminels dès lors qu’ils sont détenus. » Comment avez-vous appréhendé ces enjeux philosophiques et moraux ?

Tout simplement. Avec le regard et les méthodes de l’historien qui travaille sur son sujet de prédilection. L’histoire de la marge d’une manière générale, et celle de la répression de la marge en particulier, permet d’envisager les fondements même d’une société. Ici celle de cette si Belle Époque qui ne l’était pas vraiment. Le terme est d’ailleurs lui-même un anachronisme puisqu’on envisage de la sorte la fin du XIXe siècle après coup, c’est-à-dire après la fin de la Grande Boucherie Mondiale. On a alors réellement le sentiment d’une époque révolue dont on peut légitimement se poser la question de la beauté supposée ou non. Pour reprendre l’expression de Dominique Kalifa dans son dernier ouvrage, le bagne, c’est le bas-fond des bas-fonds, et comme tout espace de marginalité, l’on y rencontre une « faune » particulière que l’on cherche à éloigner, à ne plus voir pour se rassurer dans un contexte de paupérisation, dans une époque où le terme de lutte des classes semblait plus âpre, plus prégnant médiatiquement parlant qu’aujourd’hui. C’est l’époque où les « sans-dents » peuvent encore se permettre de « watriniser » le patron trop gras… alors qu’aujourd’hui, pour une chemise blanche légèrement déchirée (sic), c’est un véritable concert de condamnations politiques et médiatiques en tout genre ! Travailler sur le bagne, c’est aussi se pencher sur la violence des rapports sociaux. Or, et c’est ce que j’ai écrit au début de la préface du livre du Dr Collin, les bas-fonds – et par voie de conséquence la surveillance et la répression des bas-fonds – ont leur utilité. Ils participent au maintien de la paix sociale par la peur de la marge. Dans ce cadre, il faut alors replacer le phénomène de la criminalité et la question pénale, donc le bagne, dans le contexte historique d’une insécurité, hypothétique mais savamment entretenue dans les feuilles à cinq sous de ce temps qui font leurs choux gras sur le thème du fait divers. Et là, c’est une explosion d’affaires sordides, d’histoires glauques et dégueulasses que l’on perçoit aisément dans Des hommes et des bagnes.

« Aujourd’hui, pour une chemise blanche légèrement déchirée, c’est un véritable concert de condamnations politiques et médiatiques en tout genre ! »

L’ouvrage couvre une période qui va de 1906 à 1913. Or, en 1907, il existe une véritable campagne de presse contre la politique du président Fallières qui gracierait à tout va. Le Petit Parisien organise même un sondage pour demander à ses lecteurs de se positionner vis-à-vis du projet de loi sur l’abolition de la peine de mort. Résultats publiés le 5 novembre de cette année qui, comme par hasard, voit éclater l’affaire de l’auberge rouge de Langon, l’affaire Soleilland ou encore l’affaire de la malle sanglante de Monte-Carlo : 75 % de bons citoyens lecteurs avides de faits divers se déclarent contre la suppression de la Veuve. Le 8 décembre 1908, l’Aquarium rejette par 330 voix contre 201 le projet de loi déposé par le garde des Sceaux Guyot-Dessaigne. Léon Collin est un homme de son temps et il ne peut s’empêcher d’aller voir ceux qui ont à un moment donné de leur vie défrayé la chronique judiciaire. Et, à travers les clichés qu’il nous donne à voir, à travers son récit de voyage en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, la vie faite aux hommes punis a de quoi nous interpeller. Faut-il y voir une apologie du crime parce que le regard historique se porte sur ce groupe social ? Je laisserai bien sûr la question et la réponse aux sectateurs d’une politique répressive dure, à ce genre de triste sire comme Dupont-Aignant, par exemple, qui, pour faire du buzz politique, réclamait il y a peu la réouverture des bagnes. Mais pour légèrement provocatrice qu’elle soit, la question suppose finalement celle des a priori de l’historien sur son sujet. Prenons le cas de l’illégalisme anarchiste et donc par définition celle de l’atteinte aux biens. Jean Maitron, dans sa monumentale Histoire du mouvement anarchiste, porte un regard bien particulier sur la bande à Bonnot dont il nous dit que certains de leurs principes de vie n’étaient pas à proprement parler mauvais. Et l’historien communiste de mentionner pour exemples le végétarisme et la sobriété d’un Garnier, d’un Soudy ou encore d’un Clément. Par extension, nous devons alors comprendre que c’étaient des déviants, que le vol politique et l’illégalisme qu’il qualifie d’anarchie dans l’anarchie sont des erreurs condamnables. Mais l’historien n’a pas à se situer sur ce terrain du jugement qui forcément obère l’importance de l’anarchisme sur les mouvements sociaux de la fin du XIXe siècle. Ce qui est ahurissant, c’est que plus de soixante ans après Maitron, on peut lire ce même genre de procédé dans des publications comme celles de la Sorbonne — qui sort en 2014 un néanmoins très intéressant Au voleur !, dans lequel l’historien Vivien Bouhey analyse le regard de la presse anarchiste française sur le vol politique, en oubliant volontairement (ou non) de mentionner des journaux partisans de la reprise individuelle (comme Germinal) ou en éliminant de son propos le cas Jacob, que Maitron considérait pourtant comme témoin de cette branche particulière de l’anarchie. On imagine ainsi dans quel sens va le discours de cet auteur. Mais, pour reprendre le fil de votre question, restituer des humanités volées, c’est montrer la réalité d’un espace mortifère, mais c’est en fin de compte sortir de l’oubli des hommes quoiqu’ils aient pu faire. Car, si je peux tomber dans la paraphrase, ils furent d’abord des hommes.

Léon Collin évolue, au fil des pages : quelles sont les principales phases de sa réflexion, diriez-vous ?

Léon Collin écrit formidablement bien. C’est une plume facile et soutenue à la fois. C’est tout d’abord un jeune médecin de 36 ans qui s’embarque à bord de la Loire et qui était préalablement passé par l’Afrique et l’Asie. Un brin réactionnaire, il prend le spectacle bagne de plein fouet et sa vision change radicalement ; le spectacle voyeuriste se mue en une dénonciation des pratiques pénitentiaires. Il va parler du front « assez développé » et du crâne « en arrière » du nervi marseillais Borelli ou encore de « la forme bizarre en cuvette » du pédophile Cambrai ; il va s’extasier sur la beauté des paysages guyanais et calédoniens puis, petit à petit, s’immiscent l’horreur et le dégout. Il crie son effroi devant les têtes tranchées par la guillotine de deux condamnés dont nous n’avons pas réussi d’ailleurs à retrouver les noms. Il s’insurge littéralement contre la violence assassine des surveillants militaires. On sent son désarroi lorsque, visitant des infirmeries en Nouvelle-Calédonie, il mentionne des odeurs insupportables de phénol. Le vieux bagnard pue la pisse et la mort. C’est la même impression lorsqu’il entend des « vociférations » dans l’asile des fous sur le Caillou ou quand il photographie les lépreux et les impotents à Numbo sur la presqu’île Ducos : « Mais c’est une trappe horrible que cet asile de Numbo. Rien n’égale en horreur cette visite. […] N’est-ce pas là le comble de l’infortune ? » Léon Collin s’émerveille des poèmes que lui confie le condamné Lespes et découvre une humanité chez ce réprouvé. On pourrait être surpris encore par l’homophobie latente et le propos raciste mais, encore une fois, Léon Collin est un homme de son temps qui a du mal à saisir les pratiques sexuelles en milieu carcéral. L’utilisation du vocable « nègre » ne gêne pas parce qu’elle est courante à l’époque. Clément Duval, le bagnard anarchiste fait la même chose dans ses souvenirs. Il est intéressant de relever que le docteur Louis Rousseau subit le même processus et livre en 1930 dans Un médecin au bagne un témoignage et une analyse qui constituent aujourd’hui encore une référence historique majeure. Léon Collin a fait passer certains extraits de ses notes dans la presse de son temps sous couvert d’un pseudonyme. Mais il n’avait certainement pas, comme Rousseau, l’intention de publier ce qu’il n’imaginait pas au départ comme un douloureux souvenir de voyage. Dans les deux cas, le bagne a marqué à vie.

Il y a les prisonniers de droit commun, mais pas seulement : les bagnes « accueillirent » aussi des prisonniers politiques. À commencer, pour les plus connus, par les communards. A‑t-on des chiffres précis ? Comment s’effectuait la cohabitation, sur place ? Collin, dans l’une des pages, évoque la « promiscuité » du bagne…

Les prisonniers politiques constituent au bagne une infime minorité. Le déporté n’a pas le même statut que le condamné aux travaux forcés ou que le relégué. Ils sont cantonnés en Guyane sur l’île du Diable depuis l’affaire Dreyfus et n’ont donc en théorie aucun contact avec le reste de la population pénale. Mais ils bénéficient d’une certaine liberté de mouvement sur ce bout de terre… de 14 hectares ! La notion de détenu politique dépend de la législation de l’état qui entend se débarrasser de ses opposants. Dans ce cadre, les anarchistes sont soumis aux lois dites « scélérates » de 1893–1894 censées réprimer ce mouvement à la suite de la propagande par le fait (les bombes de Ravachol, Henry, Vaillant… pour faire court). Ils sont alors considérés comme détenus de droit commun. Là, on aura forcément un contact, empreint de conflits mais aussi de solidarité, comme l’a révélé l’excellent mémoire de maîtrise de Valérie Portet en 1995 : Les anarchistes dans les bagnes de Guyane de 1887 à 1914. Ils sont ainsi victimes d’une double peine et doivent subir une vindicte carcérale car la peur suscitée en métropole par la vague d’attentats s’est transportée en Guyane. Dans ces conditions, la mythique révolte des 21–22 octobre 1894, dont la trace « est encore vive dans toutes les mémoires des condamnés » nous dit Léon Collin, donne lieu à un véritable massacre. Parmi les 16 victimes, 4 surveillants et 12 forçats dont 10 sont des militants anarchistes tirés comme des lapins. C’est le cas notamment pour Simon, dit Biscuit, complice de Ravachol, réfugié sur un arbre et à qui ses meurtriers assermentés n’ont pas laissé le choix de la descente. Lorsque Léon Collin est en Guyane, il ne rencontre finalement que très peu de condamnés politisés. Il ne mentionne pas les membres des Travailleurs de la Nuit, qui, pourtant, arrivent en terre de grande punition quasiment en même temps que lui — et en particulier Alexandre Jacob, interné à ce moment dans les cachots de la réclusion sur l’île Saint-Joseph, pour avoir fait passer de vie à trépas le forçat Capeletti qui avait tenté de l’empoisonner. Il ne faut pas non plus oublier en Guyane le camp de Crique Anguille, où furent parqués des indépendantistes indochinois au début des années 1930. À cette époque, Léon Collin n’est plus au bagne depuis fort longtemps. C’est alors en Nouvelle-Calédonie que l’on pourra sentir une forte communauté politique — le mot communauté n’est pas forcément approprié… Mais Léon Collin n’a pu rencontrer les quelque 4 000 communards déportés en une vingtaine de convois puisque la plus grande partie d’entre eux, si ce n’est la totalité de ceux qui ne sont pas morts là-bas, est rentrée en métropole à la suite de l’amnistie de 1880.

« Il ne faut pas non plus oublier en Guyane le camp de Crique Anguille, où furent parqués des indépendantistes indochinois au début des années 1930. »

Cependant, le médecin remarque les traces laissées, parle de l’évasion de Rochefort ou évoque encore Louise Michel, « princesse de l’anarchie ». Mais il ne parle pas de la grande révolte kanak de 1878 à laquelle un grand nombre de communards ont pris part du côté de la répression. Charles Amouroux, internationaliste et secrétaire de la Commune, commande par exemple un bataillon de 31 forçats pour chasser l’indigène récalcitrant ! On ne trouve guère que Jean Allemane, Louise Michel ou Malato père apportant un soutien et un regard ami aux insurgés îliens. Les 200 Kabyles de la révolte des Mokrani en janvier 1871 sont en revanche restés en Nouvelle-Calédonie et se mélangent aux milliers d’Algériens qui font souche et s’enracinent sur des concessions rurales de l’Administration pénitentiaire. La société calédonienne compte aujourd’hui un grand nombre de leurs descendants. En visitant les pénitenciers du bagne finissant, Collin rencontre enfin quelques individualités remarquables et condamnées pour des faits politiques. Si le médecin n’éprouve guère d’empathie pour l’anarchiste Gallo, condamné en 1886 pour avoir le 5 mars de cette année jeté une bouteille d’acide à la bourse de Paris, et réprouve son inversion sexuelle, ses notes trahissent en revanche une certaine affection pour le vieux Berezowsky dont « le coup de pistolet d’ailleurs inoffensif » a raté le 6 juin 1867 le tsar Alexandre II à Paris !

Collin est, dites-vous, « un homme d’ordre », un bourgeois. On décèle pourtant des nuances dans votre regard, une appréciation en clair-obscur. Qu’est-ce qui a touché le libertaire que vous êtes dans ce parcours ?

Rien ne prédisposait Léon Collin à ouvrir un regard presque compatissant sur les hommes punis, à les considérer comme des hommes, à condamner le sort qui leur fut réservé sans que cela n’émeuve en métropole. Silence, on tue en Guyane et on crève en Nouvelle-Calédonie ? Certes, à la différence d’un docteur Rousseau, son récit n’est pas public mais le propos outragé sur les surveillants a de quoi nous interpeller sur les rapports de domination donnant quasiment un droit de vie et de mort à une cohorte de brutes assermentées, avinées et pour une grande part d’entre eux illettrée. Bien sûr, il s’agit pour ma part d’une simplification extrême et partisane, mais nous retrouvons dans les dossiers de ces chaouchs la confirmation de cette violence décrite par Léon Collin et qui résonne aujourd’hui encore d’une terrible actualité. Est-ce un lieu commun de dire que l’on « meure » encore en prison ? Que le processus de normation inhérent à toute institution totale réduit l’individu à une fonction de machine soumise ? Or, là où Collin aurait pu se contenter de ne voir que des condamnés qui expient leur crime, il nous montre à voir souffrance et pourrissement, il livre une véritable critique de la gestion bureaucratique de la question criminelle de son temps. Autrement dit, construire des prisons pour lutter contre l’insécurité, c’est déjà à son époque comme construire des cimetières pour enrayer la maladie. Et Léon Collin a prêté le serment d’Hippocrate. Les bagnes une fois encore sont des tombeaux à ciel ouvert. Derrière l’homme d’ordre, un brin réactionnaire, qui ne réclame pas comme Louis Rousseau la suppression de l’institution pénitentiaire coloniale, il y avait finalement une véritable sensibilité humaniste qui ne demandait qu’à s’exprimer et que l’on découvre en lisant Des hommes et des bagnes.

Trois années de son récit se déroulent en Nouvelle-Calédonie. Un pays que l’on connaît fort peu, de « la métropole » – malgré la récente tentative de Mathieu Kassowitz d’attirer l’attention sur cette « collectivité sui generis ». Cet ouvrage est aussi une plongée dans le monde colonial. Qu’en dit-il, en creux ou en clair, que nous ignorons encore trop ?

Comme pour le périple guyanais, le récit néocalédonien de Léon Collin se concentre sur les bagnes. De fait, même si le médecin décrit des paysages, on n’aperçoit pas ou très peu les sociétés coloniales. Néanmoins, il est intéressant de relever que, cette année, « Les empires » est le thème des Rendez-Vous de l’Histoire de Blois. En consultant le programme toujours aussi fourni des conférences données, on pourra être étonné de ne rien y trouver sur la question pénitentiaire en France ou ailleurs. Faut-il pour autant considérer les bagnes comme des non-lieux de mémoire ? Je ne répondrais pas par l’affirmative, mais je n’oublie pas non plus que la loi du 23 février 2005 tentait d’introduire la reconnaissance dans les programmes scolaires du « rôle positif de la présence française en outre-mer ». C’était il y a dix ans. Or les bagnes ont participé pleinement à la construction de cet empire français sur lequel le soleil ne couchait jamais. Il faut alors dire l’intérêt qu’a pu susciter la découverte des carnets de Léon Collin, tant à Saint-Laurent-du-Maroni où une exposition des photographies du médecin a pu être organisée grâce aux bons soins de Philippe, son petit-fils, qu’en Nouvelle Calédonie, qui est en train de redécouvrir son histoire. Et cette histoire, elle passe forcément par ces camps de travail où sont venus s’échouer quelque 25 000 hommes punis.

Éditions Libertalia

Des Hommes et des bagnes est, d’abord et avant tout, un édifiant témoignage et une source de première main sur l’enfer colonial et carcéral. Nous l’avons publié à ce titre-là, parce qu’il est à nos yeux un élément (parmi bien d’autres) d’une contre-histoire globale. Ce n’est pas le plus militant de nos livres. Mais il fait sens.

C’est un livre-objet à part dans votre catalogue. Le format, la photo… Un livre, sans doute, que l’on sait par avance difficile à faire connaître : avez-vous hésité avant de le publier ? Quel fut le déclic ?

Ce livre nous a été proposé par Jean-Marc Delpech, avec lequel nous avions déjà travaillé sur le bagne à plusieurs reprises. Nous avons rapidement regardé le contenu et avons donné notre accord pour publication. Si Jean-Marc le recommandait, c’était forcément bien. Et de fait, aidé par Philippe Collin, il a abattu l’essentiel du travail, en particulier cet imposant appareil critique. Le format, la couverture en toile du Marais, la photo… on s’est en effet un peu éloigné de notre charte graphique. Convaincus que ce livre avait en outre un intérêt patrimonial, nous n’avons pas hésité à solliciter (et à obtenir) le concours du Centre national du livre et de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni.

Le sujet paraît vous tenir à cœur, puisque vous avez déjà publié L’Enfer du bagne et La Vie des forçats. Les débats autour la réforme pénale avancée par Christiane Taubira furent violents : parler du bagne, serait-ce aussi, même sans le dire, ouvrir une réflexion sur la condition carcérale telle qu’elle existe à l’heure qu’il est ?

En effet, le sujet nous tient à cœur, nous avons même réédité le premier volume (Les Cages flottantes) des aventures de Chéri-Bibi. La Vie des forçats était notre quatrième titre (on en a publié 70). Il comprend une préface de Jean-Marc Rouillan, alors embastillé, qui dresse un parallèle entre les bagnes d’hier et les centrales d’aujourd’hui, et s’interroge notamment sur la guillotine sèche : la peine de mort n’existe plus, mais on meurt encore dans les culs-de-basse-fosse du système. Nous n’en avons pas fini avec cette thématique puisque nous proposerons dans quelques mois un ouvrage abolitionniste. Pour le dire de façon péremptoire, Libertalia est le prolongement intellectuel et contemplatif de nos colères et de nos révoltes, de nos aspirations et de nos utopies. Nous haïssons la prison et la société d’enfermement. Pour celle-ci et celle-là, nous ne rêvons que de brasiers.

Toutes les photographies sont extraites de l’ouvrage.