Texte inédit pour le site de Ballast

Louis Calaferte a préféré une vie discrète, toute consacrée à la littérature, aux salons littéraires parisiens. À l’heure où Sagan nourrit la presse à scandale et Sartre chaperonne la jeunesse au café Les Deux Magots, Calaferte se retire dans la campagne lyonnaise afin d’écrire. Chez lui, les couronnes de la gloire sont épineuses — aussi préfère-t-il ne pas les porter. Retour sur une figure atypique et incontournable de la littérature française du XXe siècle. « Je suis planté de ruines / massacres / trous béants / suppliances / fureurs / On ne distingue plus son passé devant soi / On a perdu les villes » (Rag-Time)

Sorti chez Julliard en 1952, en pleine guerre d’Indochine, le livre connaît un succès immédiat. Il ne tarde pas à se retourner contre son auteur : poussé par ses éditeurs à renouveler l’opération lucrative, Calaferte publie dans la foulée un second ouvrage, Partage des vivants. Écœuré par ce marchandage de la littérature, refusant d’écrire pour ravir des lecteurs friands de misérabilisme — et dont la curiosité malsaine n’est pas sans faire écho au bal des curieux décrit dans Requiem, venus découvrir la zone suite à un fait divers —, Calaferte tire un trait sur la capitale et la célébrité qu’on lui promet.

Lire pour se sauver

« C’est à l’abri des regards, dans les chiottes des usines où il travaille, qu’il assouvit sa soif de lecture ; c’est sur le dos des calendriers qu’il jette ses premiers mots. »

De ces deux premiers ouvrages, Louis Calaferte gardera malgré tout ce subtil mélange de dégoût et d’amour pour les hommes, un profond sentiment de révolte — on songe à cet instant crucial où l’enfant entend pour la première fois le mot « société » de la bouche d’un ex-taulard revenu dans son quartier —, et, surtout, ce besoin de savoir qui depuis son plus jeune âge se fait sentir. « La connaissance c’est la vie. Point. Terminé. C’est tout. Si on n’a pas ça dans la tête, on est foutu1. » Elle est à ses yeux le seul échappatoire offert à un enfant de sa condition. Le savoir est une arme : voilà un adage aujourd’hui populaire que Calaferte a sitôt fait sien. Les livres sont les gardiens d’un précieux mystère ; il saisit l’intérêt de s’imprégner du verbe et du vocabulaire des grands écrivains. C’est à l’abri des regards, dans les chiottes des usines où il travaille, qu’il assouvit sa soif de lecture ; c’est sur le dos des calendriers qu’il jette ses premiers mots, convaincu de pouvoir s’en tirer par l’écriture. « J’avais quarante-cinq mille volumes dans ma bibliothèque, raconta-t-il des années plus tard, ça représente quelque chose, ce n’était pas pour faire joli. J’ai lu comme un fou parce que je me suis cru perdu dans ce monde, au départ. J’ai été à l’usine, je n’avais pas treize ans, j’ai vu ce monde de l’usine à l’époque où il n’y avait pas de truc social, de conventions, de je ne sais pas quoi. Je me suis vu perdu. Comme j’étais d’une extrême violence, j’ai pensé que la solution était la violence, il n’y en a pas trente-six mille. Par bonheur, en piquant des livres, j’ai trouvé une espèce d’échappatoire à la réalité dans la littérature. Qui était mauvaise. Je ne lisais que des cochonneries, mais enfin, à partir de là, j’ai pensé qu’il y avait une possibilité — le livre — sans que je sache exactement ce que c’était. Je me suis mis à écrire, parodiant les autres, parodiant ce que je lisais. Excessivement jeune, je me suis mis à écrire, mais là aussi, c’était une espèce de défense2. » Après la déception parisienne et la découverte d’un « monde littéraire » auquel il se sent irrémédiablement étranger, Calaferte part à la quête du livre : celui qui fera de lui un authentique écrivain — et non un des ces « écrivants » ordinaires qui bafouillent pour avoir un nom. « Je ne contemporanise pas avec vous3 », lance-t-il dans Paraphe à l’attention de ces derniers.

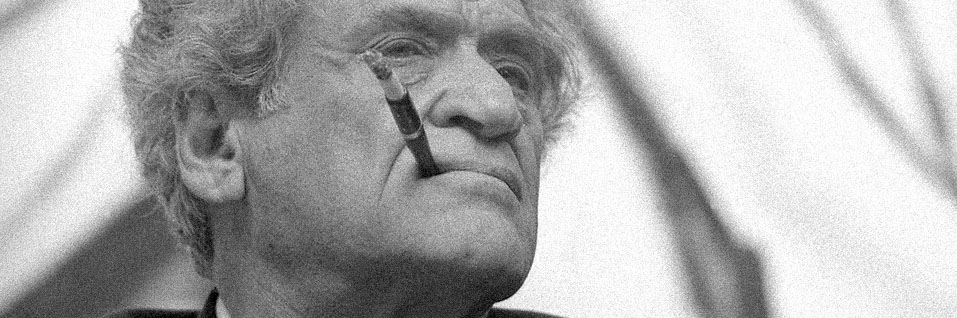

Joseph Kessel (par Serge Hambourg)

Il jure manquer d’imagination et puise dès lors dans son propre vécu. Pas de fiction mais des souvenirs. « Ma vision de la littérature, du fait d’écrire, c’est explorer la seule chose qu’on puisse un petit peu connaître : soi-même. La totalité de ce que j’ai écrit, d’une manière ou d’une autre, est autobiographique. Je n’ai jamais travaillé sur l’imaginaire, sauf une fois pour le cinéma, c’était une connerie d’ailleurs. Je trouve finalement l’imaginaire pauvre, il n’a pas de continuité4 », confia-t-il un jour à la presse. Mais s’il conte la grisaille des jours, il le fait de l’or brut des mots dont il sait à merveille tirer parti pour conférer un ton poétique, incisif ou humoristique à la simplicité des scènes qu’il dessine. Son premier « vrai » livre, Septentrion, lui prendra cinq longues années. Son destin, ô combien troublé, n’aura de cesse d’accompagner le parcours de l’écrivain : d’abord censuré dès sa parution en 1963 (les Ministères de l’Intérieur et de la Culture ne furent pas trop de deux pour le juger pornographique), il ne reparaît qu’en 1984 chez Denoël, sous l’initiative de Gérard Bourgadier. Entre temps, le livre interdit à la vente est malgré tout passé dans toutes les mains, à la manière d’un samizdat sous régime soviétique — seul Robert Kanters, au milieu du silence hypocrite, osera commettre un article sur le livre maléfique. Au-delà des longues descriptions érotiques et crues, on y découvre les pérégrinations autobiographiques d’un écrivain en quête d’accomplissement, à travers le vagabondage urbain et la confrontation souvent désagréable avec le carnaval des gens ordinaires. Résultat d’un travail pénible, étalé sur tant de nuits au cours desquelles l’écrivain se sent pris d’élans créateurs passionnels, voire de frénésie, Septentrion est aussi une première victoire arrachée à la fureur des mots : sa condition de classe ne lui avait pas permis de parfaire, d’approfondir et d’embrasser le langage dans ses nuances et ses plis ; il prend sa revanche sur les déterminations sociales. « J’ai rapidement compris que celui qui avait le vocabulaire avait une force formidable5 », confie-t-il à Drachline lors d’un entretien radio

Un chrétien libertaire

« Calaferte préconise un art anonyme, un livre sans signature. La littérature se justifie d’elle-même : il y a peu d’écrivains et de poètes, mais beaucoup de raconteurs. »

À la terne divagation de l’écrivain qui se cherche succède finalement l’angoisse de celui qui a trouvé la passion des mots, non plus seulement à travers ses lectures, mais dans ce cri insurrectionnel qu’il pousse à travers ses lignes. Viennent ensuite Rosa Mystica et Satori, parus l’un comme l’autre en 1968, quand la plage se fit attendre sous les pavés. Dans ce diptyque littéraire s’affiche la complexité d’un homme qui n’a qu’une plume et de multiples visages : chrétien mystique et grand amoureux des femmes, poète désespéré et révolté-né. La poésie de Calaferte ne gaspille pas son temps dans l’ergotage esthète et la raison reine et raisonnante : son écriture est spontanée, c’est un jet, une salve de lettres dégueulées à grand débit. Lorsqu’on l’interroge sur son processus de création, il répond clairement : « Ce n’est pas une recherche. […] Je ne sais pas ce que je vais écrire6 ». Pour Calaferte l’œuvre d’art et le poème ont radicalement perdu cette unicité mystique dont ils étaient vêtu jusqu’alors : ce hic et nunc qui signe son authenticité, ce lien étroit et inéluctable qu’ils entretiennent avec la musique et la mélancolie — tout cela tend à disparaître au profit d’une d’une multiplication des œuvres, qui s’accompagne, dès lors, de son appauvrissement et de son lot d’imposteurs désireux d’apporter leur petite pierre à l’édifice de l’Art. La postérité, un nom sur une couverture, voilà de quoi contenter la plupart et faire horreur à Calaferte, qui préconise un art anonyme, un livre sans signature. La littérature se justifie d’elle-même : il y a peu d’écrivains et de poètes, mais beaucoup de raconteurs. « On est des naufragés, les uns et les autres. On vous apprend à être un sujet social dès que vous avez trois ans et demi ; plus ça va, pire c’est. On ne pense pas à votre bonheur, à votre personnalité ; à votre aisance dans le monde vis-à-vis des autres. Ça se traduit en termes de rivalité, de manque, de peur, c’est horrible. Mais c’est pas ça, putain, la vie, c’est pas ça ! La vie, c’est des fleurs, c’est des femmes, c’est le bien-être en soi, c’est l’amour, la passion. Tout le reste, on s’en fout ! Combien tu gagnes ? Combien tu vaux ? Mais on s’en fout ! Tiens, ce sont les mots du curé d’Ars : « On est ce qu’on est devant Dieu et pas plus. » Le vrai, c’est ça, le reste, pffuit7. » Que l’on songe à ses lectures favorites et l’on comprend sans peine le sentiment de réclusion de Calaferte : Jean Scot Erigène, Maître Eckhart, Thérèse d’Avila et la Bible, à laquelle il fait maintes fois référence.

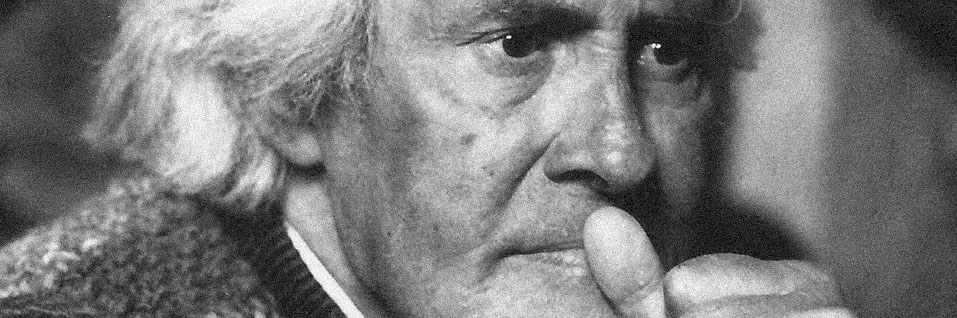

Louis Calaferte (par Louis Monier)

Cet entourage de mystiques chrétiens ne l’empêche pas d’être un fervent anarchiste et un écrivain de la sexualité et du désir. Dans La Mécanique des femmes, ouvrage hors-cadre, indescriptible, il expose crûment les fantasmes et les paroles parfois désopilantes de ses compagnes (« Dans la rue, si j’étais une putain, tu me choisirais ? » ; « Tu ne feras pas attention, j’ai mis un slip de mon mari. » ; « Dès que je pense à sucer, j’ai des fourmis au bout de la langue. »). Sexe et religion se touchent et se confrontent. Corps à corps incestueux. « Au commencement était le sexe » : la phrase liminaire de Septentrion donne le ton. Refusant de pratiquer sa religion selon le bon vouloir et les dogmes de l’Église, Calaferte prône, dans la lignée d’un Tolstoï, un anarchisme chrétien dont il porte fièrement le flambeau. « Explorer les taillis de Dieu8 » est sa quête ; que ce dernier lui souffle le génie poétique est son vœu. Et, jamais avare d’un coup de sang, l’écrivain tonne : « Pfuit, des bombes… Oui, je suis capable d’en poser, même à mon âge, je ne plaisante pas. Ces sociétés sont extrêmement monstrueuses : les uns crèvent de faim au nez des autres. Ce sont des pourrissoirs, menés par des maniaques du pouvoir que je ne supporte pas. Je ne sais pas pourquoi je me mets en colère, ça ne sert à rien. Je vais publier un livre sur ce que j’ai à dire de la politique. Ce n’est même pas de la politique, c’est un état de fonction où tout est organisé en castes, des castes qui ne se touchent pas entre elles. À l’intérieur d’une caste, on ne se touche pas. Moi, je suis hors caste depuis toujours. Et je tiens à le rester jusqu’à ma mort. Grâce à Dieu, j’ai pu faire un petit bout de chemin, il est ce qu’il est mais je l’ai fait comme je le voulais, seul, sans demander ni rien devoir. Ce qui me permet de juger comme je l’entends, avec en général assez de raison. Nous en sommes arrivés à une société complètement aplatie. Tout le monde s’en contente… Aplatissons-nous9. »

« Cet entourage de mystiques chrétiens ne l’empêche pas d’être un fervent anarchiste et un écrivain de la sexualité et du désir. »

Solitaire, Calaferte ne l’est pas tant par résignation que par penchant naturel à se mettre soi-même en marge d’un monde politique et intellectuel dont il est tour à tour indifférent et insurgé. Vivant en ermite dans sa maison de campagne, aux côtés de sa femme et entouré de ses animaux et de ses livres, il trouve dans la peinture un autre moyen d’expression libérateur. Aussi retranscrit-il la fugacité des jours qui passent dans ses Carnets, qu’il tient presque quotidiennement de 1956 jusqu’à sa mort, en 1994 — seize tomes parus à ce jour. L’entreprise (parfois hermétique pour le lecteur) fait songer à celle de l’écrivain et philosophe genevois Amiel (1821-1881), dont Calaferte a pu découvrir le monumental journal intime — près de 17 000 pages — dans ses Fragments. Et si le ton n’est pas le même, si le moralisme philosophique du premier est remplacé par la poésie insurrectionnelle du second, Amiel n’en demeura pas moins un des modèles littéraires de Calaferte et un condisciple de la nourrissante retranscription du quotidien. Bien que son ermitage l’éloigne de tout militantisme ou autre action politique, il clame sa désobéissance à travers ses écrits : son dernier livre, Droit de Cité (paru aux éditions Manya en 1992), est l’ultime cri de révolte de celui qui s’indigne face aux affres de la technologie tentaculaire, du capitalisme destructeur, des puissants ploutocrates et des vainqueurs de l’Histoire ; le cri de qui vitupère contre le manque de lucidité de ceux qui, au pouvoir, ne prennent aucunes mesures concrètes pour pallier aux problèmes écologiques et sociaux ; le cri de qui dénonce les terribles lacunes dont pâtit la mémoire historique collective. « Si on ne s’indigne pas on est mort », confie-t-il avant l’heure, dans un entretien pour l’émission Le Balcon, en 1992, dans lequel il rappelle la nécessité de combattre les égocraties en même temps qu’il renouvelle, lui, le fils d’immigrés, sa confiance dans le peuple français (si toutefois celui-ci daigne prendre conscience du rôle qu’il a joué — et se doit de — dans l’Histoire).

Mais, en admirateur de l’anarchisme droitisant d’un Léautaud, Calaferte se veut, à l’instar de ce dernier, réaliste quant aux limites de l’engagement politique : il faut d’abord résoudre des problèmes à ses yeux plus terre à terre — comme la faim, qu’il a connue et dont il sait qu’elle engourdit plus qu’elle n’éveille les instincts révolutionnaires… « Quand je suis arrivé dans le monde du travail, à treize ans et pendant la guerre, c’est pas foufou du tout et, en quinze jours, j’ai tout compris. J’ai compris pour toujours et je ne me suis pas trompé : pauvre fille, pauvre mec, et le patronat. Qui aujourd’hui doit valoir ce qu’il valait à l’époque, toujours aussi con. Con et charognard. Là, j’ai eu peur. Quand on a peur, ou on se couche, ou on se révolte. Comme je n’étais pas d’un tempérament à me coucher, je me suis révolté, mais ça n’a servi à rien, j’ai ramassé des claques dans la gueule10. » La faim mais aussi les problèmes du quotidien, ces petits riens sournois qui entravent nos aspirations les plus hautes. Le triste réalisme de ses pièces finit par lui valoir le prix Ibsen, pour Les miettes, en 1978 (signalons qu’il reçut en 1984 le Grand Prix de la ville de Paris pour l’ensemble de son œuvre théâtrale).

(DR)

Derrière la diversité de son œuvre et de ses aspirations, l’homme aux cent faces, qui se décrivit dans Rag-time comme un « ouragan de tous les possibles11 », traça son fil rouge : l’angoisse de sa finitude. Celui qui ne cessait de s’imaginer en situation posthume, côtoyant la foule lors de son propre enterrement, avoua être ce qu’il nomme un « mortimiste » : ni optimiste ni pessimiste, il pense sans cesse à la mort, celle de ses proches comme la sienne — qualité rare d’un homme qui se sait n’être pas grand-chose dans le grand bouillon du monde. Et s’il écrit, c’est bien pour combattre cette angoisse permanente, « pour ne pas [se] tuer12 », et non pour être, un jour, le sujet d’un article à sa mémoire.

« A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z. Réfléchissez à ça13. »

- Louis Calaferte, Choses Dites, Le Cherche Midi, 2014, p. 31.[↩]

- Entretien paru dans Les Inrockuptibles, n° 58, 28 mai 1996.[↩]

- Louis Calaferte, Paraphe, Arléa, 2011, p. 126.[↩]

- Les Inrockuptibles, art. cit.[↩]

- Louis Calaferte, Choses dites, op. cit. p. 34.[↩]

- Ibid, p. 19.[↩]

- Les Inrockuptibles, art. cit.[↩]

- Louis Calaferte, Satori (1968), Folio, 2008, p. 40.[↩]

- Les Inrockuptibles, art. cit.[↩]

- Ibid.[↩]

- Louis Calaferte, Rag-time, op. cit., p. 19.[↩]

- Paraphe, op. cit., p. 48.[↩]

- Ibid., p. 20.[↩]