Texte inédit pour le site de Ballast

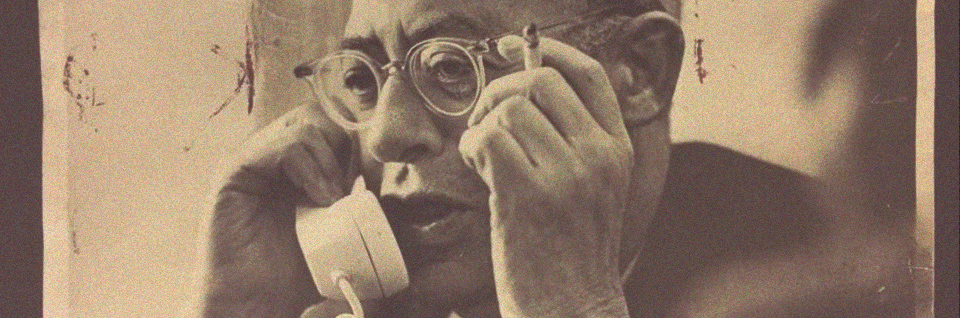

Saul Alinsky est l’une des figures les plus emblématiques de la culture populaire radicale nord-américaine des années soixante-dix. Mais s’il est un penseur et un militant de renom de l’autre côté de l’Atlantique, il demeure pour le moins méconnu auprès du public européen. Le sociologue Daniel Zamora et Nic Görtz, formateur pour la CSC (syndicat belge), tiennent ici à mettre en lumière le noyau dur de sa pensée : il est temps d’en finir avec la critique purement théorique et les formes élitistes de la contestation.

Il a été et il est toujours possible de changer les choses, pourvu que l’on se munisse d’une vision et d’une organisation politique tournées vers l’action collective. Le caractère concret et pratique que propose le travail d’Alinsky rompt les liens avec la spéculation philosophique et normative. Elle force les militants, les étudiants et les chercheurs à migrer de leurs bureaux vers le terrain. À sortir de l’immobilité dans laquelle ils se sont enfermés. Encore à ce jour, Alinsky incarne une référence dans la vie politique américaine de par l’influence non négligeable qu’il eut sur des figures telles que Hilary Clinton ou Barack Obama. Mais s’il est un auteur et un activiste de renom outre-Atlantique, il demeure pour le moins méconnu auprès du public européen. Ses travaux et ses livres n’ayant fait l’objet que d’une seule — et contestable — traduction1, Alinsky n’est reconnu que dans le milieu des travailleurs sociaux. Sa pensée offre pourtant une grande richesse, notamment sur les questions liées à l’émancipation humaine ; ces apports pourraient s’avérer d’un grand intérêt pour l’action politique et la pratique sociologique.

« La contestation politique contemporaine, surtout à gauche, souffre top souvent d’une démarche élitiste et fortement coupée de la réalité sociale. »

La contestation politique contemporaine, surtout à gauche, souffre trop souvent d’une démarche élitiste et fortement coupée de la réalité sociale. Elle s’enferme volontiers dans les « salons ou l’on cause », brassant grandes idées et théories sans portées signifiantes sur le réel. Cette tendance assez prononcée ne fait d’ailleurs que s’accentuer depuis quelques années, et ce au détriment d’une réflexion sérieuse sur les outils et les actions politiques nécessaires à de profonds changements sociaux. C’est dans ce contexte que le propos de Saul Alinsky nous a semblé d’une actualité brûlante, puisqu’il a travaillé sur deux des principaux points aveugles des théories et des mouvement politiques critiques actuels : l’organisation et l’action collective. Nous pensons que la contestation sociale a plus que jamais besoin de concret, de perspectives d’action et de révoltes. Et, nonobstant ses faiblesses, la pensée et l’expérience d’Alinsky peuvent être un point de départ, une réflexion, un « guide pour l’action », dans la lutte politique que mènent les plus démunis — mais également leurs alliés — contre les diverses formes d’oppression.

Un rassembleur

Saul Alinsky naît en 1909, de parents issus de l’immigration juive russe, dans une famille religieuse et pauvre. Il est souvent considéré comme l’un des pères du « community organizing2 ». C’est donc pour son activité militante et les nombreuses organisations de quartier qu’il a construites, de la fin des années 1930 jusqu’à sa mort, en 1972, qu’il est principalement reconnu. C’est dans les quartiers les plus défavorisés de Chicago (et, plus tard, dans d’autres villes) qu’il rassemblera les citoyens dans de larges organisations communautaires afin de défendre leurs droits et revendiquer de meilleures conditions de vie. Il va ensuite fonder son propre mouvement « d’organisateurs professionnels » ; l’Industrial Areas Foundation (AIF), encore actif de nos jours. À côté de cette activité militante, Alinsky écrira également plusieurs ouvrages importants, dont deux — Reveille for Radicals et Rules for Radicals — sont directement liés aux questions du « community organizing » et des méthodes d’organisation. Ces deux essais, devenus des « classiques », constitueront son principal héritage théorique, source d’inspiration pour les militants et les chercheurs.

L’organisation du pouvoir populaire

Pour Alinsky, la question du pouvoir des opprimés ne se pose pas dans le cadre des formes officielles du pouvoir et de la démocratie. Il exprime ouvertement son scepticisme à l’égard de la démocratie parlementaire et de sa capacité à faire changer fondamentalement les choses. Il préconise donc que les opprimés luttent contre leur exclusion de la politique en construisant leurs propres outils politiques. Son analyse le mène à la conclusion que les instruments légitimes ne peuvent pas servir les opprimés pour changer leurs conditions — cette question a d’ailleurs été l’objet principal de ses débats avec Clinton, alors étudiante, lorsqu’il lui proposa de travailler pour son organisation, l’AIF. Alors en pleine ascension sociale, elle préféra s’investir en politique via le Parti démocrate, tandis qu’Alinsky, par principe, refusait cette option. Elle écrira dans ses mémoires qu’en dépit de leurs points communs, « nous nous opposions pourtant sur un point fondamental : il estimait qu’on ne pouvait changer le système que de l’extérieur3 ». Il fait très clairement comprendre à Hillary Clinton que son but est d’organiser les démunis afin d’affronter « le gouvernement et le pouvoir économique4 ».

B. Obama et H. Clinton, bien des années plus tard.

La jeune Hillary [Rodham] Clinton ne fait, pour Alinsky, que reproduire l’idéologie des élites en demandant constamment aux dépossédés de s’exprimer par les formes légales et institutionnelles de la politique : « Si tu es possédant, tu es là pour conserver, alors tu parleras toujours du caractère sacré de la loi et de la responsabilité que l’on a d’agir graduellement via les voies “acceptables” de la politique5. » Cette analyse, Alinsky la tire du constat selon lequel la misère sociale est le fruit des institutions du pouvoir politique et économique. Difficile, dès lors, de transformer les conditions d’existence des dépossédés grâce à ces mêmes institutions puisqu’elles en sont les principales responsables — et, pis, qu’elles en tirent profit. Les institutions démocratiques ne sont pas « neutres » : elles représentent l’ordre établi. S’il ne recommande pas de les détruire, il tient à les maintenir sous pression constante6, au moyen d’organisations populaires. La seule manière pour les dominés d’acquérir un poids dans le jeu politique est de s’exprimer collectivement, à travers leur organisation, que le sociologue américain oppose explicitement au pouvoir organisé des dominants : « Le pouvoir du peuple organisé est requis pour lutter contre le pouvoir de l’establishment et son argent7 ».

« C’est de leur organisation que les dépossédés pourront devenir une force agissante, un collectif mobilisé. Elle est leur seule source de pouvoir durable. »

Ainsi, si les formes légitimes de la démocratie (parlement, représentation électorale, etc.) ne sont pas aptes à apporter le changement décisif et la participation pour les plus démunis, il en résulte que les opprimés doivent développer des outils pour eux, radicalement différents de ceux des dominants, des outils pour le changement. L’organisation de la démocratie et la manière d’y participer dépendent donc intimement du groupe social concerné et de son objectif politique, ou, pour reprendre la vieille topique marxiste : on ne peut pas séparer les questions d’organisation des questions politiques8, l’une et l’autre étant intrinsèquement liées. Si l’objectif des opprimés se montre différent de celui des dominants, les premiers doivent dès lors s’armer de leurs propres outils organisationnels et démocratiques pour les atteindre. Selon que l’on soit pauvre ou riche, les manières d’agir politiquement seront radicalement différentes. Pour Alinsky, l’organisation est essentielle puisqu’elle est source de pouvoir — face aux dominants, les ressources sont limitées ; elles passent nécessairement par l’organisation. « Le pouvoir se répartit en deux principaux pôles : entre ceux qui ont de l’argent et ceux qui ont des gens9. » C’est de leur organisation que les dépossédés pourront devenir une force agissante, un collectif mobilisé. Elle est leur seule source de pouvoir durable.

Dans cette perspective, Alinsky élargit substantiellement la notion de pouvoir ainsi que son champ d’étude. Le pouvoir n’est plus seulement conçu selon des positions au sein de la structure sociale — et de l’État plus particulièrement —, mais comme la capacité par un groupe social donné de mobiliser ses ressources via ses formes organisationnelles. Deux critères importants sont au centre de la conception d’Alinsky : l’organisation, nous l’avons dit, comme forme par laquelle le pouvoir peut s’exprimer (« Le pouvoir et l’organisation sont une seule et même chose10 »), et le but du pouvoir lui-même, défini comme « la capacité d’action11 » (reprenant ici l’une des caractéristiques les plus importantes de la philosophie pragmatique — John Dewey écrivait déjà : « La liberté conçue comme le pouvoir d’action12… »).

Action et organisation

Alinsky partage la topique très pragmatiste selon laquelle « life is action13 ». L’action occupe une place privilégiée au sein de sa conception de l’organisation, du pouvoir et de l’émancipation. S’il rappelle à l’envi que le pouvoir vient de l’organisation10, il n’en considère pas moins sa substance comme la capacité d’action. Cette capacité, pour les plus démunis, se décline en deux volets principaux : la capacité d’agir sur leur propre devenir ; la capacité « d’influencer (ou d’affecter) les actions des puissants et leurs institutions14 ». L’action n’est jamais conçue comme la caractéristique d’un individu, mais comme le pouvoir d’un groupe social donné exprimé au travers de l’action collective. Le sujet de l’action est toujours, pour les opprimés, un sujet collectif car le nombre constitue leur seule ressource15. Celle-ci n’est plus une simple occurrence contingente : elle devient une technique de pouvoir, une approche d’empowerment. Pour reprendre les mots d’Aaron Schutz, « l’action sociale n’est pas simplement un évènement contingent ou spontanée. Au contraire, il y a des manières spécifiques pour générer du pouvoir collectif16 ».

« Le sujet de l’action est toujours un sujet collectif car le nombre constitue la seule ressource. »

Si l’action collective est dépendante de l’organisation afin de pouvoir exprimer les revendications des acteurs de manière constante, l’organisation n’en a pas moins besoin de l’action pour subsister. Bien plus que les questions structurelles, ce qui intéresse Alinsky, c’est l’action qui s’y cache : les problèmes de structure ne sont que secondaires par rapport à ceux de la praxis. Si une démocratie, aussi formellement idéale soit-elle, ne se fonde pas sur une intense participation citoyenne, elle est condamnée à mourir — la forme étant l’expression de son contenu17. L’organisation populaire doit constamment créer les conditions pour que ses membres « deviennent actifs et conscients de leurs potentialités et obligations18 ». Ce point constitue à son sens « le programme populaire ultime19 ». Mettre au premier plan les questions de structure, c’est risquer de rendre l’organisation bureaucratique, de la faire mourir de paralysie20. « Il ne doit jamais être oublié que la structure est non seulement secondaire, mais totalement en relation avec son contenu. La structure ne sera jamais plus qu’une expression de son contenu21 ».

Alinsky fait savoir que les « organisations ont besoin d’action comme les individus ont besoin d’oxygène, l’arrêt d’action mène à la mort de l’organisation via le factionnalisme et l’inaction, au travers de dialogues et conférences qui sont une forme de rigidité mortifère plutôt qu’une forme de vie22 ». Comme il le souligne encore, « les organisations communautaires ne “vivent” que dans l’action, sans action elles ont tendance à se dissoudre23 ». Sans pratique effective, l’organisation communautaire devient une institution de plus, un organisme bureaucratisé qui ne remplit pas sa tâche principale. « L’important devient donc d’activer les gens a agir, à participer : en clair, à développer le pouvoir nécessaire pour effectivement lutter contre le statu quo et le changer24. »

Aliénation, pratique et théorie

La question de la conscientisation occupe à la fois une place secondaire et primordiale dans les textes d’Alinsky. Secondaire, car elle n’est pas au cœur des enjeux de l’organisation ; primordiale, car elle constitue le moyen par lequel les opprimés acquièrent une autonomie idéologique face aux dominants, une conscience propre. Deux questions se posent : la première portant sur le rapport au savoir des dominés et la seconde sur la manière dont les opprimés vont développer une conscience critique.

« L’apathie, la division et la désorganisation civique d’une communauté a pour effet l’aliénation et l’émiettement des savoirs. »

Sur le premier point, Alinsky s’avance dans une tradition (largement mise à l’écart de nos jours) qui s’articule autour du concept d’aliénation. L’apathie, la division et la désorganisation civique d’une communauté a pour effet l’aliénation et l’émiettement des savoirs. Alinsky postule effectivement que les acteurs exploités, lorsqu’ils sont séparés les uns des autres, rentrent dans une spirale négative qui ne leur permet pas de formuler explicitement et consciemment les problèmes et la situation dans laquelle ils se trouvent. L’organisateur réalise son travail de problématisation « sur base de morceaux et de parties d’informations récoltées par l’enquête25 » . Une communauté désorganisée est également une communauté où les savoirs sont des « des ressentiments inarticulés26 », incapable d’atteindre une forme de conscience collective explicite27.

Mais au-delà de la question de l’aliénation s’en pose une autre, celle, justement, de la manière de dépasser ladite aliénation. De par leur caractère collectif, seules l’organisation et l’action vont constituer, on l’a vu, un moyen de lutte sérieux contre cette dernière. Les acteurs peuvent ainsi engager un dialogue les uns avec les autres et, par la même occasion, collectivementavec eux-mêmes, acquérant alors, pas à pas, une conscience et un savoir organisés. Comme l’a remarqué justement le sociologue Dietriech C. Reitzes : « Alinsky croyait que la participation des citoyens dans une organisation communautaire démocratique pouvait servir comme un puissant antidote contre l’aliénation et le désespoir28 ». Le savoir critique ne doit pas être enseigné de façon passive, dans une relation verticale du maître et de l’élève ; le savoir critique ne peut être saisi par les acteurs que par leur propre expérience. Il n’est donc pas question d’assommer les dominés à grands coups de Vérité — une démarche chère à bien des groupuscules radicaux…

« Il n’est donc pas question d’assommer les dominés à grands coups de Vérité — une démarche chère à bien des groupuscules radicaux… »

Dans cette perspective, l’idée très répandue selon laquelle le savoir aurait par lui-même des vertus émancipatrices est pour Alinsky une thèse idéaliste. Pour les dépossédés, le savoir n’est pas quelque chose qui se donne, telle une « leçon » (pour reprendre l’expression de Rancière), mais qui se prend. Le savoir ne peut devenir un « corps agissant », « une force matérielle29 » (pour reprendre, cette fois, l’expression de Marx) que si les dépossédés l’acquièrent via leur praxis collective. Le dévoilement produit par la connaissance ne peut survenir de manière individuelle. Alinsky se montre très proche des thèses de Paulo Freire dans sa pédagogie des opprimés30, où il affirme que « la conscience ne se transforme que dans la praxis, le contexte théorique ne peut pas se réduire à un cercle d’études non engagées31 » et que « cette découverte ne peut être faite à un niveau purement intellectuel, mais doit être liée à l’action32 ». L’une des phrases les plus connues de Freire illustre parfaitement les idées directrices d’Alinsky en la matière : « Personne ne libère autrui, personne ne se libère seul, les hommes se libèrent ensemble33. » Pour Freire comme pour Alinsky, « c’est uniquement dans l’unité de la praxis et de la théorie, de l’action et la réflexion, que nous pouvons dépasser le caractère aliénant du quotidien […]. À vrai dire, dévoiler la réalité sans orientation vers une action politique claire et nette n’a tout simplement pas de sens34. »

Jacques Rancière

Être radical

Que veut donc dire être radical pour Saul Alinsky ? Le vrai radical est celui qui ne se satisfait pas uniquement du discours critique. Déconstruire la parole dominante ne suffit pas pour émanciper la masse de ceux qui ne constituent pas l’oligarchie. Être radical présuppose de ne jamais séparer la théorie de la pratique — unité constituant le fondement réel d’un engagement progressiste. Cela veut également dire travailler avec les dominés et non pour eux. L’enjeu central de la démocratie n’est pas seulement d’ordre économique, mais également politique. Alinsky refuse l’idée que l’on résolve le problème des opprimés à leur place, qu’une élite éclairée prenne des décisions pour les « aider » sans daigner se soucier de leur réelle participation. L’approche louée par Alinsky s’avère indéniablement différente de celle de la gauche classique qui, in fine, n’a jamais totalement fait confiance au « peuple » dont elle parlait pourtant tant.

« Nous apprenons, quand on respecte la dignité du peuple, qu’ils [les dominés] ne peuvent se voir dénier le droit élémentaire de participer pleinement aux solutions de leurs problèmes. […] Aider les gens tout en leur déniant une part significative dans l’action ne contribue en rien à leur émancipation individuelle. Au fond, ce n’est pas donner mais prendre — prendre leur dignité. Dénier l’opportunité de participation, c’est la dénégation de la dignité humaine et de la démocratie. Cela ne marchera pas35 », notait Saul Alinsky. Même les réformes nourries des meilleures intentions, si elles ne considèrent pas la participation des dominés dans leur propre devenir, sont condamnées à l’échec. Être radical ressemble, en ce sens, à la révolution : « un long et pénible chemin36 » qui nécessite un travail difficile sur soi-même. Nous renvoyant, d’une certaine façon, à la fameuse phrase de l’Association Internationale des Travailleurs : « L’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. »

- L’édition française de Rules for Radicals, éditée chez Seuil en 1976 se transforme ainsi mystérieusement en « manuel de l’animateur social », dans une traduction très contestable.[↩]

- Le « community organizing » consiste à organiser des individus ayant en commun d’être discriminés (sur base de leur couleur de peau, de leur origine socio-économique, etc.) afin de développer du pouvoir et d’agir collectivement contre les instances et institutions discriminantes.[↩]

- Hillary Clinton, Mon Histoire, Fayard, 2003, p. 60–61.[↩]

- Ibid., p. 60.[↩]

- Alinsky, Reveille for Radicals, p. 225.[↩]

- Ibid., p. 196.[↩]

- Alinsky cité dans : Betten et Austin, The Roots of Community Organizing, 1917–1939, p. 153.[↩]

- Lukacs, Histoire et conscience de classe, p. 333.[↩]

- Alinsky, Rules for Radicals, p. 127.[↩]

- Ibid., p. 113.[↩][↩]

- Alinsky, Reveille for Radicals, op. cit., p. 218.[↩]

- Dewey cité dans : Ryder, « Community, struggle and democracy ».[↩]

- Alinsky, Rules for Radicals, op. cit., p.79.[↩]

- Aaron Schutz et Marie Sandy, Collective action for social change : An introduction to community organizing, Palgrave Macmillian, 2011, p. 22.[↩]

- Alinsky, « Citizen participation and community organization in planning urban renewal », p. 224.[↩]

- Aaron Schutz, « Key Concepts in community organizing », Sections Repeated from Course, 2007, p. 2.[↩]

- Alinsky, Reveille for Radicals, op.cit., p. 40.[↩]

- Ibid., p.56.[↩]

- Ibid.[↩]

- Ibid., p.194.[↩]

- Ibid., p. 40.[↩]

- Alinsky, Rules for Radicals, op. cit., p. 120.[↩]

- Aaron Schutz, « Key Concepts in community organizing », Sections Repeated from Course, 2007, p. 9.[↩]

- Alinsky, Rules for Radicals, op. cit., p.117.[↩]

- Jr. Robert Bailey, Radicals in Urban Politics : The Alinsky Approach, University of Chicago Press, 1974, p. 77.[↩]

- Alinsky, « Citizen participation and community organization in planning urban renewal », p. 223.[↩]

- Ibid., p. 224.[↩]

- Reitzes et Reitzes, « Alinsky in the 1980s », p. 281.[↩]

- Marx, Karl, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, 1927.[↩]

- Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, Maspero, 1974.[↩]

- Ibid., p. 189.[↩]

- Ibid., p. 44.[↩]

- Freire, Pédagogie des opprimés, p. 44.[↩]

- Ibid., p. 189–190.[↩]

- Alinsky, Rules for Radicals, p.123.[↩]

- Alinsky, 1972.[↩]