Texte paru dans le n° 9 de la revue papier Ballast (juin 2020) | Série « Agriculture paysanne »

Nord-Ouest, département de la Sarthe. Thierry, presque 60 ans, parcourt ses champs — ceux qu’ont cultivés avant lui ses parents. Marie, elle, a 53 ans. Dans le fournil, elle mélange à l’eau, au sel et au levain une farine issue des céréales produites dans les parcelles de leur ferme. Tous deux sont issus du milieu agricole et tous deux ont, dans leur jeunesse, passé plusieurs années loin du travail de la terre. Mais ils y sont revenus, se détachant des pratiques « conventionnelles » familiales au profit d’une agriculture biologique. Rencontre avec ce couple de paysans-boulangers. ☰ Par Roméo Bondon

[lire le troisième volet de notre semaine « Agriculture paysanne »]

Bien souvent, la rencontre de Marie et Thierry est précédée de celle de leur pain. Nombreux sont ceux qui en acquièrent plusieurs kilos sans bien connaître sa provenance exacte. Tout juste peuvent-ils jurer que ce pain-là est « local » et « issu de l’agriculture biologique », comme l’assurent les magasins dans lesquels ils le trouvent. Ils seront peut-être plus diserts une fois la miche tranchée : aspect râblé du petit épeautre, dont la couleur tire sur le jaune et qui sent le miel forestier ; ampleur de la mie aérée du blé ancien, griffures d’une croûte largement entaillée par la grigne1. Derrière cette denrée quotidienne, en son temps fêtée par l’ethnologue libertaire Élie Reclus et pour laquelle l’anarchiste Piotr Kropotkine souhaitait en 1892 lancer un peuple entier à sa conquête, on trouve des paysans et des artisans. S’ils ne citent ces deux figures révoltées, le pain de Thierry et Marie a bien quelque chose de politique.

« Le couple a grandi au sein de leurs fermes familiales respectives, séparée l’une de l’autre d’une poignée de kilomètres. »

Lui va sur ses 59 ans. L’agriculteur exprime ses désaccords sans pincettes mais sait écouter les arguments de son interlocuteur. Le front haut, une profonde fossette au creux du menton, les marques de son visage ne sont pas celles de l’âge. Une paire de lunettes sérieuses le barre en partie. Marie a 53 ans. Timide s’il lui faut parler d’elle, elle se fait intarissable dès lors que vient le moment de débattre. Sous ses boucles épaisses, ses yeux témoignent d’une curiosité alerte. La voir attentive aux paroles des autres convainc de sa sincérité. Le couple a grandi au sein de leurs fermes familiales respectives, séparée l’une de l’autre d’une poignée de kilomètres ; en sont partis puis revenus, pour s’installer dans l’une d’elles voilà vingt-cinq ans.

Sise à l’orée d’un village d’à peine 200 habitants, aux confins de la Sarthe, l’exploitation a bien changé depuis que les grands-parents de Thierry l’ont achetée, presque un siècle auparavant. « On a aujourd’hui le même assureur qu’eux en 1927 », s’amuse-t-il à rappeler. Sa stature et son regard enthousiaste ne trahissent rien de la fatigue qui se fait plus présente à mesure que les années passent — la retraite approche. La réforme gouvernementale en cours, « lamentable » et « amenée de manière scandaleuse », ne le concernera pas, ou bien peu. Marie a pour sa part une dizaine d’années de travail devant elle. Plus prégnants sont les questionnements concernant la suite de l’exploitation. C’est avec deux personnes — quatre désormais, avec les salariés de la boulangerie — que le site fonctionne. À Thierry les travaux des champs, à Marie la confection des pains. Aucun de leurs quatre enfants ne se destine à poursuivre l’œuvre familiale — « Et c’est bien comme ça », s’entend-on répondre si l’on ose la question rebattue de la succession. Trois enfants sur quatre ont d’ailleurs déserté pour des études dans des villes plus ou moins lointaines. Seul l’un des enfants, Hugo, est contraint de rester, en raison de son autisme et du manque de moyens alloués à la prise en charge de son trouble neurobiologique. Trop âgé pour être accueilli dans un centre dédié aux mineurs, il continue cependant de s’y rendre en attendant une place ailleurs. Pudeur partagée, on ne s’étendra pas sur le sujet ; Hugo nous accompagnera une bonne partie de la journée.

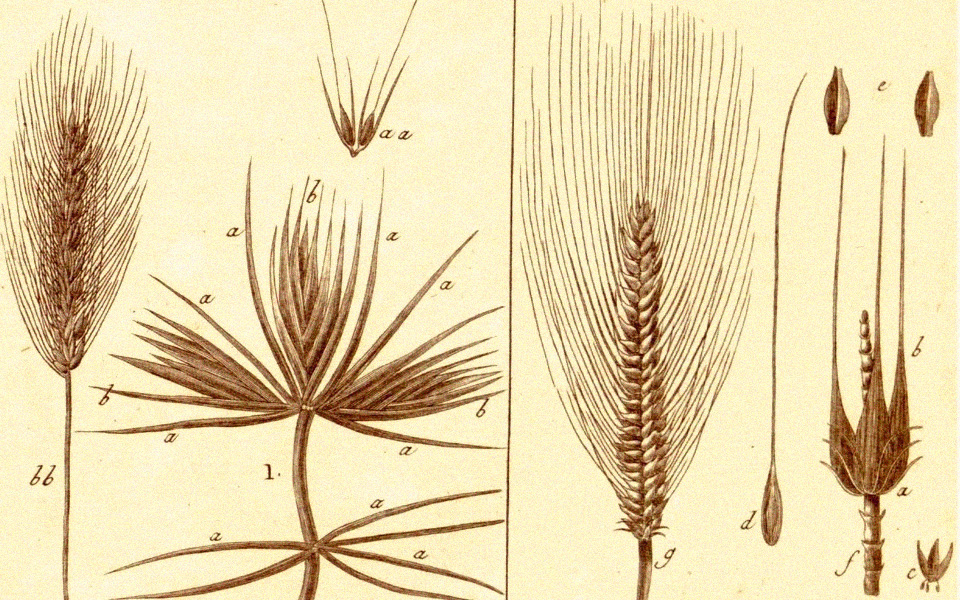

[Élymes et orge]

Trois générations se sont suivies sur la ferme. Lorsqu’il reprend l’exploitation trente ans après les débuts de ses parents, Thierry hérite d’un modèle d’exploitation agronomique intensif en même temps que de la gestion des cultures. Son père, cinquième enfant d’une famille de sept, s’était battu pour obtenir sur ses aînés le droit de travailler là où ses propres parents avaient œuvré. À force d’abnégation, il a repris la ferme au début des années 1960 : « Des vaches, des bœufs, un peu de cochons, de la volaille : la ferme d’antan », résume Thierry. Avec leur époque, ses parents ont basculé dans l’agriculture moderne. À part quelques vaches allaitantes, l’élevage est abandonné, et les 80 hectares de terres, dont la plupart louées au châtelain local, sont vouées aux cultures (blé, maïs, colza : autant de denrées qui sont livrées à la coopérative pour y être transformées en aliments pour le bétail). Suivant les conseils d’amis céréaliers dans « la plaine » — Beauce, Oise, Picardie —, le père de Thierry concrétise la mutation de l’exploitation, engrais et intrants chimiques remplissant leur office. Alors que son fils est sur le point de prendre sa suite, il claironne au village sa réussite : Thierry n’aurait rien d’autre à faire que de poursuivre son œuvre, déjà achevée. C’est pourtant d’une tout autre manière que l’entend le fils.

« Je me suis installé par défi », reconnaît ce dernier. « Je voulais montrer à mon père qu’on pouvait faire autre chose » — et d’ajouter, rieur, « à la Terre entière aussi, évidemment : on est tous un peu cons quand on a 30 ans ». C’est que Thierry n’a pas tout à fait suivi la voie habituellement empruntée par les enfants d’agriculteurs. S’il aide à la ferme dans sa jeunesse, il refuse le lycée agricole, une « horreur » pour l’adolescent d’alors : « Il façonne les jeunes à un âge où il faudrait qu’ils soient avec tout le monde. » Il part suivre des études de biologie à Rennes, puis d’agronomie à Clermont-Ferrand. Son IUT, situé à deux pas de la plaine de la Limagne, — fossé tectonique comblé par des sédiments fertiles —, le mène spontanément vers l’un des leaders européens dans les ventes de semences, Limagrain, qui, comme son nom l’indique, a commencé son activité dans la région. Affecté à Chartres puis à Rennes, il est « malheureusement » déplacé à Alençon pour un poste sur une station de recherche, puis au Mans, dans le service commercial du semencier. « Par facilité », il revient dans le village de ses parents, situé à 15 kilomètres de la ville normande. Si son parcours lui semble, après réflexion, avoir été orienté dès l’enfance vers la poursuite de la gestion de l’exploitation paternelle en raison de son statut de garçon et du poids des traditions, Marie modère son fatalisme. Pour elle, Thierry a toujours eu en tête de reprendre la ferme. C’est ensemble qu’ils s’y installent. Lui a alors 33 ans ; elle, 28.

« Lorsqu’il reprend l’exploitation trente ans après les débuts de ses parents, Thierry hérite d’un modèle d’exploitation agronomique intensif. »

Après deux ou trois années consacrées à poursuivre le modèle qui prévalait alors, ils abandonnent la chimie. La charrue laisse place à des techniques sans labour. C’est en agriculture biologique et selon les principes de la biodynamie2 que Thierry et Marie entendent désormais conduire l’exploitation. La charge de travail s’accroît : « En une journée avec un pulvérisateur et du RoundUp, tu fais le travail d’un mois en bio. » L’efficacité des intrants chimiques semble impressionner Thierry autant que leur toxicité le rebute. Convaincu que l’agriculture biologique suit « le sens de l’Histoire », il peine pourtant à se souvenir de ce qui l’a convaincu. Peut-être n’est-il justement pas question de foi : aux « croyants », nombreux aux débuts du bio, il préfère la rigueur de « scientifiques » à même d’expliquer ce qu’ils défendent. Pas question d’appliquer une formule miracle : il lui faut d’abord comprendre son fonctionnement puis en constater l’effet chez les autres, ou dans ses champs. Aussi fait-il confiance à l’expérience. S’il note les limites de la biodynamie, c’est après s’être frotté aux textes de son fondateur controversé, Rudolf Steiner, et non sans avoir essayé de l’appliquer dans ses cultures durant une dizaine d’années. Sans être « jamais allé trop loin dans le délire », il dit regretter d’avoir abandonné la pratique. Il constate que les vignerons sont de plus en plus nombreux à la mettre en œuvre, plus attentifs que les céréaliers à la qualité de leur production.

Marie est en accord avec ce désir d’expérimentation et le pousse dans cette voie. « Quand t’es jeune, tu vois ça, c’est magnifique, une harmonie » : harmonie qui, note-t-elle, n’est toutefois « pas évidente à mettre en œuvre ». Par ailleurs, s’ils se sont chacun émancipés du monde paysan de leur enfance, ça n’est pas pour le quitter entièrement afin de rejoindre d’autres milieux tout aussi fermés. « On était très branchés par le bio et la biodynamie, ça nous a ouvert un horizon très vaste, mais on ne souhaitait pas se couper des gens qu’on avait connus auparavant. » Pour Thierry, c’est à partir d’aujourd’hui que l’agriculture biologique va devenir vraiment intéressante intellectuellement : peu d’études existaient lorsqu’ils se sont lancés ; l’augmentation des conversions au cahier des charges de cette pratique devrait aller de pair avec la formation de réseaux et le déploiement de recherches scientifiques sur le sujet.

[Seigle et froment]

Une telle métamorphose culturale n’est toutefois pas sans déplaire à son père. Marie se souvient de sa réaction : « Il supportait mal de voir qu’on s’était installés en bio : pour lui, les champs étaient sales. » En effet, à un labour profond est préféré un retournement superficiel ; une herbe quelconque n’est plus considérée par défaut comme mauvaise ; on considère au contraire qu’elle peut s’avérer un utile auxiliaire, ou simplement être une composante du milieu naturel. Si la présence des parents dans l’exploitation s’est atténuée avec le temps, les premières années ont été difficiles. « Thierry avait toujours dit qu’il ne s’installerait pas avec ses parents : mais quand il est revenu, ils ne lui ont pas laissé le choix. » Plutôt que de déménager à une quinzaine de kilomètres comme il était convenu, les jeunes retraités s’installent dans la maison attenante de l’autre côté de la rue. « Je n’ai pas été capable de dire non à mes parents. » Il n’est pas rare de croiser son père sur la ferme, la peau travaillée par les années, un bleu de travail sur le dos. Et Marie de repenser à Au nom de la terre, un film récent qu’elle a vu sur le sujet : « réaliste, juste », — trop même —, il souligne bien selon elle les relations difficiles qui perdurent entre générations d’agriculteurs. Si elle n’a pas eu à subir pareille présence, la ferme familiale a néanmoins fait à ses yeux figure de repoussoir durant longtemps. C’est son frère qui, dans le village voisin, a repris l’exploitation des vaches laitières de leurs parents, qu’il a lui aussi convertie en agriculture biologique. Impensable, pour elle. D’ailleurs, revenir sur une ferme avec Thierry ne répondait en rien à ses rêves de jeunesse.

Enfant « du cru », elle n’a qu’un souhait : quitter l’exploitation de ses parents pour profiter des opportunités d’une ville. Les études lui en fournissent la possibilité : un bac B3 en poche, elle débute une formation en gestion puis se tourne vers les langues étrangères qui, à l’université, la séduisent. La nécessité d’entreprendre des études courtes la conduit vers un BTS secrétariat trilingue, davantage pour la seconde des deux mentions que la première. Elle se remémore avec ironie sa promotion exclusivement féminine, les cours de dactylo et de typo, le brusque changement imposé par la généralisation des ordinateurs… Après une expérience dans une PME, elle rejoint Thierry au Mans, où elle ne parvient pas à trouver d’emploi. C’est à Alençon, non loin du giron familial, qu’elle finit par trouver un poste stable. Tandis que Thierry décide de reprendre la ferme, Marie donne sa démission d’une entreprise qui, quelques mois plus tard, déposera son bilan : plusieurs usines ferment. Au total, près de 3 300 postes seront supprimés dans la région. De cela, les petites villes des alentours — Mamers, Argentan — peinent encore à se remettre. Qui, d’ailleurs, s’en soucie parmi les décideurs nationaux et locaux ? Marie a bien choisi son moment pour quitter l’industrie ; c’est désormais au sein de la ferme qu’elle va chercher à exercer une activité.

« Le couple met un point d’honneur à fonctionner en autonomie, du semis au pain. La meunerie est l’étape intermédiaire entre le champ et le fournil. »

Alors qu’elle affirmait quelques années plus tôt ne vouloir en aucun cas vivre avec un agriculteur et dans une exploitation agricole, c’est bien dans cette situation qu’elle est aujourd’hui. Les conditions ne sont cependant pas les mêmes que celles qu’elle avait connues enfant. « Vu comment mes parents travaillaient avec les vaches laitières, c’était hors de question. Si Thierry avait fait ça, je ne revenais pas à la ferme. » Sa rencontre avec une néo-boulangère la convainc de tenter l’aventure : elle se donne six mois pour se lancer dans la transformation en pain des farines produites sur place. Depuis, la clientèle et les commandes vont croissant d’année en année. Ça n’est pas la passion que Marie invoque pour commenter sa décision : « J’ai choisi un métier ici en fonction de ce qu’on pouvait faire avec les conditions qu’on avait. » L’intérêt est néanmoins patent, et le résultat au rendez-vous. C’est plus de 600 kilos de pain qui sont chaque semaine livrés, ou vendus directement à la ferme. L’organisation est bien rodée : les levains sont préparés la veille, puis la matinée est dédiée aux mélanges et à la pousse des pâtes. Le four, imposant outil plaqué de métal noir, monte en température pendant ce temps, régulièrement alimenté en bois. L’après-midi, les fournées s’enchaînent. Bien que les tâches soient les mêmes d’une semaine à l’autre, chaque jour impose de s’adapter en fonction de « la température, la saison, le temps qu’il fait, la farine » — de routine, il n’est pas question. D’autant que l’embauche de deux salariés implique que des volumes plus conséquents soient écoulés, que de nouveaux produits soient proposés. La pause matinale permet, autour d’un café attendu, que tous les travailleurs se rencontrent.

Julie travaille depuis trois ans avec Marie. Diplômée de géographie, et elle aussi compagne d’un agriculteur en bio, elle s’apprête à passer son CAP. Formée par la quinquagénaire, c’est non sans fierté que celle-ci souligne la passion avec laquelle Julie prend part à l’activité du fournil. À leurs côtés, Benoît, la trentaine, boulanger de formation, a rejoint la ferme depuis l’année précédente. Quelques réflexes acquis en boulangerie traditionnelle ont donné du fil à retordre à Marie. Les farines produites sur place n’ont pas la force et l’équilibre de celles proposées par les meuniers industriels. Mais elles ont l’avantage d’être vivantes, plus digestes et nourrissantes. Marie poursuit : « On ne va peut-être pas faire la même chose que les autres mais ça n’est pas grave, on ne va pas acheter de la farine à côté, ça n’a aucun intérêt. » Le couple met un point d’honneur à fonctionner en autonomie, du semis au pain. La meunerie est l’étape intermédiaire entre le champ et le fournil. C’est dehors, entre les hangars abritant les moulins et celui où est entreposé le grain, que Thierry aborde le sujet.

[Blés anciens]

« De l’humidité partout, de la condensation partout, c’est le temps que je déteste le plus. » Évitant les flaques de boue, Thierry va d’un lieu à l’autre pour préparer ses moutures. Un seau dans une brouette : le transport des céréales est rudimentaire. C’est l’épeautre qui, ce matin, est passé à la brosse à grain avant d’intégrer l’un des trois moulins. Il maugrée contre le plus grand d’entre eux, qui n’est que bricolage. Il faut pour aller de l’un à l’autre en louvoyer entre les sacs de sons et de grains : un joyeux bazar qui désole l’agriculteur. « Je devais faire ça avant Noël… J’espère au moins y parvenir avant la retraite », plaisante-t-il à demi. « C’est ridicule », mais « ça va se faire ». Tandis qu’il nous détaille le fonctionnement des machines, un chien répondant au nom d’Éthique saute joyeusement de tas en tas. Le désordre relatif est pour lui un terrain de jeu.

Thierry montre du doigt un bac empli d’épis colorés et explique avec entrain la dernière culture qu’il a mise en place. Comme un pied de nez au modèle qu’il a abandonné vingt ans plus tôt, Thierry a effectué cette année sa première récolte de maïs, afin de faire « de la semoule pour du pain, ou de la polenta ». Une variété vient du Portugal et donne un épi presque blanc ; l’autre, originaire du Sud-Ouest, un épi rouge foncé. C’est un couple de paysans-boulangers bretons qui les leur a fournies. De même que pour le blé, ce ne sont pas des semences pures qui sont utilisées, mais des « populations » : les premières sont sélectionnées pour être standardisées, là où les secondes le sont pour leur diversité. Fruits d’expérimentations et d’observations empiriques, les « semences paysannes4 » trouvent ici des défenseurs convaincus. « C’est un mouvement génial », commente Thierry. Depuis plus de dix ans, ce sont toutefois les mêmes semences qui sont employées pour le blé, le grand et le petit épeautre… « Je les utilise mais je ne les sélectionne pas, je n’ai pas le temps. » Satisfait de la farine et du pain obtenu avec ses céréales, il ne ressent pas le besoin de pousser plus loin les expérimentations. C’est pourtant un désir sincère d’échange qui se dégage de ses explications. S’il disposait d’un temps suffisant, il s’impliquerait davantage encore dans les groupes formés à l’échelle du département.

« Fruits d’expérimentations et d’observations empiriques, les

semences paysannestrouvent ici des défenseurs convaincus. »

La question syndicale est tout autant problématique. Thierry est administrateur et membre fondateur du groupe des agriculteurs bio de la Sarthe depuis plus de vingt ans. C’est là qu’il a rencontré tous ses amis de la Confédération paysanne, pour laquelle il assure toujours voter aux élections de la Chambre d’agriculture. Cependant, il cotise depuis ses débuts au syndicat majoritaire. Il modère la contradiction : « J’ai toujours cotisé à la FNSEA5 en tant que structure de défense des agriculteurs. » Puis soutient qu’il ne va « jamais aux manifs de la Fédé ». À mesure que l’on avance dans la discussion, il se fait plus dur avec le syndicat chantre de l’agriculture industrielle : « Qu’est-ce qui peut justifier que je cotise encore ? Ça commence à me coûter. » Les conseils délivrés par les services locaux sont bien utiles, mais il pourrait sûrement en bénéficier auprès d’autres groupes. « Il faut forcément avoir des failles », semble-t-il s’excuser.

C’est comme des « guerriers » que le couple considère les agriculteurs conventionnels d’aujourd’hui. Et le plus acharné d’entre eux ne serait autre que la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert — dans la bouche de Thierry, être une guerrière, « ça n’est pas glorieux du tout ». Il l’a vue deux ans plus tôt à une réunion du syndicat, au siège du département, « pour entendre ce qu’elle dit aux agriculteurs quand il n’y a que des agriculteurs dans le public ». Son jugement s’est confirmé : « Elle n’a pas une conscience de citoyenne, mais d’agricultrice au milieu d’agriculteurs, dont elle doit s’assurer qu’ils tirent le plus d’avantages possible de cette société-là. »

[Orge]

À une défense « corporatiste » peu efficace, qu’il déplore également dans d’autres secteurs d’activité (« Les gens de pouvoir sont à l’abri, les petits se battent entre eux, c’est confortable »), Thierry oppose « l’intérêt général ». La posture défensive de la FNSEA, soutenue par le gouvernement ? Le discours en vogue sur l’« agribashing » ? Thierry tranche : « Ces agriculteurs n’ont qu’à se confronter aux autres et essayer de comprendre, plutôt que de se braquer. » Le conflit actuel entre un public de plus en plus acquis à l’agriculture biologique et des agriculteurs peu enclins à modifier leurs pratiques serait le résultat de la mainmise des céréaliers du Bassin parisien, grands bénéficiaires des politiques agricoles depuis les années 1960, sur les instances fédérales et publiques. Ce sont eux les mieux représentés auprès du ministère de l’Agriculture et les grands bénéficiaires des subventions de l’Union européenne qui, par sa Politique agricole commune6 soutient les revenus de nombreux agriculteurs. Pourtant, le syndicat majoritaire ne séduit plus la totalité de ses adhérents. Comme Thierry, beaucoup d’agriculteurs alentour ont cessé de cotiser à la FNSEA tout en continuant de voter pour lui aux élections. Mais c’est selon lui davantage par individualisme que par fidélité qu’il en est ainsi : les services proposés par le syndicat restent attrayants. À cela s’ajoute le poids de la tradition. Jusqu’il y a peu, la Confédération paysanne, principal syndicat d’opposition, avait une image « anticléricale, bouffeuse de curés », peu acceptée dans des campagnes sous influence catholique. Si, depuis une trentaine d’années, la religion a disparu des enjeux syndicaux, l’inertie fait son travail de sape : les intérêts des grands propriétaires continuent de primer sur ceux des plus petits exploitants.

Le militantisme, la réorganisation de la ferme et le partage d’expériences se heurtent au même obstacle : le manque de temps et de capacité financière. D’idées, Thierry et Marie ne sont pas à court. Tout en restant fidèles à celles qui depuis le début les animent, ils sont ouverts à toute idée nouvelle. Mais leur éloignement géographique est pour eux une réelle contrainte. S’associer, monter un GAEC7 comme beaucoup d’agriculteurs engagés dans l’agriculture biologique, cela leur plairait, mais aucune opportunité ne s’est présentée. « Dans une ferme, tu peux très vite être enfermé et seul », tient à préciser Marie. « Il n’y a jamais de sécurité », ajoute Thierry : les expérimentations s’évaluent d’une saison à l’autre et ne sont pas toujours concluantes ; de la réussite des cultures dépend en bout de chaîne la vente du pain. Les 100 hectares exploités assurent une production suffisante, mais les aléas climatiques rendent certaines années difficiles. « On n’a pas gagné autant d’argent que les autres. Si on est très contents de notre choix, c’est parfois dur… » Et l’agriculteur d’ajouter : « On a suivi nos idées mais on ne s’est jamais coupés des autres. »

« Les autres », ce sont les amis de longue date et tous ceux rencontrés depuis, dont les décisions n’ont pas été les mêmes et dont les vies sont parfois radicalement différentes. Si les opinions divergent souvent des leurs, le couple ne s’imagine pas couper les ponts pour pareille raison — Thierry citant Brassens à l’appui. C’est d’ailleurs cette fidélité dans les relations qui fait la fierté de l’agriculteur, autant que toute réussite objective de la ferme. Il n’est pas rare que la mention d’un ancien collègue, d’un proche depuis l’enfance ou d’une connaissance récemment revue ponctue une phrase. « Poreux aux autres », comme ils se définissent tous deux, le tandem n’hésite pas à prendre le temps nécessaire pour passer de l’écoute au partage. Les miches données avant de se quitter ne font que le confirmer.

Illustration de vignette : Ben Lamare

- Entailles faites sur la pâte avant d’enfourner le pain, destinées à faciliter la cuisson et à contrôler les aspérités de la croûte.[↩]

- L’agriculture biodynamique est une démarche spirituelle et agronomique cherchant à réduire les intrants chimiques par le biais d’une approche globalisante du vivant. Fondée par Rudolf Steiner, créateur d’un courant empreint d’une vision ésotérique qu’il nomme anthroposophie, la biodynamie n’a pas de réelles assises scientifiques reconnues.[↩]

- Auquel a succédé en 1995 le bac ES.[↩]

- Voir Notre pain est politique, éditions de la Dernière Lettre, 2019.[↩]

- La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), créée en 1946, est le syndicat majoritaire des professions agricoles. Il défend une vision productiviste et intensive de l’agriculture, a été et reste acteur des politiques de modernisation de l’agriculture menées par l’État français.[↩]

- La PAC est une politique mise en place à l’échelle de l’Union européenne, entrée en vigueur en 1962. Elle s’appuie sur deux piliers : le soutien du marché, des prix et des revenus agricoles ; le développement rural. Les aides délivrées aux agriculteurs pour leur garantir un revenu sont proportionnelles à la surface cultivable, et favorisent ainsi les grandes exploitations.[↩]

- Groupe agricole d’exploitation en commun.[↩]