Texte inédit pour le site de Ballast

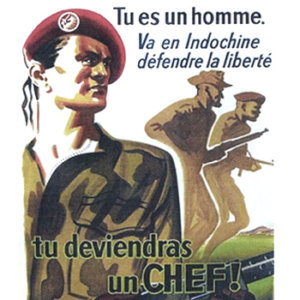

Qui furent ces militaires français, oubliés des récits officiels, qui rallièrent les rangs viêtnamiens ? Ils servaient un drapeau qui desservaient à leurs yeux les idéaux qu’il prétendait porter : ils prirent donc le parti de leur « ennemi » – ces hommes et ces femmes qui, comme la France libre et maquisarde quelques années auparavant, combattaient pour l’indépendance de leur pays. Trahir par fidélité, en somme.

Jules Ferry, républicain de gauche et père de l’instruction gratuite et obligatoire, vient d’être élu président du Conseil. Celui que l’on surnomme le « Tonkinois » augmente les effectifs des contingents coloniaux et poursuit la politique expansionniste du Second Empire : le port de Huê, capitale du Viêt Nam impérial, s’apprête à être bombardé. L’écrivain Pierre Loti, réputé pour ses récits de voyage exotiques, se trouve à bord d’un croiseur, payé par un périodique à succès, Le Figaro. Il livrera trois récits en tout point éloquents. « Les obus ont allumé un second incendie, celui-ci magnifique : village, pagode, tout brûle avec d’immenses flammes rouges et des tourbillons de fumée. » La plume est lyrique ; Loti peint l’enfer en esthète. Les mots ont l’art de fleurir la mort — le sang ne sent plus rien sous la plume du poète. L’artillerie pilonne autour de lui et il fait chaud. Chaud à crever. Le drapeau tricolore est hissé en lieu et place du pavillon jaune. Aucune perte à déplorer dans les rangs français. « C’est fini ; toute la rive nord est prise, balayée, brûlée. En somme, une matinée, heureuse et glorieuse, admirablement conduite. » Trois jours plus tard ; nouveau débarquement. Les Asiatiques font face aux envahisseurs, « tapis comme des rats sournois […] coiffés d’abat-jour blanc ». Corps à corps et flammes. Loti contemple les habitations embrasées : le feu miroite « d’un rouge extraordinaire ».

« La plume est lyrique ; Loti peint l’enfer en esthète. Les mots ont l’art de fleurir la mort — le sang ne sent plus rien sous la plume du poète. »

Les villages tombent un à un sous les fusils des envahisseurs. Loti s’en étonne même : « Comme tout allait vite et bien, comme tout ce pays flambait. On n’avait plus conscience de rien, et tous les sentiments s’absorbaient dans cette étonnante fièvre de détruire. […] Et puis, quand on arrive avec une petite poignée d’hommes pour imposer sa loi à tout un pays immense, l’entreprise est si aventureuse qu’il faut jeter beaucoup de terreur ». Des corps se tordent et crient à même le sol. D’autres fuient aussi vite qu’ils le peuvent. « Le mouvement français s’était opéré avec une précision et un bonheur surprenants ; la défaite du roi d’Annam était achevée. » Les soldats dînent gaîment sur les cendres. Des mouches butinent les charognes. On demande du riz et des poulets ; les hommes aux yeux bridés s’exécutent. « Merveilleux petits domestiques », s’émeut le journaliste. Les prisonniers jettent les corps dans des fosses communes. Deux ans plus tard, en 1885, ledit Ferry louera à la Chambre des députés le « côté humanitaire et civilisateur » des conquêtes coloniales.

De la conquête à la lutte pour l’indépendance

La puissance impériale aura raison de la résistance indigène : la « pacification » du Viêt Nam va durer un peu plus d’une décennie, charriant massacres, exécutions, pillages et incendies de palais et de bibliothèques. La région passe sous protectorat français. L’indépendantisme viêtnamien irrigue en secret les sous-sol du pays avant d’éclater au grand jour, au détour des années 1930 : le Parti national viêtnamien s’insurge, les armes à la main, contre l’occupant étranger. Le mouvement est réprimé séance tenante : mutins mis à mort, habitats bombardés, déportations… Le communisme s’implante en Asie et le jeune parti, fondé par celui que l’on ne nomme pas encore Hô Chi Minh, fédère les luttes en prenant soin d’articuler les aspirations sociales, patriotiques et révolutionnaires du peuple. Des Soviets viêtnamiens sont créés et les autorités hexagonales s’appliquent à écraser la contestation. La ligne du Parti ? Leur programme, en dix points, fait savoir qu’il vise à « renverser l’impérialisme français » ainsi que la bourgeoisie locale, à obtenir l’indépendance de l’Indochine, à placer les banques sous le contrôle des travailleurs, à distribuer les terres, à limiter la journée de travail à huit heures, à instaurer l’égalité entre les sexes et à instruire l’ensemble du peuple.

Hô Chi Minh

L’Histoire se plaît à ressasser ses ombres : la France et l’Allemagne s’écorchent au front. Pétain régente la première et Hô Chi Minh, dans un poème composé au mois de juillet 1942, tance ce « maréchal trop vieux » et traître aux siens qui avance « tête baissée devant les Allemands ». Le général Giap, futur vainqueur de Diên Biên Phu, se souviendra : « C’est durant cette période qu’a mûri progressivement l’idée de la création d’un vaste Front national pour la reconquête de l’indépendance. Cette idée a été clairement exprimée, pour la première fois, par l’Oncle Hô lui-même1. » La France est libérée et le Japon rend l’âme à l’uranium. L’empereur viêtnamien Bao Dai abdique et Hô Chi Minh s’empare, à la tête du Viêt Minh, du pouvoir puis du pays, alors sous le joug provisoire des Japonais : le 2 septembre 1945, les communistes proclament l’indépendance de la République démocratique du Viêt Nam.

« La France est libérée et le Japon rend l’âme à l’uranium. L’empereur Bao Dai abdique et Hô Chi Minh s’empare, à la tête du Viêt Minh, du pouvoir puis du pays. »

La France, qui n’entend pas perdre l’Indochine, met un terme aux négociations et bombarde le port de Haiphong : « Pour nous, ce fut le pas décisif. […] Le bombardement de Haiphong, en novembre 1946, nous a fait comprendre que chaque compromis incitait les Français à en demander toujours plus. […] Croyaient-ils vraiment que nous allions docilement courber l’échine et leur livrer notre capitale ? », racontera le général Giap, des années plus tard. La guerre éclate. Le gouvernement d’Hô Chi Minh prend le maquis ; la France, à peine sortie de l’occupation allemande, envoie ses troupes sur place…

Déserter : pour qui, pour quoi ?

Ces soldats n’ont pas trente ans et tous savent ce qu’il en coûte de vivre sous domination étrangère. Certains d’entre eux furent même résistants — ou eurent, parmi leurs proches, des combattants qui risquèrent leur vie pour libérer leur pays de la tutelle allemande. Claude Collin, dans son ouvrage De la Résistance à la guerre d’Indochine, se penchera sur le sort de ces jeunes recrues : « Ils se retrouvent coincés dans une insoluble contradiction entre, d’une part, la croyance en la mission civilisatrice de la France – héritée de l’enseignement de l’école républicaine – ainsi que la fidélité au gouvernement français issu de la Résistance et, d’autre part, l’émotion suscitée par le constat de la situation dans laquelle vivent effectivement les populations colonisées, situation qui suscite de légitimes revendications et justifient, au moins partiellement, le désir d’émancipation qu’exprime le Viêt Minh. »

« Trahir par fidélité ? L’idée n’effleure point ceux qui marchent au pas. Passer d’un camp à l’autre n’assure qu’un seul destin, celui des ombrages et des oublis. »

Trahir par fidélité ? L’idée n’effleure point ceux qui marchent au pas. Plusieurs vont pourtant franchir la ligne. Passer de l’autre côté. Rejoindre ceux qu’ils étaient venus combattre. Nul ne déserte la fleur au fusil : difficile de tourner le dos aux « siens » sans souffrance. Acte irréversible et, souvent, impardonnable aux regards de ceux à qui l’on fausse compagnie. Un transfuge devient un orphelin : il quitte une famille pour une autre qui ne l’acceptera jamais totalement. Passer d’un camp à l’autre n’assure qu’un seul destin, celui des ombrages et des oublis. Qui furent donc ces hommes ? En 1973, avec l’ouvrage Les soldats blancs de Hô Chi Minh, Jacques Doyon s’intéressera de près à ces déserteurs que le Viêt Minh désigna sous le nom de « ralliés », tenant à mettre en évidence la singularité de chacune de ces trajectoires. Bourlingueurs ou militants ? Mauvais coucheurs ou doux rêveurs ?

Un rallié

Bien que difficile à recenser, l’historien Alain Ruscio évaluera le nombre des ralliements idéologiques à une centaine. Henri Azeau évoquera quant à lui 288 déserteurs français (ainsi que 388 Nord-Africains, 78 Africains et plus d’un millier de légionnaires étrangers). Parmi eux, bien sûr, des aventuriers en mal d’exploits et des militaires en fuite, inculpés par l’armée française pour crimes ou larcins… Mais aussi, et ceux-là retiennent plus particulièrement notre attention, des individus qui, pour des motifs d’ordre éthique, ne purent consentir à devenir ce que l’on escomptait d’eux — éthique personnelle ou politique (Marx l’assura en son temps : un peuple qui en opprime un autre ne peut se prétendre libre). Doyon estimera que la majorité des ralliés étaient d’extraction ouvrière. La morale, pour ces hommes, enjambait les cadastres : on est homme avant d’être sujet ou citoyen. Les ralliés s’effaceront face à la postérité. Seuls les noms de quelques uns nous parviendront : ils s’appelaient Riton, Clavier, Boris ou bien Ribera — un pseudonyme ou un prénom, parfois. Les récits officiels et les nostalgies nationales ne les convieront pas à leur table.

Riton

« Il assume ouvertement son geste et compose un tract pour enjoindre ses anciens camarades à rejoindre la lutte indépendantiste. »

L’homme est calme, serein. Les maquisards accueillent chaleureusement celui qui, sur-le-champ, se présente comme un militant communiste favorable à la révolution viêtnamienne. On lui fait savoir que d’autres Européens se trouvent non loin de là — parmi eux, quelques légionnaires allemands antifascistes et des vétérans des Brigades internationales. Bientôt, dans un village, il prendra la parole en public et dénoncera les iniquités du système colonial. Applaudissements et acclamations. Riton assume ouvertement son geste et va jusqu’à composer un tract, signé de son propre nom, pour enjoindre ses anciens camarades à rejoindre la lutte indépendantiste. Fils de mineur et ouvrier pâtissier, le déserteur est un ancien FTP et soldat français dans la 1ère armée. Le travail fit défaut à la Libération : il s’engagea, comme tant d’autres, dans le corps expéditionnaire pour y gagner son pain. « Mission d’encadrement » au Viêt Nam, lui avait-on dit. Soit. Tentons. Verra bien… Et Riton de réaliser, une fois sur place, qu’il s’agissait en réalité d’une mission de « pacification ». Il lui fallut un an pour rompre avec l’armée qui l’avait envoyé ici et s’enfoncer dans les maquis indochinois…

Affecté au régiment 306, Riton s’empare d’armes pour alimenter la guérilla, rédige des tracts, s’adresse aux troupes coloniales muni d’un porte-voix et participe à l’attaque de convois ou de postes. Le voilà soldat pour la cause indépendantiste. Nuits passées chez l’habitant et repas partagés en commun. Riton mesure, de village en village, l’enthousiasme que le Viêt Minh suscite au sein du petit peuple. Le quotidien n’est, on l’imagine, pas sans difficultés : Riton marche nus pieds et les Européens tolèrent parfois difficilement les aléas alimentaires et sanitaires inhérents à la clandestinité asiatique. Mais « l’honneur d’un ancien résistant français face à cette guerre », consigne-t-il dans une brochure, est d’embrasser une cause juste, quoi qu’il puisse en coûter.

Albert Clavier

« Pour organiser la lutte, le Viêt Minh vit en partie sous terre, dans des galeries creusées pour l’occasion. »

Le ciel est noir. Une colonne chemine à travers les rizières. Clavier vient d’abandonner son poste de soldat durant l’attaque du convoi dans lequel il se trouvait. Une décision difficile prise en amont, avec l’aide d’un ami viêtnamien, Bat, professeur le jour et résistant celui-ci tombé. Il avance le ventre serré. On ne l’appelle pas encore par son nom de rallié, Ngo-An (« le pacifique »). « Camarade ! Ce mot me fait chaud au cœur. Il y avait bien longtemps que je ne l’avais pas entendu et il vient aujourd’hui de la bouche d’un homme qui devrait être mon ennemi. » La marche sera longue. Pour organiser la lutte, le Viêt Minh vit en partie sous terre, dans des galeries creusées pour l’occasion. Ses hommes en sortent la nuit pour attaquer les postes ennemis. Clavier y dort, sur une natte, après s’est nourri d’une boule de riz. Le jour suivant, il découvre des villages bombardés. Paillotes en cendres, cadavres au sol. L’aviation française vient de passer. « Je suis honteux de voir se reproduire ici ce que les nazis ont fait dans le Vercors. »

Albert Clavier en 2010, par Maxence Emery

C’est de là dont il vient justement, Clavier, le Vercors. Né dans un petit village de la région, fils d’une famille sans-le-sou et frère d’un résistant communiste déporté à Buchenwald. Engagé dans « la coloniale », comme dit l’usage, pour changer d’air, voir du pays. Il vit et en revint : impossible pour lui de participer plus longtemps aux exactions impérialistes. « Je ne veux pas me résigner à combattre dans une armée au service d’une doctrine coloniale, qui réprime dans le sang la lutte d’un peuple pour son indépendance, pour sa liberté. Ma conscience, mon idéal de justice m’interdisent d’accepter l’horreur de cette guerre, les atrocités qui y sont commises. Non ! je ne suis pas un traître, je ne trahis pas mon pays, ma patrie. Je l’aime et je suis fidèle à ses idéaux, Liberté, Égalité, Fraternité, en soutenant la lutte de libération d’un peuple », écrira-t-il dans ses mémoires, De l’Indochine coloniale au Vietnam libre.

« Né dans un petit village de la région, fils d’une famille sans-le-sous et frère d’un résistant communiste déporté à Buchenwald. »

Clavier fait sitôt savoir au Viêt Minh qu’il ne veut pas porter les armes contre les soldats de son pays — demande entièrement comprise et acceptée. On l’affectera à plusieurs postes : inciter, par porte-voix, les membres du corps expéditionnaire à déserter ; rédacteur-speaker à la radio nationale ; responsable d’un camp de déserteurs. Il confectionnera également quelques maquettes des postes français afin que les maquisards puissent préparer au mieux leurs attaques. Hô Chi Minh, qu’il rencontrera à la Libération, lui adressera un télégramme pour le remercier de sa « contribution » à l’effort national. Une femme, Oanh, lui donnera deux enfants métis : France et Maurice. Albert Clavier participera à la reconstruction de son pays d’adoption puis deviendra journaliste, avant de le quitter, dans les années 1960, inquiet des dérives pour le moins autoritaires et sectaires du parti unique.

Michel King

« Ici, tout le monde avance dans la même barque, coude à coude, à égalité. Du simple troufion à Hô Chi Minh en personne. »

Il a face à lui un Français, comme lui. Un soldat passé à l’ennemi, comme lui — Chabert, de son patronyme. Un ouvrier fait prisonnier et, depuis, sincèrement rallié au Viêt Minh. King ne vient pas du même milieu : il est un rejeton de la petite-bourgeoisie, tendance Barrès et Croix-de-feu. « Si tu es sincère avec les Viêtnamiens, ils le comprendront et t’accepteront. […] Cette confiance, à toi de la gagner ! Mais la vie n’est pas facile, au Viêt Nam libre ! Il faut te contenter de cinq bols de riz par jour et de trois cents grammes de buffle par semaine, les beaux jours ! », prévient Chabert (qui sera nationalisé viêtnamien et confiera avoir agi par « amour de l’humanité » et « de la liberté »). King en a vu d’autres : il se retrouva tour à tour dans la Légion, sur le front italien et en Afrique du Nord, à la libération de la France. Chabert poursuit : ici, tout le monde avance dans la même barque, coude à coude, à égalité. Du simple troufion à Hô Chi Minh en personne, « la lutte se fait dans la pauvreté ». Michel King deviendra un soldat de l’armée populaire du général Giap — régiment 42. « Je voulais combattre, j’aurais fait n’importe quoi pour les Viêtnamiens, je croyais en cette guerre, et je serais mort pour eux », confiera un jour celui qui vit l’un de ses frères, fût-il d’un autre sang, se consumer sous le napalm de son pays natal.

Le Général Giap

Boris

Ce fut sans zèle ni passion qu’il avait pris, en France, sa carte au Parti — ce parti qui, le temps de la guerre, restera pour le moins équivoque quant à l’attitude que ses militants auront à adopter… Boris préfère la poésie à la politique et, du haut de ses vingt-deux ans, se retrouve à fumer de l’opium dans les salles sombres de Saigon. S’il noue quelques contacts avec les cercles marxistes francophones de la région, c’est au moment de recevoir sa convocation militaire qu’il décide de prendre le maquis. Goût du frisson, de l’inconnu ? Il se peut. Le Viêt Minh fascine le jeune homme. Il aimerait pénétrer l’âme de ce pays que l’on ne peut connaître paré d’un uniforme d’occupant. Ce simple professeur, originaire de Saint-Étienne, devient dès lors déserteur aux yeux des autorités militaires. Les Viêtnamiens qui le réceptionnent lors de sa fuite lui offrent des cigarettes, une bière et un bol de riz — assez pour juguler l’anxiété. On le chargera d’assurer la propagande sur les ondes radiophoniques, de rédiger des synthèses d’après l’examen quotidien de la presse francophone et de conseiller les rédacteurs de tracts.

Robert Vignon

« Mitrailleuse Sten et fanion rouge : Vignon n’a pas vingt ans mais il sait ce qu’il ne veut pas. »

Des Viêtnamiens l’entourent puis le désarment. Il les suit. Un homme va l’interroger, durant trois quarts d’heure et dans un français parfait, puis lui expliquer qu’un camarade l’accompagnera dans son quotidien afin d’apprendre la langue et les us de ce pays dont il ignore encore tout — voilà seulement dix-sept jours que ce Savoyard, 2e classe de la compagnie coloniale de garnison à Hanoi, a posé pied en Asie. Profession ? Ajusteur-mécanicien — docker, parfois. Opinions politiques ? Communiste. Conscient de sa classe et de ce qu’elle porte. Il fit ses premiers pas dans la résistance, dans les Groupes francs de Savoie, après avoir refusé de trimer en Allemagne. Mitrailleuse Sten et fanion rouge : Vignon n’a pas vingt ans mais il sait ce qu’il ne veut pas. L’internationalisme ? Il ne l’apprit pas dans les pages d’un livre mais dans celles de la vie, dans ses flancs et sa chaleur : un compagnon espagnol, maquisard lui aussi, courut droit vers l’ennemi nazi, une grenade dans chaque main. Mort pour une patrie qui n’était pas la sienne. La mémoire donne des devoirs.

Vignon explique à son interlocuteur que son geste, sa désertion, s’avère éminemment politique. Que les Viêtnamiens sont « des frères socialistes » et qu’ils participent à la même œuvre : celle du combat international pour la révolution prolétarienne mondiale. Rien moins. « J’ai pris ma décision seul, dira Vignon, en dehors de toute directive, car la désertion me paraissait l’unique moyen de m’en sortir moralement. » Il découvrira, en marchant, les paysans de la péninsule. Vignon fondera un petit journal puis s’occupera de la gestion de camps de prisonniers français. La tâche sera rude : les détenus, éreintés, affamés et fourbus, renâcleront, on l’imagine, à suivre les cours de « rééducation » marxiste-léniniste…

Hanoi, 1979, par Alain Ruscio

Ribera

Capitaine d’artillerie, ancien de la guerre d’Espagne puis FTP dans l’exil. Présent à Paris, dans le XVIIe arrondissement, quand la capitale levait des barricades face à l’Allemagne défaite. Son chef de bataillon a su qu’il donnait des informations à l’ennemi — ses jours semblaient se compter sur les doigts de la main qu’il avait tendue aux « Viets » : mieux valait déserter, couvert par les cris et les coups de feu, au cours d’une embuscade. Ribera est intégré au dich vân : l’action psychologique. Il rédige des tracts qu’il signe de son nom : « Vous ne pouvez pas continuer à vous dégrader en combattant contre un peuple qui lutte pour son indépendance. Il ne vous reste plus qu’à déserter ou mourir. Ralliez les rangs de l’armée populaire viêtnamienne : montrez-vous, sans armes, seul, et vous serez bien accueilli. » Il supervisera ensuite des camps, composés d’étrangers de tous les pays, ou presque. Bien des années plus tard, il confiera, non sans amertume, qu’on le relégua « dans les poubelles de l’Histoire ».

*

La guerre d’Indochine prendra fin en 1954, peu de temps après la victoire viêtnamienne de Diên Biên Phu. Elle laissera derrière elle un demi-million de morts, civils et militaires confondus. Les ralliés seront amnistiés par l’État français en 1966 — les Nord-Américains s’échineront alors, le temps d’une décennie, à ravager plus encore un pays déjà exsangue.

- Une vie, Les Indes savantes, 2010.[↩]