Voilà que Frida Kahlo décore des sacs à main, inspire des couturiers et colore des tasses à thé : triste sort. « Je ne peux plus supporter ces maudits intellectuels

de mes deux. C’est vraiment au-dessus de mes forces. Je préférerais m’assoir par terre pour vendre des tortillas sur le marché de Tolúca plutôt que de devoir m’associer à ces putains d’artistes

parisiens », jurait-elle. L’auteure du présent texte l’a prise au mot en arpentant les ruelles de son pays natal plutôt que les galeries de nos musées, ceci afin de tenter de retrouver un peu de la peintre, de sa vie et de ses toiles, de Mexico à l’isthme de Tehuantepec, lieu où les femmes revêtent encore les tenues que Kahlo donnait à découvrir dans ses œuvres. ☰ Par Maya Mihindou

« Rivera entraîna dans sa ronde la jeune Frida Kahlo, métisse allemande par son père, qui prétendait être née l’année de la Révolution. »

C’est en 1928 que Diego Rivera et Frida Kahlo se rencontrèrent, dans une effervescence politique et intellectuelle encore imprégnée des idéaux révolutionnaires et du désir de se délier des tentacules artistiques et culturelles de l’Europe — influence principale, jusqu’alors, de la nation. Diego, porte-drapeau du mouvement muraliste et de la mexicanidad, connu internationalement pour son verbe tonitruant, ses parjures au Parti et son pistolet en poche, toujours prêt à débattre ; Diego, qui hissa l’art précolombien et l’Indienne zapotèque au rang de patrimoine et d’œuvre d’art, qui dessina, intarissable, la lutte des classes dans la mémoire métissée du Mexique. Celui que l’on qualifiait d’ogre fut tour à tour mentor, président du Parti communiste local (non sans quelques coups d’éclat) puis trotskyste de confort. Il entraîna dans sa ronde la jeune Frida Kahlo, métisse allemande par son père, qui prétendait être née l’année de la Révolution — un mètre cinquante à peine, de vingt ans sa cadette.

Frondeuse, déjà, elle était venue à lui déterminée et prête à suivre les pas du peintre qu’elle admirait. Une Frida tour à tour pitre et pirate, boitant depuis l’enfance, osant le pantalon pour mieux planquer des os malingres. Des mois de convalescence avaient achevé en elle toute ingénuité mais affirmé un fort esprit de dérision. Elle s’était mise à peindre. Diego figea Frida sur l’une de ses fresques, chemise rouge et fusil en main. Ils s’aimèrent. Et la liberté qu’arrachait constamment ce mari hors-norme força son audace et renforça une vie d’épreuves et de solitude — elle poussa toujours plus loin la provocation et ses propres limites. À l’intérieur d’une urne ayant la forme d’un crapaud, à Coyoacán, les cendres de la peintre reposent à présent dans la maison bleue qui l’a vue naître. À Mexico, certains osent dire, encore, que Frida Kahlo ne serait qu’une autre création de Diego Rivera, tout droit sortie du ventre de son époux.

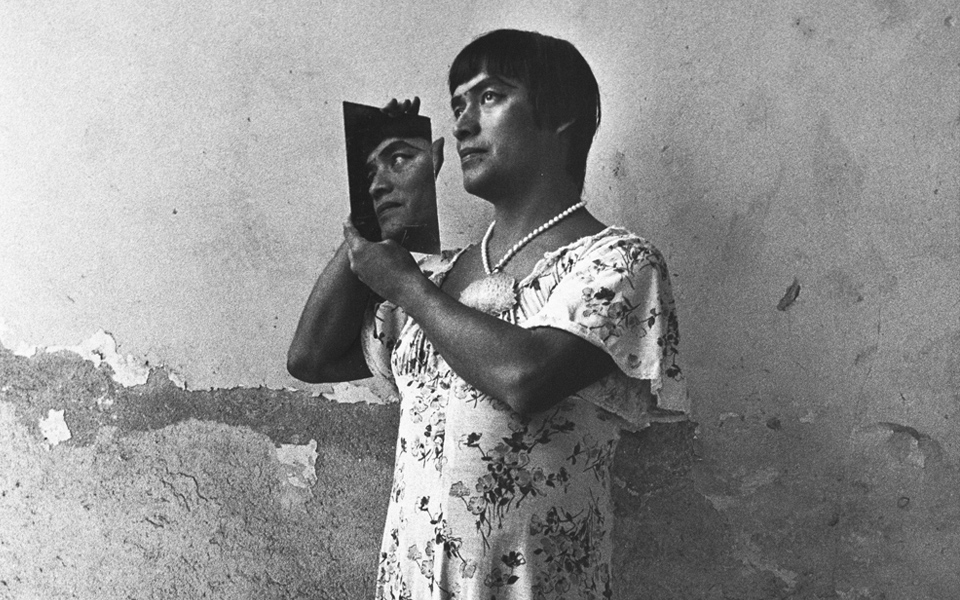

Graciela Iturbide, Juchitan de Las Mujeres 1979-1989

Frida Kahlo de Coyoacán des coyotes

Art & Révolution. Révolution & Art… On se souvient du manifeste « Pour un art révolutionnaire indépendant », paru en 1938 : signé par André Breton et Diego Rivera, mais composé aux côtés de Trotsky lors de leurs réunions dans la maison familiale des Kahlo. L’art, avançait le texte, devrait viser la « reconstruction complète et radicale de la société » tout en « se rassembl[ant] pour la lutte contre les persécutions réactionnaires ». Durant toutes ces années, Frida Kahlo n’avait cessé de peindre, élaborant au fil de ses toiles son propre alphabet visuel, puisant spontanément dans l’iconographie populaire (notamment dans la tradition des ex-voto) autant que dans cet inconscient tant prisé par le surréalisme européen (mouvement qu’elle regardait toutefois avec scepticisme), tordant les représentations des religions abrahamiques. Frida Kahlo fit une célébration de ses différents masques, des langages multiples qui forment la perception humaine. À sa mesure, elle fut solidaire d’un pays en pleine prise de conscience de l’histoire des vaincus. « Je n’ai jamais peint de rêves. Je peins ma réalité. »

« Il n’y a que des hommes pour s’imaginer investis du droit d’élire et de proclamer les génies. On imagine mal monde moins machiste que celui-là. »

Il n’y a que des hommes pour s’imaginer investis du droit d’élire et de proclamer les génies. On imagine mal monde moins machiste que celui-là. Frida Kahlo jeta ses peintures dans le siècle et martela : tous les motifs de la grande Histoire ne sont qu’une version dupliquée, à large échelle, de la guerre intérieure qui entaille l’homme solitaire. Handicapée, régulièrement alitée, souvent peignit-elle avec un miroir au-dessus de son lit, faisant de son reflet un théâtre. Le sang qu’elle versait dans ses toiles n’avait rien du romantisme ni de la grandiloquence guerrière propre à l’époque : il était celui des femmes, souvent indigènes, celui des menstruations, des blessures et des fœtus avortés. Les féministes des années 1970 — songeons à Gloria Orenstein, dans un article du Feminist Art Journal — n’ont pas manqué pas de voir en elle une artiste d’avant-garde : sa peinture sortait les femmes du regard idéalisé par des générations de peintres, passant outre les tabous associés au corps féminin.

À 17 ans, Frida est une jeune fille indépendante, déjà très théâtrale. Elle claudique depuis l’enfance. Le regard des autres lui importe. Son père photographe, dont elle a suivi le travail, lui a donné le goût du portrait et de l’autoportrait. Elle n’hésite pas à s’habiller en homme, jouant de l’ambiguïté bien connue de son visage. À la Preparatoria de Mexico, elle vit une aventure avec la bibliothécaire de son établissement. Elle est membre de l’élite intellectuelle et philosophique de son école (les cachuchas) lorsqu’elle est arrachée à cette effervescence collective : l’accident de tramway qui la mutile à de multiples endroits, en 1925, la contraint à rester couchée l’année suivante, en proie à des opérations et des expériences sur sa colonne vertébrale qu’elle subira tout au long de sa vie. Une année charnière au cours de laquelle elle doit affronter sa carcasse entre les quatre murs de sa chambre ; ses camarades et son fiancé s’éloignent. Réclusion douloureuse. Trop lucide pour son âge, il lui est impossible de partager l’amas de douleurs et d’angoisses qui écrasent les journées de cette année à l’horizontal.

Graciela Iturbide, Juchitan de Las Mujeres 1979-1989

Le drame n’a pas eu raison de son énergie : la voici qui entame, seule, une conversation picturale. Elle se lance dans le portrait, dessine ce qui l’entoure. La solitude lui offre d’autres couleurs et d’autres questionnements, qu’elle partage dans ses nombreuses correspondances et qui trouveront des réponses, plus tard, dans la rencontre artistique et politique avec Diego Rivera. Pendant ce temps, à l’extérieur de sa chambre, on compte encore les morts de la Révolution. À Mexico, nous demandons à un dramaturge mexicain, Guillermo Leon, les raisons pour lesquelles Kahlo a aujourd’hui pris le pas sur Rivera : « Frida parle de l’âme de l’être humain. Diego a tué pas mal de choses pour se soumettre au social, c’est un peintre idéologique. L’histoire de la peinture murale, c’est un mécanisme idéologique payé par le gouvernement, et il a peint une planète qui n’existe plus. La croyance au Progrès et au socialisme, ce n’est plus ça. Mais Frida a parlé des contradictions de l’être humain, des passions de l’être humain, c’est une peinture plus habitée. »

« La mort plane tout autour d’elle, à l’intérieur des buissons dans lesquels elle s’enferme et dont les racines la traversent, laissant organes et chairs à découvert. »

Son corps lui prouvant maintes fois les limites de ses désirs (être médecin puis, plus tard, mère), il devient l’allégorie des blessures de tous. « L’oubli des mots fera naître le juste langage pour comprendre le regard de mes yeux clos… » Parfois loin de son pays, seule au milieu des gratte-ciels de l’Amérique du Nord, elle peint encore. Ses tableaux deviennent l’espace dans lequel elle se recentre, tout en ne pouvant s’empêcher d’avoir besoin du regard constant des autres et des projecteurs. Ses correspondances, crues et fleuries, montrent d’elle une dimension inexistante dans ses tableaux, comme en témoigne, parmi tant d’autres, cette lettre envoyée de San Francisco en 1931 : « Diego a donné une conférence dans un club de vieilles, devant un parterre de 400 épouvantails qui devaient avoir dans les deux cents ans, avec le cou bien ficelé parce qu’il pendouille en forme de vagues ; bref, une bande de vieilles hideuses mais toutes très aimables ; elles me regardaient comme une bête rare vu que j’étais la seule jeune. Du coup, elles m’ont trouvée tellement sympathique qu’elles m’ont tenu le crachoir, c’est le cas de le dire : elles postillonnent presque toutes quand elles parlent, comme M. Campos. Et puis si tu avais vu leurs dentiers qui se débinaient dans tous les sens. Bref, un paquet d’iguanodons ancestraux à vous faire passer le hoquet. » Loin de se laisser abattre, elle noue dans l’ombre de Diego Rivera — qu’elle aime d’un amour sans bornes — des relations fortes avec d’autres hommes et d’autres femmes, au Mexique comme aux États-Unis (son mari, polygame mais jaloux devant l’Éternel, considère le mariage comme une institution bourgeoise).

La Malinche

Faire face, pour la première fois, à un autoportrait de Frida Kahlo suscite souvent une sorte de malaise : on croirait voir un masque plus qu’un visage… Traits androgynes, défauts exagérés et magnifiés ; le regard qui nous toise est dur ou dépressif : il lutte. Difficile de rester indifférent. La mort plane tout autour d’elle, à l’intérieur des buissons dans lesquels elle s’enferme et dont les racines la traversent, laissant organes et chairs à découvert. La vie est dans ce foisonnement végétal et animal. En demandant à un chauffeur de taxi de Mexico ce que lui évoque Kahlo, l’homme nous répond non sans fierté qu’elle est une ambassadrice nationale qui a souffert sa vie durant tout en portant son pays par-delà ses frontières. Même question posée à un artiste croisé dans une rue de Coyoacán, couvert de tatouages : il s’agace aussitôt, rétorquant que les artistes mexicains étouffent sous l’aura du couple Kahlo-Rivera et que l’on s’égosille en éloges pour une artiste alcoolique trompée et écrasée par un mari volage et carriériste. Ces deux points de vue ramassés dans la rue peuvent faire penser à la figure populaire de La Malinche, et à sa charge symbolique contradictoire : la jeune esclave du XVIe siècle, violée par la colonisation espagnole, est aujourd’hui considérée comme la mère de tous les Mexicains pour avoir mis au monde, avec Hernan Cortès, le premier enfant métis. Mais elle endosse aussi l’habit de la traîtresse par son alliance avec le colon, lequel se servit d’elle comme interprète. La femme mexicaine porte, un jour ou l’autre, ce poids de La Malinche. Une figure présente en miettes dans l’œuvre de Kahlo. « La Conquête du continent américain par les Européens, a noté Le Clézio dans son livre Le Rêve mexicain, est sans doute le seul exemple d’une culture submergeant totalement les peuples vaincus, jusqu’à la substitution complète de leur pensée, de leurs croyances, de leur âme. » « Hijo de la Malinche ! » est ainsi la pire des insultes au Mexique. À la fois fille malmenée par tous (par ses frères, par les marchands d’esclaves puis par les colons), mère et prostituée, elle serait née en 1500 dans l’isthme de Tehuantepec, dans l’État d’Oaxaca.

Graciela Iturbide, Juchitan de Las Mujeres 1979-1989

La femme sauvage

Nous nous rendons dans cette région du Mexique, à Juchitán. Une ville chère à Frida Kahlo qui rassemble, aujourd’hui encore, quoique sous des formes plus modernes, les thèmes présents dans ses peintures : le fossé entre le monde des mots, de l’apparence et celui des masques ; la place faite à la « matrice » paysanne indigène ; la violence patriarcale ; la méfiance de l’industrialisation américaine ; le trouble entre les genres féminins et masculins. Il arrive que l’on rattache aux mouvements féministes les femmes qui affirment intensément leur indépendance : ainsi de Frida Kahlo, qui, plus d’une fois, a été enrôlée sous la bannière de leur émancipation. Le ralliement demeure posthume : si l’artiste a subverti de nombreux interdits, le féminisme n’était pas le point central de son engagement. À ce propos, l’essayiste Julie Crenn explique : « L’artiste revendiquait la lutte des femmes au moyen d’une identification personnelle et multiple à des figures féminines légendaires issues de la culture mexicaine (populaire et religieuse). On ne peut pas vraiment parler de féminisme à proprement dit en ce qui concerne Frida Kahlo, il s’agit plutôt d’une conscience précoce de la situation des femmes dans une société patriarcale et oppressante. »

« Une ville chère à Frida Kahlo qui rassemble, aujourd’hui encore, quoique sous des formes plus modernes, les thèmes présents dans ses peintures. »

Ces figures à la « conscience précoce », réelles ou imaginaires, peuplent les mythes et les chants de nombreuses cultures dans le monde : des femmes fortes, effrayantes, indomptables, perçues comme des sorcières, des infréquentables ou des hystériques. Dans le panthéon mexicain, il y a tout d’abord la déesse aztèque Tlazolteotl, de l’Est du pays, dont le nom signifie « la mangeuse d’ immondices ». Associée à la terre et la naissance, elle incarne aussi la luxure et l’accouchement ; elle est celle qui absorbe les pêchés des mourants. On croise également la figure de la loba huesera, la louve qui fait trembler la terre de son chant, ramasse les os et tout « ce qui risque d’être perdu pour le monde ». Ou bien celle de la Llorona, la Médée d’Amérique qui erre en pleurant d’avoir tué ses enfants. Allant plus loin, la psychanalyste Clarissa Pinkola Estes, influencée par la pensée de Jung, parle de la « femme sauvage » qui, pour être complète et libre, doit se réconcilier avec son animus — c’est-à-dire la part masculine d’elle-même.

Ces personnages symboliques posséderaient une sensibilité très intuitive et proche de la terre — substance prétendument inhérente au genre féminin… Il s’agit pourtant d’une spécificité liée à l’obligation sociale, pour les femmes, d’être reléguées entre les murs des foyers, là où ces histoires se déploient. Loin de la place publique où les hommes organisent la « vie politique », il y a eu, de génération en génération, une richesse de mots et de mythes nés puis transmis dans ces espaces genrés. Cette mémoire attrape le regard de qui se plonge dans un tableau de Frida Kahlo : son charisme se doublait d’un corps traître, déplaçant le poids des mots « force » et « faiblesse ». Portant leurs robes et leurs regards, elle aurait sûrement pris les rides des femmes indigènes de l’isthme de Tehuantepec si elle n’était pas morte si jeune. Après son mariage, mue par la valorisation du patrimoine culturel mexicain alors en vogue dans la gauche radicale du pays (après quelques siècles d’interdits culturels et de dévalorisation des cultures indigènes), Kahlo est devenue la porte-voix remarquée de l’art autochtone (des tenues qui, du reste, lui permettaient de cacher ses corsets orthopédiques et, plus tard, la jambe qu’il a fallu lui enlever — ainsi que quelques bouteilles de cognac…).

Graciela Iturbide, Juchitan de Las Mujeres 1979-1989

Les robes indigènes qu’elle a représentées dans ses peintures font partie de son langage symbolique, au même titre que la végétation et les animaux qui peuplaient sa maison bleue. Dans certaines, elle se peint arborant le huipil populaire de l’isthme pour mieux s’opposer à la modernité industrielle. Dans Les Deux Frida, le sang d’un cœur ouvert coule sur la robe de mariage d’une Frida au regard triste, tandis qu’un autre, entier, trône sur la robe traditionnelle de Juchitán, la tehuana, portée par une seconde Frida, cette fois aux yeux de fer. Nous l’avons dit : tous les chemins de Kahlo y mènent, là-bas, à Juchitán, bourgade d’irréductibles rétifs à l’ère capitaliste, célèbres pour une matrilinéaralité rare que rien n’a fait trembler. De nos jours, le Mexique de Vasconcelos, de Rivera, de Tina Modotti, de Maria Izquierdo, d’Orozco, de Siqueiros et de Kahlo, ce Mexique qui a voulu renverser quatre siècles de colonisation européenne, ne fait plus vraiment force. Sauf, peut-être, dans l’isthme de Tehuantepec…

Juchitán de Zaragoza

« La fierté prend ses marques au berceau : dans l’isthme, on parle le zapotèque, cette langue indigène vieille de deux mille ans qui a su tenir tête à l’espagnol. »

« À Juchitán, les hommes ne savent plus où se mettre sinon dans les femmes, les enfants se pendent à leurs seins, les iguanes regardent le monde du sommet de leur tête. À Juchitán, les arbres ont du cœur, les hommes ont la quéquette douce ou salée selon l’envie et les femmes sont fières d’être des femmes, parce qu’elles détiennent le salut entre leurs jambes et peuvent donner la mort à n’importe qui. La petite mort

, appelle-t-on l’acte amoureux. » Ce sont là les mots d’Elena Poniatowska, écrivaine et journaliste mexicaine. Lorsque l’on pénètre dans cette ville de 80 000 habitants, le vocabulaire se raccourcit. Un matriarcat traditionnel sans femmes aux manettes des hautes administrations ; un féminisme qui prône la virginité des jeunes filles chrétiennes ; une homosexualité festive mais visible uniquement chez les hommes… La fierté prend ses marques au berceau : dans l’isthme, on parle le zapotèque, cette langue indigène vieille de deux mille ans qui a su tenir tête à l’espagnol. Un idiome que l’on dit sans barrières. Les identités se confondent et embrouillent nos définitions. Déroutant, pour celui ou celle qui découvre le pays : les femmes y portent les mêmes robes qu’il y a un siècle. D’aucuns, dans la capitale, les appellent les « femmes montagnes » du fait de leurs larges corps qu’épouse la forme triangulaire de la longue robe tehuana et du huipil, des parures aux motifs anciens portés par des regards solides et volontiers grivois. Leur coiffure est ornée de tresses, parfois agrémentées de fleurs. Dans le marché central de la ville, leurs voix semblent résonner en écho dans le torse des unes et des autres. Dans la préface du livre de la photographe Graciela Iturbide, Juchitán de las mujeres, Elena Poniatowska consigne : « Ce sont des massives, des pontifiantes, dont la sueur coule sur tous le corps rendant leurs bras dangereusement glissants, des femmes dont la bouche est en parfait accord avec leur sexe, dont les yeux sont un double avertissement. »

Ici, on se sent loin des féminicides qui remplissent tristement la presse de Ciudad Juarez, à la frontière des États-Unis. Il y a peu d’hommes sur la place publique aux heures chaudes, dans cette région d’Oaxaca : ils travaillent plus tôt dans la journée, comme pêcheurs et dans les domaines agricoles à l’entour, profitant de la fraîcheur du matin. Leurs mythes se nourrissent de la chasse aux iguanes et du sable mouillé. Celui ou celle qui débarque — et ce n’est jamais par hasard — sentira sans délai cette inversion des forces : le féminin l’emporte, dans le sacré comme le foyer. Dans ce pays en proie, en des proportions démesurées, à la domination masculine, on serait tenté de croire que tout est monté à l’envers. La zone fait le désespoir des grosses entreprises qui veulent s’y installer : à l’heure de protester comme à celle de se battre, tout le monde est présent. Les hommes de Juchitán restent toutefois discrets : ce sont leurs épouses qui gèrent l’économie entière dans leur poche et paient la note de la boisson. Et c’est seulement dans cette région du Mexique que la naissance des filles est célébrée ; on n’hésite pas à laisser se déployer, voire à nourrir, la féminité des jeunes garçons plongés à la source dans l’univers des matriarches. Le troisième genre, qu’on appelle les « muxe », désigne les personnes de sexe masculin qui font le choix de vivre et de se vêtir comme les femmes, ou qui aiment simplement les hommes. Les homosexuels de sexe masculin font partie intégrante de la société de l’isthme — s’ensuivent, on l’imagine, de complexes répercussions sur les rapports sociaux.

Graciela Iturbide

Ma robe est suspendue là-bas

Juchitán ne se lit pas avec les cartes de la modernité marchande ; ses codes sont plus anciens et emmêlés. Les gens du coin s’accrochent à leur bord de mer : le droit à la propriété des indigènes est un problème depuis l’invasion cortésienne. Les paysans de la région se battent contre l’un des maux du néolibéralisme mondialisé : la construction de parcs éoliens — les plus importants d’Amérique latine — par des entreprises privées sur les terres communales indigènes. Celle-ci écorche l’environnement sans apporter de réels dédommagements aux autochtones et divise les communautés, générant des rapports de corruptions sans précédent. Les spéculations sur l’oxygène vont bon train ; le droit de pourrir l’air s’achète en construisant des kilomètres d’éoliennes — l’objectif étant de générer de « l’énergie verte ». Une position convenable pour les signataires du protocole de Kyoto, prêts à spéculer sur leurs « bons carbone ».

« À Juchitán, ça sent le maïs cuit comme partout ailleurs au Mexique. La robe juchitèque demeure. »

C’est ici que l’on rattrape Frida Kahlo et Diego Rivera. Leurs œuvres respectives y résonnent encore — dans d’autres proportions. On pense à ce tableau de Kahlo, très énigmatique, titré Ma robe est suspendue là-bas : la robe d’une femme de Juchitán est tenue par une corde à linge, comme perdue au milieu de l’immensité de New York. Dans la capitale de l’empire nord-américain peint par Kahlo, les monuments brûlent au loin, quatre années après le krach de 1929. Aujourd’hui, l’empire est loin d’avoir brûlé : les mégapoles du monde sont des répliques les unes des autres et un mur de 130 kilomètres sépare le Mexique des États-Unis. Les vieilles histoires sont enfouies bien loin de la périphérie des villes, là où tout ce qui s’oppose à leur emprise n’a pas encore été rendu exotique et touristique. « Aujourd’hui, nous dit encore le petit-fils de Diego Rivera, les Indiens vont à l’école et sont davantage cultivés, mais ils n’arrivent pas à être intégrés complètement à la société mexicaine. Dans la couche supérieure du pays, on ne croise pas des gens qui ont un nom indien et une origine indienne. Nous avons au Mexique une classe supérieure très éloignée de la population générale : ces gens dominent et ne sont jamais indiens, ils regardent davantage vers les États-Unis, sans être liés au vrai Mexique. On vit quand même cette dichotomie terrible entre la politique et la réalité mexicaine. Dans cette couche de gens qui sont au-dessus de tout, qui ont le pouvoir et l’argent, non, on regarde davantage vers la modernité, vers les États-Unis, que vers le peuple. »

L’hymne local, La Llorona, est une lamentation qu’a fredonnée jusqu’à sa mort la chanteuse Chavella Vargas. On raconte qu’elle fut l’amante de Frida Kahlo. C’est une chanson suave et ronde, au format des femmes de Juchitán. Le soleil haut, le cœur du marché de la ville ne cesse de pulser. Tout autour du flâneur, des femmes de tout âge commercent férocement et leurs enfants jouent dans leurs jambes. Elles trient, elles rangent, elles discutent, plient et déplient, éviscèrent, découpent viandes, fromages et tissus avec la même dextérité. Elles émiettent leurs gestes dans un vacarme qui pourrait être celui de tous les marchés du monde. Les étals proposent de la viande d’iguanes et des tamales frais du matin. À Juchitán, ça sent le maïs cuit comme partout ailleurs au Mexique. La robe juchitèque demeure. L’humain demeure l’humain, et ses blessures sont les mêmes : c’est pourquoi la peinture de Frida Kahlo continue de nous parler : très tôt, elle a regardé droit dans le siècle. Ce XXe siècle qui a fait autant de morts qu’il a déplacé de populations partout sur la planète, remuant les exilés, mélangeant les imaginaires, les solidarités, les désirs et les mythes.