Texte paru dans le n° 5 de la revue papier Ballast (novembre 2016)

Comment devient-on communiste anarchiste ? Après avoir été l’un puis l’autre pour mieux en produire la synthèse : redoutable alliage tenant autant à l’égalité qu’à la liberté, au collectif qu’à l’individu. Notre homme est mort pendu à 39 ans, peu avant la Première Guerre mondiale, accusé d’avoir voulu attenter à la vie de l’empereur d’un Japon belliciste. Les militants nippons continuent de le tenir pour l’une des figures de proue de la tradition libertaire : portrait d’un journaliste séditieux. ☰ Par Émile Carme

Quelque part au milieu des deux bras du fleuve Shimanto — entre un sanctuaire et un centre hospitalier. Les rues sont calmes, étroites, d’une propreté qui se passe de poubelles. Un distributeur, rouge Coca-Cola, fend l’équilibre des façades claires. Des vêtements sèchent à l’intérieur d’une courette. Une haie de fleurs fuchsia. Le ciel se tâte, d’un pigment l’autre, du bleu au vert. Les arbres d’un mont casquent un toit kirizuma à double pente ; le cimetière attend au sommet. Sa tombe — quatre blocs rectangulaires empilés — est en pierre grise. Une inscription en caractère japonais y fut gravée, à la verticale. Le temps retourne les passions comme un gant : le traître fait désormais l’affaire des curieux et la ville célèbre sa mémoire une fois l’an : on peut même, sur Internet, noter l’attraction touristique (moyenne : 3,14 sur 5)…

Quelque part au milieu des deux bras du fleuve Shimanto — entre un sanctuaire et un centre hospitalier. Les rues sont calmes, étroites, d’une propreté qui se passe de poubelles. Un distributeur, rouge Coca-Cola, fend l’équilibre des façades claires. Des vêtements sèchent à l’intérieur d’une courette. Une haie de fleurs fuchsia. Le ciel se tâte, d’un pigment l’autre, du bleu au vert. Les arbres d’un mont casquent un toit kirizuma à double pente ; le cimetière attend au sommet. Sa tombe — quatre blocs rectangulaires empilés — est en pierre grise. Une inscription en caractère japonais y fut gravée, à la verticale. Le temps retourne les passions comme un gant : le traître fait désormais l’affaire des curieux et la ville célèbre sa mémoire une fois l’an : on peut même, sur Internet, noter l’attraction touristique (moyenne : 3,14 sur 5)…

« Le temps retourne les passions comme un gant : le traître fait désormais l’affaire des curieux et la ville célèbre sa mémoire une fois l’an. »

Il est huit heures du matin et Shûsui Kôtoku fume calmement sa dernière cigarette au pied de l’échafaud. « La mort est pareille à un nuage sur une lointaine et haute colline. Vu de loin, il ressemble à un grand spectre, mais lorsque l’on s’en approche, cela n’est plus rien du tout. Pour un matérialiste, cela signifie simplement que les aiguilles d’une horloge ont cessé de bouger1 », a‑t-il écrit quelques jours auparavant, du fond de sa cellule. La trappe s’ouvre. Son corps se balance, le cou d’une corde ceint. Il est un peu plus de huit heures, ce 24 janvier 1911. L’archipel est gouverné — pour un an encore — par le 122e empereur, Meiji, dit Mutsuhito en Occident, descendant de la déesse du soleil, elle-même née, paraît-il, de l’œil gauche de son père. Ère d’ouverture à la « modernité » et fin de l’isolationnisme : l’île a fait sa mue, délaissant le féodalisme pour ouvrir les bras au doux commerce, au parlementarisme, à l’industrie et à l’enseignement obligatoire. Le pays est entré dans l’économie capitaliste et dans le si prisé « Concert des nations », au point d’incarner, après la Chine, le terrible « péril jaune ». Cette ère, connue sous le nom de l’empereur, recoupe à peu d’années près l’existence de Kôtoku.

En crue

Parlons du passé s’il peut, flammèche ou fanal, débroussailler notre avenir. Ayons le goût des archives qui éclairent, des fonds de tiroirs que l’on ouvre comme un chemin. Notre homme voit le jour au sud du Japon, à Nukamara, l’année où Paris enduit ses pavés des tripes des communards, où le fils du cheikh Ahaddad exhorte au jihâd contre l’occupant français en Algérie — l’année 1871, donc. Le jeune Shôsui Kôtoku se prénomme encore Denjirô. Le corps faible mais l’esprit précoce, solitaire et sensible. Il consignera dans son journal intime qu’il fut un enfant timide et rejeté par nombre de ses camarades de classe. Un ancien élève raconte que ce fils sans père — puisque ce dernier, roturier, maire et commerçant, mourut l’année qui suivit celle de sa naissance — possédait un coup d’avance : à onze ou douze ans (les mois n’y changent rien), le petit tuberculeux parlait déjà « liberté » et « droits du peuple ». Il est élevé par une mère qui n’entend pas se remarier et le sou manque pour élever les quatre enfants. L’adolescent organise une manifestation, arborant le drapeau du Mouvement pour les libertés et les droits du peuple (une formation sociale et démocratique partisane de l’élection d’un parlement), et se lance dans la publication d’un périodique, Le Journal des enfants : précoce, assurément. Il n’apprécie guère son tuteur d’oncle et ne désire qu’une chose : partir pour étudier. Sa famille cède, et le voilà à Kôchi, au nord d’une vingtaine d’heures de marche, dans une école privée. L’enseignement, structuré autour de la morale confucéenne, est à ce point strict que le jeune homme écrira : « Nous étions comme prisonniers. »

1957 (Takeyoshi Tanuma)

Seul, souffrant, il vit cloîtré dans sa chambre puis part pour Tôkyô avec l’espoir d’une vie meilleure : la grand-ville luit au loin de toute son énergie, dents blanches, roulant des épaules, richesse culturelle, débats, bibliothèques et bonheurs des avant-gardes… Il apprend l’anglais mais une mesure gouvernementale l’exclut de « la capitale de l’est » : le pouvoir redoute les agitateurs et les dissidents et peut, foi et fierté de la loi, expulser à loisir quiconque serait en mesure de troubler le palais impérial dans un rayon de douze kilomètres. Un demi-millier de nuisibles potentiels sont poussés, manu militari, à l’extérieur de Tôkyô — retour à la case départ, pour Kôtoku, celle de sa naissance comme de ce cimetière sous ce ciel bleu ou vert. Revenu du Japon, l’officier de marine Pierre Loti connaît alors un grand succès hexagonal avec la parution de son récit romanesque Madame Chrysanthème, entre carnet de voyage et exotisme colonial : le Français loue l’Eden de verdure japonais tout en pestant ailleurs contre « cette triste race jaune2 ».

« Le disciple préfère le tranchant rapide et franc de l’eau à sa condensation vaporeuse. »

Un ami conseille Kôtoku d’aller à la rencontre de Nakae Chômin, militant et penseur âgé d’une petite quarantaine d’années. Chômin, barbiche et fines lunettes en fer, a voyagé en France et en maîtrise la langue : il a lu celui que Voltaire traitait de « petit singe ingrat3 », nous parlons de Rousseau, lu et tant aimé qu’il a traduit pour l’Asie lettrée son Contrat social. Il s’intéresse également de près à la laïcité telle que la France la défend. Leader du Mouvement pour la liberté et les droits du peuple, Chômin aura une influence « fondamentale4 » sur Kôtoku, comme le rapporte Philippe Pelletier, biographe français du futur martyr. Père, guide, maître, sensei, l’héritier de Rousseau, défenseur des burakumin — ces parias ghettoïsés de la société japonaise —, prend Denjirô sous son aile pour en faire un disciple et lui offre un nom, comme une renaissance ; le voilà Shôsui, ou « crue d’automne » (« flots », selon les traductions). Le nom d’une épée mythique et d’un chapitre de Zhuangzi, ouvrage allégorique chinois composé quelques siècles avant la naissance d’un certain Jésus-Christ. Le maître a songé à « brume », en lieu et place de « crue », mais le disciple préfère le tranchant rapide et franc de l’eau à sa condensation vaporeuse. Le jeune homme a vingt-deux ans ; il lui en reste dix-sept à vivre.

Contre la guerre

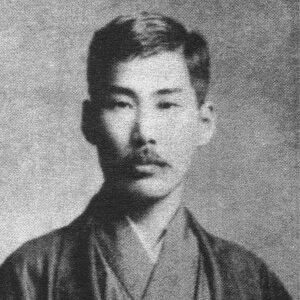

Nous compulsons quelques photographies en noir et blanc. Belle allure altière, tenue, résolue. Raie à gauche, fissure des yeux, long nez au trait adroit, pommettes cambrées que l’ombre souligne plus encore. Une moustache coiffe des lèvres pleines. Col cassé et cravate ou habit traditionnel — l’homme paraît, à le voir entouré, de courte taille. Résonnent à notre table les percussions d’un hymne à sa mémoire, jadis interdit, qu’un poète japonais aurait composé. Kôtoku, devenu traducteur et journaliste après avoir suivi Chômin à Tôkyô, vivote comme il le peut, c’est-à-dire mal, et s’immerge dans la presse au quotidien. Son sensei lui reproche son pessimisme, sa nature sombre, d’autant que Kôtoku boit jusqu’à se montrer violent. Il publie, sous le nom de Iroha-an, son premier roman, La Mantille, l’année où son pays, du moins son armée, renverse le roi de Corée. Roman familial et social : l’un des personnages centraux est burakumin. Il écrit dans la lancée deux nouvelles ayant pour décor la Russie nihiliste, entendre ce courant politique et littéraire, né dans les années 1850, qui aspirait à renverser l’autocratie tsariste et la terreur étatique par tous les moyens possibles (Camus écrira, un siècle plus tard, dans les pages de L’Homme révolté : « Dans l’univers de la négation totale, par la bombe et le revolver, par le courage aussi avec lequel ils marchaient à la potence, ces jeunes gens essayaient de sortir de la contradiction et de créer les valeurs dont ils manquaient. »).

(Takeyoshi Tanuma)

Kôtoku lit et, confiera-t-il, comme tant d’autres avant et après lui, c’est dans les lignes de ce qu’il lit que sa vie s’en va grandir : Progrès et pauvreté, de l’économiste américain Henry George, est l’un de ces textes qui, selon ses propres mots, contribuent à faire de lui « un ardent démocrate5 ». Les mots, animaux fouisseurs, creusent leurs galeries sous la peau : ces ingénieurs du sol, comme il est dit des vers, prodiguent à l’ombre leurs lumières. Son lectorat s’élargit, au point de devenir l’une des voix que l’on attend ; sa plume effilée fait mouche, maniant la satire et la critique. Mais s’il n’hésite pas à railler les puissants, ceux du gouvernement, l’empereur demeure à ses yeux figure sacrée : on ne se déleste pas ainsi du poids des traditions. Meiji est « le grand prêtre de tout son peuple6 », un demi-dieu, un dieu vivant. Le jeune démocrate salue la belle-mère du Grand roi, à sa mort, et va jusqu’à le louer dans les pages de L’Impérialisme, le spectre du XXe siècle, paru en 1901 ; il y a loin entre l’élogiste du souverain et le pendu coupable, dix ans plus tard, de crime de lèse-majesté…

« Les mots, animaux fouisseurs, creusent leurs galeries sous la peau : ces ingénieurs du sol, comme il est dit des vers, prodiguent à l’ombre leurs lumières. »

Kôtoku n’est alors pas un révolutionnaire. Pas même un socialiste. Seulement un réformiste désireux d’améliorer le cours des choses sans toucher à l’intégralité de la structure sociale. Le Japon dénombre plus de 400 000 ouvriers et le suffrage censitaire ne permet qu’à une minorité — infime — de sujets de voter (entre 1 et 4 %). Le Mouvement, pris dans l’engrenage des sièges à remporter, fait profil bas face à la répression de l’appareil d’État : tensions, scission de l’aile gauche. Chômin, sceptique, sans doute déçu, prend du recul. Convié à s’exprimer au sein d’un collectif « socialiste », c’est-à-dire rompu à la pensée européenne, Kôtoku ne tarde pas à devenir l’un de ses membres — et à faire sien cet épithète, socialiste, vieux d’environ soixante-dix ans. Que dit, à grands traits, L’Impérialisme, le spectre du XXe siècle ? Que le militarisme et le patriotisme (entendu par l’auteur non pas tant comme l’amour que l’on peut porter à son pays natal mais comme la haine que l’on voue à celui d’autrui) sont les notions structurantes de toute velléité expansionniste et que l’impérialisme sera le danger du vingtième siècle — l’antidote ? le « grand nettoyage révolutionnaire ». C’est-à-dire la restitution de la société, accaparée par la minorité capitaliste, à la communauté des travailleurs, sur la base de la justice, de la fraternité et du socialisme scientifique.

Son humanisme, nourri de la philosophie de Confucius et porté sur la probité, les valeurs, la morale, le sens du sacrifice et la droiture, doit à présent se confronter aux concepts matérialistes de la lutte des classes : le natif de Nukamara articule l’identité nationale et la souveraineté culturelle du Japon (le kotukai) avec le socialisme pour mieux contester leur prétendue incompatibilité. Le jeune homme propose une acception populaire de cette notion institutionnelle : la souveraineté n’est pas tant celle de l’État ni du pouvoir que celle du peuple. Sa fidélité à l’empereur le contraint à l’acrobatie théorique… Ses reportages dans la presse donnent à lire l’exploitation des travailleurs du textile et ses articles ciblent les politiciens « spéculateurs » et le « jeu » politique : une foire, le lieu privilégié de l’offre et de la demande, un lupanar pour ambitieux. Il tance le libéralisme et la libre concurrence, dénonce l’individualisme, en appelle à « la moralité publique » et déplore l’inertie et l’indifférence des masses populaires : il cherche, tâtonne idéologiquement.

Tokyo, 1961 (Shigeichi Nagano)

Kôtoku démissionne du Mouvement avec fracas puis cofonde le Parti social-démocrate en 1901, sur le modèle allemand, né deux décennies auparavant. Autrement dit : œuvrer au socialisme par la voie démocratique et institutionnelle, via un parti de masse capable d’imposer ses réformes sans jamais se perdre en arrangements et combines. Huit points au programme, de l’éducation gratuite pour tous à l’abolition des disparités économiques. Bien qu’inscrit dans le champ parlementaire et légaliste, le pouvoir l’interdit aussitôt. La répression frappe derechef démocrates et rétifs. Deux ans plus tard, le journaliste japonais publie La Quintessence du socialisme — Jaurès s’adresse au même moment à la jeunesse du Tarn : « Le prolétariat dans son ensemble commence à affirmer que ce n’est pas seulement dans les relations politiques des hommes, c’est aussi dans leurs relations économiques et sociales qu’il faut faire entrer la liberté vraie, l’égalité, la justice7. » Kôtoku emprunte son titre à un ouvrage du sociologue et économiste allemand Albert Schäffle, paru quelques décennies par avant, grâce auquel il explique être « devenu socialiste ».

« La Terre tournoie dans le sang ; le Japon se rêve en chef de file de l’Asie, front haut dans l’ordre international. »

8 février 1904 : sous les ordres d’un général, borgne et fils de samouraï, le Japon attaque l’escadre navale chinoise (sous domination russe) de Port-Arthur. Puis envahit la Corée. Chômin approuve la guerre, que son pays gagnera ; Kôtoku la condamne — elle fera 85 000 morts, côté japonais, 71 000, côté russe. Par voie de presse, le socialiste nippon interpelle ses homologues russes : « Nous, socialistes, nous n’établissons aucune barrière de race, de pays ou de nationalité. Vous et nous sommes des camarades, frères et sœurs8. » L’ennemi doit être commun : les autorités militaires et nationalistes respectives, non point les peuples. L’internationalisme, en somme — « le genre humain », comme l’écrivit un poète communard réfugié dans quelque mansarde de Montmartre. La question n’est pas de vaincre ou de perdre ce conflit mais de se battre de part et d’autre pour la paix. Rappelons que le pays du Soleil-Levant a force appétit depuis qu’il a rompu avec ses desseins isolationnistes : il a envoyé plus de trois mille hommes frapper Taïwan (1874), annexé le Royaume de Ryûkyû (1879), déclaré la guerre à la Chine (1895) puis, donc, à la Russie (1904). Le monde est l’aire de jeux des grandes puissances, et l’on y joue au sabre et à la poudre : la Grande-Bretagne a fait main basse sur la Jamaïque, l’Inde, le Koweït ou le Nigeria ; l’Allemagne a posé ses pions au Togo comme aux îles Marshall ; la France parade en Tunisie, au Niger ou au Laos ; le Portugal a installé ses conquistadores en Angola et au Mozambique. « L’impérialisme est une immense accumulation de capital-argent9 », notera Lénine lors de la Première Guerre mondiale. La Terre tournoie dans le sang ; le Japon se rêve en chef de file de l’Asie, front haut dans l’ordre international, résolu à tenir tête à l’Occident et à entrer sans rougir dans la « modernité » : il ne faut plus redouter la puissance de feu des nations industrialisées mais l’égaler. L’empereur attaque pour mieux intimer le respect ; ses soldats morts au combat sont sanctifiés.

L’attitude du gouvernement pousse Shûsui Kôtoku à aiguiser ses positions ; il traduit, avec un camarade, le Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels : ce petit livre, que les « démocraties populaires » du XXe siècle feront objet de chevet, exhorte à la constitution du prolétariat en classe et à la prise du pouvoir de cette dernière, c’est-à-dire le renversement de la bourgeoisie. Et les théoriciens allemands de préciser : l’abolition des classes, au sein des nations, aboutira naturellement à la fin de l’hostilité entre les nations elles-mêmes. Communiste et non socialiste : Engels a fait savoir dans l’une de ses préfaces que le socialisme est à leurs yeux l’idéologie sociale des bourgeois et des gens cultivés, contrairement au communisme — scientifique et matérialiste —, tout ancré qu’il est dans le monde ouvrier. Le gouvernement arrête Kôtoku et interdit le journal à succès qu’il anime (Heimin Shimbun, ou Le Populaire, dont la ligne pluraliste aspire à fédérer les divers mouvements contestataires, des réformistes critiques aux révolutionnaires anarchistes et communistes, en passant par les chrétiens sociaux amateurs de ce Tolstoï que Kôtoku conteste publiquement, persuadé que le mal est économique et non spirituel : le journal, expliquera l’un des contributeurs, n’avait pas vocation à systématiser une pensée mais à offrir un espace volontiers hétéroclite, à même de susciter débats et créativité : lutter contre la guerre suffisait à les unir). Cinq mois de prison. L’humaniste, devenu socialiste et communiste marxiste, peut à présent se former à l’anarchisme — pour mieux le devenir.

(Takeyoshi Tanuma)

Communisme et anarchisme

L’anarchisme et le communisme sont des jumeaux dizygotes. Un placenta noir, l’autre rouge ; tous deux d’un même ventre, celui de l’émancipation. L’anarchiste et le communiste combattent de concert la tyrannie de l’or, l’exploitation et la subordination des humbles aux puissants — ils firent pourtant couler le sang qu’ils avaient en partage. « Anarchisme », ce mot nous saisit au cœur : nous savons ce qu’il charrie de liberté, de générosité, d’indépendance, de combativité ; nous marchons avec ses grands récits, dont la grandeur est celle du silence ou de la clandestinité, avec ses héros, anonymes ou mémoriaux, ses coups d’éclat et de génie ; nous vivons avec son refus de parvenir, sa défiance à l’endroit des honneurs, des grades et des promotions, son attachement aux singularités comme aux potentialités de tous. « Communisme », ce mot nous prend au ventre : nous savons ce qu’il porte d’égalité, d’ambitions populaires, d’espoirs pour le grand nombre, de luttes que l’on croyait perdues ; nous cheminons avec ses victoires et la crainte qu’il inspira aux salauds, aux assis, aux agioteurs, aux « démocrates » ; nous saluons ses foules fraternisant pour un idéal et sa foi, ici ou ailleurs, en un autre destin — un destin à même de contredire le sourire de certains. Mais le cœur bat embarrassé et le ventre se plie : nous savons les culs-de-sac, les faux pas, les trahisons, les reniements, les folies, les tortures et les cadavres des uns et des autres.

« L’anarchisme et le communisme sont des jumeaux dizygotes. Un placenta noir, l’autre rouge. »

La prison fait la joie des lecteurs : on ne lit jamais mieux que mis aux fers. Kôtoku y découvre — et dévore — Kropotkine. L’anarchiste russe en exil. Le prince défroqué né dans un hôtel particulier. Le partisan de l’entraide et de la révolte, l’ennemi de l’État, le militant de « l’aisance pour tous10 ». Celui que l’URSS, plus tard, bien des années après la mort de Kôtoku, qualifiera dans ses manuels de « contre-révolutionnaire ». Le Japonais ne manquera pas, admiratif, de lui écrire : une correspondance s’engagera. Si le gouvernement interdit la social-démocratie, la solution n’est plus à chercher dans le parlementarisme ni les urnes : l’anarchisme s’impose — la lutte contre le pouvoir, tous les pouvoirs, contre l’État, fût-il « socialiste ». Sitôt libéré, Kôtoku part, toujours malade, sans un sou et sans grande joie, à l’hiver 1905 pour la Californie — il y a quelques mois de cela s’est créé à Chicago le syndicat IWW, lancé par un collectif hétérogène (anarchistes, socialistes, immigrés, femmes…) et désireux d’en finir avec le capitalisme et le salariat. En Russie, le soulèvement n’a pas conduit à la révolution : le peuple a manifesté et les gardes impériaux ont tiré ; Trotsky, exilé en Suisse, a appelé à l’insurrection puis a rejoint clandestinement Saint-Pétersbourg ; Lénine a consigné sa joie à l’idée de voir se dresser les barricades de la guerre civile libératrice avant de rejoindre, grimé, sa terre natale puis de la fuir, traqué, pour la Finlande. Si l’air du temps est électrique, il faudra encore douze années à la Russie pour renverser le tsar.

Kôtoku lit Bakounine, l’anarchiste russe que l’Histoire retiendra comme l’opposant de premier plan de Marx, et Jean Grave, Auvergnat aussi taiseux qu’intransigeant, pourfendeur des inclinations individualistes d’une frange de l’anarchisme abreuvée à Stirner, chantre de l’Unique, ou à Nietzsche, laudateur de l’homme d’élite, dionysien mi-fauve mi-poète. Rencontre avec des camarades, participation à des réunions et des meetings : Kôtoku palpe le pouls de la rébellion nord-américaine. Un séisme ravage San Francisco — magnitude 7,8 ; 700 morts — et de ce drame germe un constat dans l’esprit du visiteur asiatique : l’adversité prouve que le peuple est à même, localement, de faire face et de s’organiser, malgré la pénurie et le manque d’argent, loin des représentants et des laissez-passer de l’appareil d’État. Il cofonde le Parti révolutionnaire socialiste et, revenu chez lui, en 1906, s’échine à propager l’action directe et la grève générale : voilà, estime-t-il, les deux modalités de la lutte à mener. La grève des travailleurs, pas le terrorisme des nihilistes russes ou des anarcho-illégalistes ; la rue et les syndicats, pas les urnes, afin de bouleverser de fond en comble l’ordre en place et d’abolir le salariat, c’est-à-dire l’assujettissement du travailleur. La Commune de Paris, explique Kôtoku, atteste de la violence des « démocrates » sous le ton policé des promesses républicaines. Fadaises et fausse monnaie que ce pouvoir qui ne « représente » que les intérêts de la classe dirigeante : un élu parle au nom du peuple pour mieux lui faire les poches. On sourit à la lecture de l’avertissement que l’anarchiste formule : un jour, des candidats du parti socialiste seront élus et ne songeront plus qu’à leur gloire et leurs avantages…

Tokyo, 1946 (Yoshikatsu Hayashi)

Mais l’anarchisme qu’il soutient n’a, argue-t-il, rien à voir avec le sang ni le crime. Il vise seulement la liberté, la paix et le « bonheur total ». C’est une combinaison qu’il propose, dans les pas de Kropotkine ou d’Errico Malatesta, l’activiste italien qu’il lit et traduit : le communisme libertaire. Le communisme, comme projet collectif de société solidaire, couplé à l’anarchisme, comme garant de la liberté de chacun — c’est ainsi que ledit Malatesta résumera cette voie, deux décennies plus tard11. Ni communisme autoritaire, ni anarchisme individualiste ; ni destruction de l’un au nom du tout, ni mépris du nombre fort de sa pureté — un juste milieu qui n’est pas tiédeur, cote mal taillée ni annulation chimique, mais synthèse, dépassement dialectique. Kôtoku oppose à présent réforme et révolution, quoi qu’il admette que certaines lois puissent parfois continuer de faire sens (il n’entend pas, du reste, condamner les socialistes qui se présentent aux élections ou siègent dans un gouvernement : pas de sectarisme en la matière, chez lui). Dix personnes organisées valent désormais mieux, selon Kôtoku, qu’un millier de pétitionnaires démocrates ; il appelle à la conscientisation des travailleurs et à leur unité, à renverser les capitalistes et à refuser les chefs. Son rêve ? Que la révolution japonaise soit l’œuvre des libertaires.

« Ni communisme autoritaire, ni anarchisme individualiste ; ni destruction de l’un au nom du tout, ni mépris du nombre fort de sa pureté. »

Il écrit dans l’un de ses articles, en février 1907, qu’il est « un autre homme12 » depuis son séjour en prison puis aux États-Unis. Un témoin le décrit alors, durant l’un de ses discours, avec « des étincelles dans les yeux et du feu jaillissant de sa bouche13 ». Le parti est de nouveau interdit. Kôtoku poursuit son travail de traduction — de diffuseur, de passeur. Il s’exprime dans un journal féministe, tonne contre les errements racistes et colonialistes présents au sein de la vaste famille socialiste et participe à la création de l’organisation Fraternité humanitaire asiatique afin de dépasser les tensions chauvines entre Japonais, Chinois, Coréens ou Vietnamiens.

Mourir en matérialiste

Il n’est pas de politique sans adversaires ni ennemis. Pas de « nous » sans un « eux » contre qui et grâce à qui faire corps — pointer du doigt soude, lie les identités par trop fragmentées. Pas d’espérance sans conflictualité, pas d’accroc dans le tissu dominant sans désignation de cibles. L’une des grandes questions de l’émancipation, celle qui travaille tout tenant de l’égalité, demeure celle de la violence — comment « résoudre le problème des ennemis14 », dirait Alain Badiou ? Nos rues n’en finissent pas de graviter autour de ce point d’interrogation. À rebours des on-dit comme des calomnies, Kôtoku estime que bien des anarchistes s’avèrent d’ardents contempteurs de la violence : il fournit pour exemple ces libertaires, nombreux, que le sang répugne à ce point qu’ils refusent de se nourrir de bêtes tuées pour leur bon plaisir. Il faut limiter la violence physique autant que faire se peut puisqu’elle favorise le conservatisme, pense-t-il : les troubles n’ont jamais enthousiasmé les masses (de Napoléon au raz-de-marée gaulliste, cela paraît se confirmer).

(DR)

N’en faisons toutefois pas un pacifiste à tout crin. Il légitime le passage à tabac d’un directeur de mine de cuivre par ses ouvriers, en 1907, et l’usage que ces derniers font de la dynamite sur trois bâtiments. L’année suivante, la police arrête dix militants lors d’un rassemblement non-violent, à Tôkyô : prison ferme pour avoir brandi des drapeaux rouges et clamé des slogans anarchistes et communistes. Un tournant, pour celle qui s’apprête à devenir sa compagne, Kanno Sugako. C’est emprisonnée à cette occasion qu’elle réalise que la violence armée s’avère l’unique voie possible afin de mettre ce pouvoir à terre. Kôtoku, affairé à sa traduction de Kropotkine et souffrant toujours plus de sa tuberculose intestinale, se radicalise également : le temps n’est plus à la parole si la parole vaut la prison.

« Les autorités japonaises ont toujours refusé la révision collective du procès, en dépit des nombreuses défaillances. »

Il nomme son habitat « Maison de la société de l’homme et du peuple » et, bien que continuellement suivi par le régime, héberge les militants pourchassés par ce dernier. Il quitte sa seconde épouse pour se lier à Sugako, libérée et, par ailleurs, journaliste féministe et divorcée — de quoi susciter le scandale, y compris au sein des cercles contestataires. Elle admire les nihilistes russes au point de vouloir exporter leur geste contre Alexandre II : le despote Meiji, fauteur de troubles, va-t-en-guerre et sangsue, doit payer de sa vie ses forfaits. Kôtoku sort une nouvelle revue, Pensée libre : nouvelle charge gouvernementale. Il lui est désormais impossible de s’exprimer en public et l’argent manque cruellement ; il vend ses livres, ses épées, l’or de sa grand-mère, se voit isolé. « Je me bats à présent contre le Japon tout entier15. » Il n’en a plus que pour deux ou trois ans à vivre, semble-t-il — son médecin fera savoir qu’il souhaitait, avant de disparaître, armer un groupe de cinquante révolutionnaires pour prendre le palais impérial après avoir amené à eux les infortunés à l’entour, puis incendier les tribunaux, les prisons et les bâtiments du gouvernement. Mais Kôtoku va tomber avant, sous l’imminence d’un paragraphe et des coups de l’empereur. Une corde, une clope, un matin de janvier 1911.

Ils — Kôtoku, Sugako et trois camarades — parlent d’attaquer à l’explosif le véhicule impérial. Deux d’entre eux se renseignent, étudient puis confectionnent une première bombe à la fin de l’année 1909 : elle saute, en guise de test, dans les montagnes du centre du pays. Mais Kôtoku doute. Du moins montre-t-il quelques signes de relâchement. Il se tient désormais à l’écart du projet, si l’on en croit son biographe américain F. G. Notehelfer, affiche des signes de dépression, songe parfois au suicide ; Kanson Arahata, futur membre du Parti communiste japonais, lui écrit pour lui faire savoir qu’il devrait le tuer, reniement de la Cause oblige. Les larmes montent aux yeux de Kôtoku ; il lui répond qu’il accepte de tomber sous ses balles. « J’ai été un lâche et j’ai tergiversé, incapable de prendre une décision nette16. » Il vit dans l’angoisse et sa compagne, qui ne l’est visiblement plus, compte toujours mener l’action à bien. La police, parvenue jusqu’à eux, arrête Kôtoku au mois de juin 1910 ; le procès débute six mois plus tard. Vingt-six inculpés, tous accusés de crime de lèse-majesté (article 73 du code pénal). Kôtoku est présenté comme le porte-voix, héraut et symbole du mouvement socialiste, libertaire et révolutionnaire — et c’est bien sûr, à travers lui, cette zone politique dans son entièreté que le régime entend condamner. Le procès se mène en secret, à huis clos, et la presse a consigne de se taire. Il s’achève le 18 janvier 1911 — on parle parfois de « l’affaire Kôtoku ». L’anarchiste surprend par son calme et sa tenue : un pantalon large et une veste traditionnels, d’époque féodale.

(Takeyoshi Tanuma)

Silence glaçant lorsque le verdict s’abat, que Sugako rompt en criant « Longue vie aux anarchistes ! ». Onze militants, dont Kôtoku, sont tués. Kanno Sugako, âgée de vingt-neuf ans, est pendue le lendemain : elle mettra douze minutes à mourir. Shôsui Kôtoku se dit soulagé (« Pour moi, c’est une belle fin16 ») et laissa une lettre testamentaire, exhortant à la révolution communiste et anarchiste, précisant que celle-ci ne se borne pas à la mort du souverain et appelant à épargner le sang et les pertes humaines. Dans trois ans, la Première Guerre mondiale emportera une partie de la planète dans sa démence ; dans six ans, la Russie sera le théâtre de la première révolution socialiste — l’individu qui fut chargé de l’enquête deviendra Premier ministre en 1939, période où le Japon s’alliera avec l’Allemagne nazie.

« Dans trois ans, la Première Guerre mondiale emportera une partie de la planète dans sa démence ; dans six ans, la Russie sera le théâtre de la première révolution socialiste. »

Une lettre signée de la main de Sugako, rendue publique en 2010, donne à lire que son conjoint n’était au courant de rien : sans doute tenait-elle à le sauver ainsi. Les autorités japonaises ont toujours refusé la révision collective du procès en dépit des nombreuses défaillances. L’innocence de Kôtoku continue, ici ou là, d’être clamée et défendue : par Alternative libertaire, en 2008 ; par le géographe Philippe Pelletier, sept ans plus tard (« La non-implication de Kôtoku semble avérée, et confirmée par la quasi-totalité des historiens japonais ») ; par Christine Lévy, maîtresse de conférences spécialisée sur le Japon (« Les différentes études historiques corroborent l’innocence pour vingt-et-un des militants. Kôtoku lui-même n’aurait pu être condamné s’il avait fallu apporter des preuves de sa participation à quelque degré que ce soit à ce projet. Pourtant, jamais ce procès ne fut révisé. […] Dans cette affaire, une unanimité se dégage des études historiques pour considérer que Kôtoku fut accusé à tort17 »).

À vingt mètres de la tombe, sous ce ciel bleu ou vert, un panneau indique, en japonais et en anglais, que Shûsui Kôtoku fut « le chef de file » de « l’Incident de haute trahison ». L’homme qui « joua un rôle majeur dans l’introduction de l’anarchisme au Japon18 » fut, sa trop courte vie, social-démocrate, socialiste, communiste et anarchiste : il n’est pas vain de penser qu’une certaine vérité théorique et pratique patiente entre ces voies — comme une éthique de l’entrelacs.

Illustration de bannière : Arnold Genthe, 1908

- F. G. Notehelfer, Kotoku Shusui : Portrait of a Japanese Radical, Cambridge University Press, 1971, p. 200. Traduit de l’anglais par l’auteur.[↩]

- Pierre Loti, Propos d’exil, Calmann-Lévy, 1928, p. 43.[↩]

- Voltaire, Œuvres complètes de Voltaire : Correspondance générale, volume 12, Lettre du 28 octobre 1766 à Étienne Noël Damilaville, Furne, 1837, p. 708.[↩]

- Philippe Pelletier, Kotoku Shusui, socialiste et anarchiste japonais, Les éditions du Monde libertaire, 2015, p. 13.[↩]

- Shûsui Kôtoku, « Pourquoi je suis devenu un socialiste ? », Heimin Shimbun, n° 10, 17 janvier 1904.[↩]

- Jean Herbert, Aux sources du Japon, Albin Michel, 2013.[↩]

- Jean Jaurès, Discours et conférences, « Discours à la jeunesse », Flammarion, 2014.[↩]

- Shûsui Kôtoku, « Letter to Russian Socialists », cité par F. G. Notehelfer, Kotoku Shusui : Portrait of a Japanese Radical, op. cit., p. 98.[↩]

- Lénine, L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, 1917.[↩]

- Pierre Kropotkine, L’Éthique, Stock +, 1979, p. 13.[↩]

- Errico Malatesta, Écrits choisis, Fédération anarchiste, 1978.[↩]

- Cité par F. G. Notehelfer, Kotoku Shusui : Portrait of a Japanese Radical, op. cit., p. 141. Traduit de l’anglais par l’auteur.[↩]

- Phlippe Pelletier, Kotoku Shusui, socialiste et anarchiste japonais, op. cit., p. 38.[↩]

- Alain Badiou, Que faire ?, dialogue avec Marcel Gauchet, Philosophie éditions, 2014, p. 84.[↩]

- Cité par F. G. Notehelfer, Kotoku Shusui : Portrait of a Japanese Radical, op. cit., p. 175. Traduit de l’anglais par l’auteur.[↩]

- Ibid.[↩][↩]

- Christine Lévy, « Kôtoku Shûsui et l’anarchisme », Ebisu, n°28, 2002, pp. 61–86.[↩]

- John Crump, The Anarchist Movement in Japan, 1906–1996, The Anarchist Federation, 1996, p. 16. Traduit de l’anglais par l’auteur.[↩]