Texte inédit pour le site de Ballast

Les commentateurs officiels peinent encore à définir Podemos, que l’on dit pourtant aux portes du pouvoir. Cet objet politique non identifié bouscule les petites cases de la clique médiatique : populistes, eurosceptiques, alter-mondialistes ? Et chacun d’y aller de son étiquette ou d’agiter le traditionnel chiffon rouge : communistes, marxistes-léninistes, chavistes, bolivariens, castristes, etc. Que pensent, au fond, ses fondateurs ? Quels sont leurs stratégies, leurs références, leurs leviers théoriques ? Qui est à la barre de ce mouvement qui ne cesse d’appeler à couper la société en deux : non plus entre la gauche et la droite, mais entre le peuple et les puissants. Nous les avons lus, et écoutés, en langue espagnole. Itinéraire d’un mouvement qui perturbe échiquiers et agendas politiques.

Sortis du scrutin avec cinq eurodéputés et 8 % des voix, ceux qui récusent le nom de parti pour embrasser la formule d’initiative citoyenne récidivent aux élections régionales d’Andalousie de mars dernier. Pablo Iglesias, porte-parole, se félicite de faire vaciller le bipartisme qui caractérise le système politique espagnol depuis la transition postfranquiste, pactée entre le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et le Parti populaire (PP). Depuis, les enquêtes d’opinion placent régulièrement Podemos en tête des intentions de vote pour les élections générales de novembre prochain (qui correspondent à nos élections législatives).

« Quant à l’axe gauche-droite, il refuse de s’y conformer : « Nous sommes ceux d’en bas contre ceux d’en haut. » »

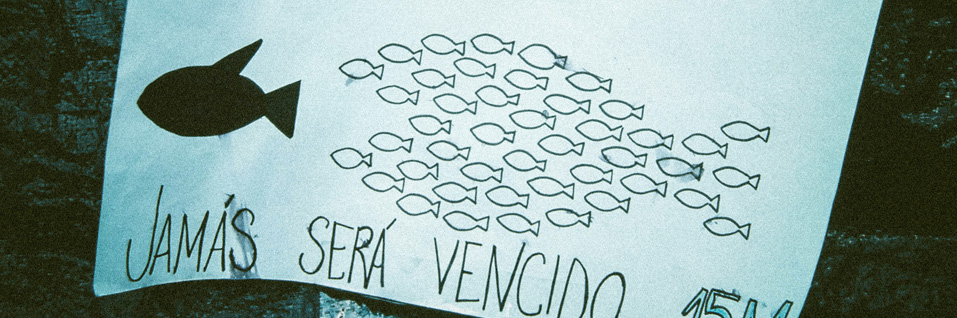

Le phénomène Podemos clive au sein des rangs contestataires. Et, au regard des mots d’ordre que dispensent ses porte-paroles, on comprend que Podemos peine à susciter l’adhésion de tous. « Reprendre les institutions aux corrompus », « récupérer la souveraineté populaire » ou « défendre les droits sociaux et civils », tout ceci semble faire pâle figure au regard des marées humaines qui déferlèrent sur Madrid, trois ans auparavant, fières et fortes de mille slogans autogestionnaires. Ce n’est pas fini. Lorsqu’un journaliste demande à Pablo Iglesias s’il est communiste – et, à travers lui, quelle est la nature du positionnement idéologique de Podemos –, il répond que « la question n’est pas de savoir si quelqu’un porte un drapeau rouge ou vert […], mais de défendre la souveraineté de notre pays ». Pire, sa définition de l’action politique ne fait référence à aucun grand idéal à réaliser, à aucun sens de l’Histoire à précipiter. Iglesias, également animateur du programme télévisuel La Tuerka, préfère se revendiquer de Nicolas Machiavel : « La politique, c’est accumuler du pouvoir. » Et aime rajouter : « La politique a à voir avec la force et non avec les désirs. » Quant à l’axe gauche-droite, il refuse de s’y conformer : « Nous sommes ceux d’en bas contre ceux d’en haut. » Le Grand Soir est troublé.

De l’extérieur, l’apparente vacuité de ce discours, emprunt de pragmatisme et rassembleur au-delà des clivages traditionnels, ne peut que rebuter les plus puristes des franges les plus radicales. Néanmoins, se cache, sous la surface lisse de l’iceberg médiatique, une foisonnante et riche analyse, ainsi qu’une stratégie politique peut-être plus révolutionnaire qu’elle n’y paraît au premier coup d’œil… En effet, Podemos est aiguillé par des dirigeants qui possèdent une caractéristique particulière : le noyau dur est composé de jeunes docteurs en sciences politiques. Pablo Iglesias, Inigo Errejon (le secrétaire politique), Juan Carlos Monedero et Carolina Bescansa (membres du « conseil citoyen ») sont docteurs et/ou professeurs à l’Université Complutense de Madrid. Si ce double attribut, de jeunesse et de diplôme, n’est en rien un gage de radicalité, il permet toutefois de revivifier la parole publique par de nouveaux courants intellectuels – ceux que Razmig Keucheyan expose dans son excellente Cartographie des pensées critiques. Ainsi, des anciens membres d’organisations communistes ou trotkystes ralentissent leur débit effréné de citations de Karl Marx afin de se tourner vers leurs contemporains. Et, en plus d’une relecture d’Antonio Gramsci, des apports théoriques plus récents sont venus nourrir leur réflexion : on retrouve, en vrac, des penseurs (plus ou moins connus en France) comme Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, Slavoj Zizek et Judith Butler, Jacques Rancière, Giorgio Agamben et Toni Negri, Immanuel Wallerstein et David Harvey.

Madrid (© EFE / Chema Moya)

La théorie politique au service du diagnostic

Si Podemos naît d’un ardent sentiment d’indignation, ses initiateurs ne minorent pas l’intérêt d’un constat froid de la situation espagnole. Pablo Iglesias et Inigo Errejon réhabilitent le rôle de l’analyse théorique. Le premier décrédibilise l’injonction permanente à l’action « des ONG […] qui te disent que pendant que tu es ici à boire une bière, dix enfants sont morts dans le monde », afin de pointer « l’importance cruciale pour la politique transformatrice de dédier son temps à étudier » (conférence « Communication politique en temps de crise »). Le second rappelle à ses contemporains l’intérêt d’un travail préalable qui consiste en la compréhension des situations politiques concrètes – « comme elles sont et non comme nous voudrions qu’elles soient » –, ainsi que son objet – le pouvoir comme « relation de distribution inégale et instable » (article « Qu’est-ce que l’analyse politique ? »).

La boussole qui les aiguille dans cette entreprise est, du fait de leur parcours militant, l’approche matérialiste. Le principal à retenir de Karl Marx ne serait pas ses conclusions ni ses résultats, mais bien sa méthode d’investigation totalisante – un système où tout se tient. Ainsi, nos professeurs vont s’éloigner d’une vulgate dans laquelle l’économie détermine l’Histoire.

L’Espagne périphérique

« Sous la surface lisse de l’iceberg médiatique, une foisonnante et riche analyse, une stratégie politique peut-être plus révolutionnaire qu’elle n’y paraît. »

Ils se tournent d’abord vers un nouveau courant, qui place la géographie au centre de l’analyse, là où le marxisme traditionnel s’employait à ne découvrir, le plus souvent, que les lois historiques. Pablo Iglesias en a fait sa spécialité, puisqu’il dispense, depuis 2008, un séminaire de « Géographie politique » à l’Université de Madrid. Ce passage du temps à l’espace correspond à la poursuite des travaux de Lénine sur l’impérialisme comme dépassement des contradictions du capitalisme par l’expansion territoriale. Le sociologue américain Immanuel Wallerstein propose un modèle d’explication des relations internationales par un système-monde, où un centre plus développé économiquement exploite des périphéries. La division du travail international suit ce schéma d’un centre à haut niveau technique, de produits à forte valeur ajoutée et d’une périphérie fournissant les ressources naturelles, les biens agricoles et une main‑d’œuvre à bas coût. Cela fait instinctivement écho à la structuration contemporaine de l’économie mondiale, avec un cœur nord-américain et européen et ses artères africaines, asiatiques et sud-américaines. Podemos transpose cette logique au sein même de l’espace européen. L’Union Européenne renferme une suprématie – accentuée par la réunification – qui hiérarchise les rapports entre nations. Dans ce cadre, le centre nord-européen profite d’une industrie de pointe, couplée à une économie de la connaissance, tandis que son hinterland (l’Europe de l’Est) et son « Club Med » (l’Europe du Sud) pourvoient la main‑d’œuvre bon marché, respectivement industrielle et tertiaire. « Nous ne sommes pas une colonie allemande ! », assène régulièrement Pablo Iglesias. Il s’insurge contre le dogme européen de la concurrence libre et non faussée qui condamne l’Espagne au rang d’État subalterne.

Le géographe marxiste David Harvey explique la permanence de cette asymétrie géographique par un caractère intrinsèque au mode de production capitaliste : la suraccumulation du capital. Pour pallier une situation où les surplus de la production ne peuvent être absorbés par l’économie d’un pays donné, le système s’en remet à une solution spatiale (« a spatial fix ») – ce qui fait dire à Harvey que « le capitalisme ne résout jamais ses contradictions, il les exporte géographiquement » (vidéo RSA Animate – « Crises of capitalism »). Le capital sur-accumulé dans les centres s’investit dans des périphéries qui l’écoulent et évitent ainsi la crise de surproduction/accumulation. Par conséquent, le modèle économique espagnol des années 2000, basé sur des investissements colossaux dans la construction immobilière, reflète son rang de colonie économique priée d’étancher les excédents allemands.

Íñigo Errejón (© Ortuño | EFE)

L’ère post-politique

Le mode d’organisation du système politique n’est en rien étranger à ces dynamiques. L’arme théorique la plus aiguisée pour renouveler l’articulation entre l’économie et le reste des activités humaines (institutions politiques, culture, religion, idéologies, etc.) est celle d’Antonio Gramsci. À chaque intervention devant des étudiants, Pablo Iglesias prend soin de présenter « ce Sarde, membre du Parti communiste italien, avec une déformation physique et une des têtes les plus brillantes du XXe siècle » (conférence « Contre-information ou hégémonie »). Gramsci, nous explique-t-il, reprend la problématique du pouvoir là où Nicolas Machiavel l’avait laissée au XVIe siècle : il s’exerce par un mélange de consentement et de coercition. Toutefois, les deux modes ne sont pas substituables. La coercition, la force et la violence sont ce sur quoi repose le pouvoir en dernière instance ; le consentement actif ou passif des gouvernés est sa réalité première.

« Le peuple subit une expropriation oligarchique de sa souveraineté au profit des règles de bonne gouvernance et de l’expertise de quelques-uns. »

Les États modernes seraient protégés par un ensemble de « tranchées et de casemates », autrement dit d’institutions, grâce auxquelles la classe dominante fait passer son intérêt propre pour l’intérêt général. L’Église, les administrations étatiques, la famille, l’art ou la presse scellent son hégémonie, qui consiste à naturaliser les relations sociales et à les présenter comme allant de soi. Pablo Iglesias en donne des exemples simples : « Quand un monsieur travaillant 11 heures par jour pour 800 € dit que c’est une bonne chose que les riches se portent bien, parce que ça ira bien aussi pour lui […], ou quand il regarde une personne conduisant une Ferrari et veut lui ressembler, alors, là, ceux qui commandent détiennent l’hégémonie » (présentation de son ouvrage Disputar la democracia).

Ainsi, l’intellectuel italien nous permet de penser l’ère post-politique qui s’abat sur l’Europe depuis les années 1980. Le philosophe slovène Slavoj Zizek la définit comme « la négation de la conflictualité ». Cette rationalité s’exprime dans la troisième voie social-démocrate, qui suppose que les grands débats politiques sont actés. Ainsi, la politique comme conflits quant à la forme de société à adopter serait un passé révolu. L’économie de marché et la démocratie libérale ayant prouvé leur supériorité historique et la mondialisation financière étant inéluctable, l’activité politique se résume désormais à une gestion efficace et rationnelle des problèmes : une politique gagnant-gagnant, avec des solutions techniques qui favorisent tout-un-chacun. À mesure que le champ de la délibération collective se réduit, le peuple subit une expropriation oligarchique de sa souveraineté, au profit des règles de bonne gouvernance et de l’expertise de quelques-uns. L’Union Européenne, que l’Espagne intègre en 1986, matérialise l’époque post-politique.

« Cette tentation autoritaire de faire passer pour naturelles des décisions et situations qui répondent aux intérêts particuliers d’une minorité » (Inigo Errejon) se dissimule derrière le pragmatisme. Zizek démasque « l’idéologie suprême consistant à dire « pas d’idéologie ! » » (Entretien avec L’Humanité, juin 2014). Cette idéologie suprême exalte les parcours individuels et empêche toute formulation collective de revendications : son incarnation exemplaire ? Les programmes télévisés du type Face aux français, où des individus présentent des demandes fragmentées n’appelant que des réponses techniques.

« Le discours néolibéral de responsabilisation individuelle – je ne dois mes réussites et mes échecs qu’à moi-même – défait « le lien nécessaire entre les souffrances des uns et des autres » ».

Le pouvoir, rajoute Errejon, secrétaire politique de Podemos, « nécessite toujours d’organiser par en-haut et de désorganiser par en bas ». D’abord, les élites issues de la transition espagnole s’attèlent à « disperser les plaintes de ceux d’en bas, les fragmenter, les réduire aux marges de la politique », par la rhétorique de la seule politique possible et des lois naturelles de l’économie. Le discours néolibéral de responsabilisation individuelle – je ne dois mes réussites et mes échecs qu’à moi-même – défait « le lien nécessaire entre les souffrances des uns et des autres ». Puis, le haut de la pyramide sociale doit mettre de côté ses fractures internes. Elle « doit être capable de maintenir un esprit de corps » pour avoir le monopole de l’explication des choses (Disputar la democracia).

Slavoj Žižek (© Reiner Riedler)

La crise comme état d’exception permanent

Néanmoins, la crise économique de 2008 va venir ébranler l’hégémonie de l’ère post-politique. Comment penser ce phénomène insaisissable de crise ? Elle jouit d’une surexploitation contemporaine que sa racine étymologique ne lui présageait en rien. Le terme de krisis émerge dans la Grèce antique, sous une double acceptation juridique et médicale. Il désigne indistinctement la faculté propre au juge et au médecin de trancher, de discerner par le jugement critique le verdict juste à apporter : c’est le moment de la décision. La crise est donc étymologiquement l’antithèse d’un phénomène permanent. Or, aujourd’hui, que la « crise » s’accole à un domaine de l’activité humaine en particulier – crise économique, crise financière, crise écologique – ou qu’elle renvoie à des considérations plus vastes – crise de la modernité, crise de l’Occident, crise de la conscience –, ce sont ses dimensions à la fois permanentes et négatives qui dominent : l’ordre de crise prime sur la sortie de crise.

« L’état d’exception, loin d’être un à‑côté pénible de nos modes de gouvernement, s’est transformé en un ordre durable. »

Ici, c’est le philosophe italien Giorgio Agamben que les dirigeants de Podemos mobilisent pour démêler cette contradiction apparente ; Pablo Iglesias a été son élève à l’European Graduated School de Suisse. Son point de départ est une relecture de Carl Schmitt, théoricien allemand de l’état d’exception. Pour ce juriste nazi, le souverain est celui qui décide de l’état d’exception, c’est-à-dire de la suspension provisoire du droit, dans le but de prévenir une menace imminente. Giorgio Agamben postule que l’état d’exception, loin d’être un à‑côté pénible de nos modes de gouvernement, s’est transformé en un ordre durable. Cette caractéristique tient à la modernité politique elle-même, qui, constituant des sujets de droit, renferme en creux sa négation : la violence sur la vie nue, sur l’homme sans droit. Le souverain qui trace les limites du droit s’octroie une toute-puissance sur ce qui tombe en son dehors.

Actualisé à la situation d’exceptionnalité que connaît l’Europe depuis la « crise », le vrai souverain est sorti de l’ombre, le détenteur effectif du pouvoir qui décrète l’état d’exception. Les traités, constitutions nationales et règles démocratiques les plus élémentaires ont été mis entre parenthèses : le premier ministre grec George Papandréou est destitué séance tenante, après sa proposition de référendum sur les mesures d’austérité, et remplacé par un banquier ; en Italie, Silvio Berlusconi laisse place à un gouvernement de techniciens après la perte de sa majorité parlementaire ; des appareils sans fondement juridique éclosent pour sauvegarder la stabilité du système financier. La crise est en réalité une incroyable occasion d’instituer cet état d’exception à vocation permanente, dans lequel les intérêts des puissances financières – le souverain – retracent les limites du droit. Sa force réside dans sa capacité à ne pas être proclamée formellement. Émerge un ordre juridico-politique stable à deux niveaux. D’une part, un appareillage institutionnel qui ne tire plus sa légitimité de la souveraineté du peuple. D’autre part, les anciens droits fondamentaux à l’éducation, la santé et l’habitat sont subordonnés au sacro-saint droit de propriété des actifs financiers. Les sujets sans droit se retrouvent soumis à la souveraineté de l’état d’exception permanent qui décrète la saisie massive des logements par les banques en Espagne.

Toutefois, cette période d’exceptionnalité, avant qu’elle retombe et se sédimente intégralement en état permanent, est une aubaine pour les mouvements radicaux. Selon Pablo Iglesias, « fascistes et communistes partagent l’exceptionnalité » (présentation de son ouvrage Machiavel face au grand écran). Leurs seules fenêtres d’opportunité sont ces moments tempétueux où leurs discours s’ancrent dans la matière de l’air du temps.

Carolina Bescansa, du conseil citoyen de Podemos (© BALLESTEROS / EFE)

De la crise d’hégémonie…

Podemos se pense comme contemporain d’une crise globale d’hégémonie. D’abord dans le sens qu’en donne Immanuel Wallerstein en relations internationales. Est hégémonique une puissance qui, certes, impose ses volontés à ses partenaires et rivaux, mais qui parvient surtout à instaurer un sentiment partagé d’intérêts économiques, culturels et idéologiques mutuels. Or, l’hégémon nord-américain se voit concurrencer par les puissances émergentes et les transitions hégémoniques ont historiquement profité d’une guerre pour se renverser complètement. Ainsi, comme Jean-Luc Mélenchon et sa bifurcation géopolitique, Pablo Iglesias analyse la présence militaire américaine et la déstabilisation de régions (comme l’Ukraine) comme une ultime tentative de conserver son leadership.

« Ce grand récit libéral qui saturait ondes et images percute la crise économique de plein fouet. »

L’autre altération du champ du pouvoir que décèle Pablo Iglesias et ses camarades renvoie à une crise d’hégémonie culturelle. Ce grand récit libéral qui saturait ondes et images percute la crise économique de plein fouet. En effet, les odes à l’entreprise individuelle, à l’accès à la propriété, à l’effort personnel sans cesse récompensé, à la performance du marché libre se fracassent sur la bulle immobilière, les fermetures de commerces et d’usine, la saisie des logements et les 50 % de jeunes de moins de vingt-cinq ans au chômage (dont une grande partie de diplômés). Autrement dit, l’explosion des bases matérielles déracine le consensus d’un discours hégémonique porté depuis les années 1980. La distance entre ce que propose le récit officiel et ses possibilités de réalisation érode la légitimité des secteurs dominants. « Leur narration ne peut [plus] se transformer dans la narration universelle d’une époque », en conclut Inigo Errejon.

La maigre porte de sortie des élites politiques est d’obtenir un consensus passif. Ainsi, incapable d’imaginer une autre vision du monde que celle qui vient de s’effondrer, il ne reste au pouvoir que la politique de la peur et de la résignation – on ne peut rien faire d’autre, ceux qui disent le contraire sont dangereux – et son ultime recourt, la coercition. Pour Pablo Iglesias, le pouvoir se décompose à mesure qu’avance le processus de crise d’hégémonie des superstructures. La multiplication des insultes, calomnies et attaques politico-médiatiques qu’essuient les activistes des Indignés ainsi que le durcissement des consignes policières contre les manifestants témoignent d’une caste qui s’agrippe au pouvoir avec les faibles armes qui leur reste (cf. vidéo « Qu’est-ce que l’hégémonie ? »). L’hégémonie par le consensus s’éteint, la domination par la coercition ne peut durer éternellement.

Pablo Iglesias (DR)

… à la crise de régime

Dans cette configuration s’ajoute la spécificité historique du régime espagnol issu de la transition. Inigo Errejon s’en prend à la critique de la transition portée par la gauche en termes de trahison : « Une logique qui marche pour tout expliquer […] et une rhétorique permanente de la mélancolie, du perdant qui explique sa défaite par un élément extérieur » (conférence « L’État espagnol »). Il analyse cette période historique à travers le concept de révolution passive, que l’on doit à Antonio Gramsci. L’Italien entendait décrire un processus de changements réels par le haut, qui réussit à intégrer une partie des revendications subalternes en les vidant de leur sens universel. Ainsi « un nouveau pacte social » prend forme, grâce à la négociation avec les opposants au franquisme de « contrepoids dans l’État pour les revendications populaires », comme les libertés civiles et la compétition électorale pluraliste.

« L’intégration au marché unique suivant un modèle économique de services dissimule en réalité un régime de corruption généralisée, « comme mode de mises en lien des élites économiques avec les élites politiques » ».

Le secrétaire politique de Podemos distingue trois caractéristiques majeures du discours hégémonique, ciment du consensus de transition. Tout d’abord, « une narration mystique sur un espace fantasmé » qui se résume dans l’adage « L’Espagne est le problème, l’Europe est la solution ». L’intégration au marché unique suivant un modèle économique de services dissimule en réalité un régime de corruption généralisée, « comme mode de mises en lien des élites économiques avec les élites politiques ». Ensuite, la transition pactée achète le consentement des identités régionales par une nouvelle articulation des compétences entre État central et communautés autonomes. Enfin, s’élabore, en dehors du pacte politique stricto sensu, une culture de la transition. Cette dernière véhicule, selon Errejon, une « vision orientaliste de l’espagnol », qui se combine parfaitement avec l’ère post-politique. La figure de l’espagnol serait celle du tableau de Francisco de Goya, Duelo a garrotazos, qui met en scène deux vilains garçons en train de se battre. La transition s’appuie donc sur une condamnation du conflit comme mal en soi et invariant culturel espagnol. Cette rhétorique se retrouve, nous dit le Pablo Iglesias analyste de cinéma, dans les films des années 1980–90 qui s’emparent du thème de la guerre civile espagnole de 1936–1939. La guerre civile se présente comme « un affrontement entre frères, un événement météorologique malheureux » et sert d’étalon pour présenter la transition post-franquiste comme « ce qui nous rendit notre harmonie » (présentation de son ouvrage Machiavel face au grand écran). Ainsi, une confusion mortifère s’établit entre démocratie, consensus et constitution espagnole qui ferme le champ du discutable.

Le régime issu du Pacte de la Moncloa a maintenu avec succès une forme de stabilité politique et a été capable de répartir le pouvoir et d’ordonner les positions en centralisant le PP, le PSOE et le roi. Errejon illustre la force de ce consensus par l’acceptation, par les contestataires eux-mêmes, de se positionner à son extrême-gauche, c’est-à-dire reconnaissant la centralité de leurs adversaires. Podemos soutient que ce pacte a été rompu, brisé, non par les citoyens dans un élan républicain, mais par le processus que Christopher Lasch désigne par révolte des élites. Pablo Iglesias préfère parler d’un « auto-coup d’État » pour décrire cette situation où les élites se rendent compte « que leur propres normes ne servent plus pour garantir le consensus social » puis décident de passer outre. Le meilleur indice d’une crise de régime est la disparition progressive d’une solidarité en haut. Inigo Errejon entrevoit les prémisses d’une dissolution des groupes dominants. Devant leur incapacité à faire perdurer ce consensus, « la caste n’a déjà plus de comportement collectif ». Le sauve-qui-peut serait en train de désagréger leur unité et chacun se demanderait « que puis-je emporter avant qu’on me déloge ? » (Disputar la democracia).

(DR)

L’impasse des forces contestataires traditionnelles

« La crise consiste justement dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître ». Cet énoncé prophétique d’Antonio Gramsci correspond à la réalité espagnole, à partir des premiers plans d’austérité en 2010. En effet, il serait réducteur de ne voir que les conséquences sociales de la récession économique. Les coupes budgétaires sont également facteurs d’une puissante désorganisation des mobilisations. « La contestation pousse sur un [double] terrain fragmenté », explique Inigo Errejon. D’abord institutionnel, puisque les organisations de gauche, canalisatrices classiques des revendications, utilisent les anciennes méthodes pour une nouvelle conjoncture, quand elles n’ont pas tout bonnement délaissé la lutte pour rallier le camp pro-austérité. Culturel, ensuite, car les référents communs ont été dissous par des décennies de valorisation des parcours individuels : les manifestations cherchent leur drapeau, leur slogan, leur chant ou leur leader unificateur ; bref leur histoire commune.

« Le double discours stérile entre lesquels oscillent les Indignés : le pessimisme de consolation du puriste radical et l’optimiste permanent du mouvement social qui accumule du pouvoir graduellement. »

Les mouvements contestataires, après le 15M retombé, semblent donc dans une impasse stratégique. Errejon raconte le double discours stérile entre lesquels oscillent les Indignés : le pessimisme de consolation du puriste radical et l’optimiste permanent du mouvement social qui accumule du pouvoir graduellement. Pourtant, ceux qui lanceront trois ans plus tard Podemos perçoivent clairement le terreau d’une force politique progressiste à vocation majoritaire : une crise d’hégémonie du récit officiel, un régime qui s’ébranle, une politisation des problèmes individuels en indignation collective et l’onde de choc des Indignés qui prive aux réactionnaires toute récupération politique. Bref, une fenêtre d’opportunité politique inédite.