Texte inédit pour le site de Ballast

Quelque part dans un avenir indéfini. La faune et la flore ont disparu ; partout, l’eau s’est tarie : à la surface de la Terre, ne reste que ses montagnes. Et des humains pour désormais parler de « L’Évènement » comme d’un mythe. Ils tiennent le coup en mobilisant la technologie de synthèse et s’acharnent, chaque jour, à travailler la roche. On compte des fuyards et des milices ; d’aucuns évoquent les révoltés de l’En-Haut. Une nouvelle comme un « cortège de cliquetis, grincements de rouages et explosions sourdes ». ☰ Par Roméo Bondon

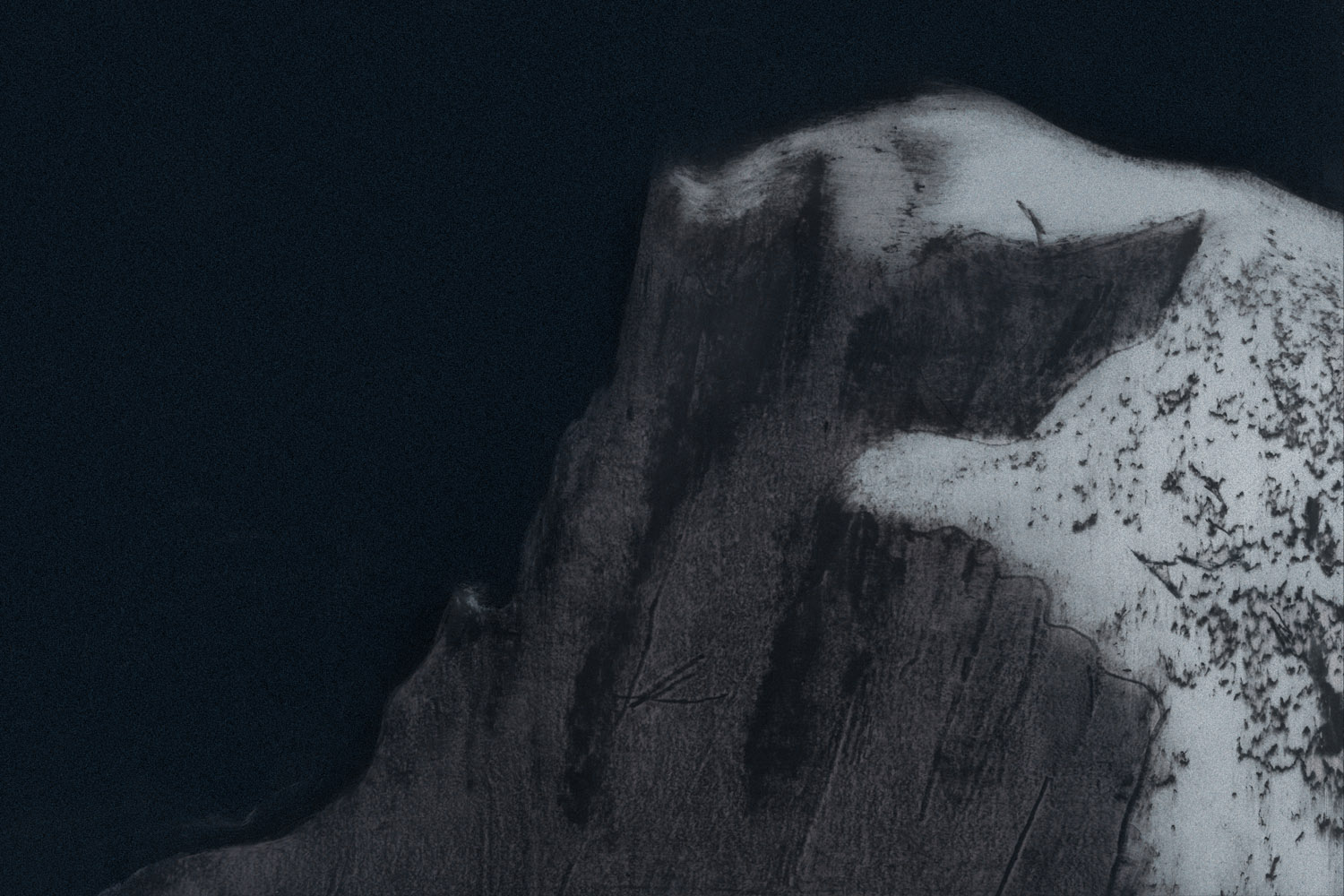

C’est un grain où l’on peine à poser le pied. Des pentes grises, noires ou brunes. Parfois, un pan entier qui lentement au loin s’effondre. Des failles qui se dévoilent ; des gouffres où la lumière pénètre enfin. La montagne, plus qu’avant peut-être, est nue. Sa surface a l’allure de ces fonds marins dragués par les chaluts du passé, lorsque la mer encore existait : une plaine creuse et inclinée. Le brouillard, autant qu’ailleurs, lui offre son enveloppe. Fruit de l’activité d’En-Bas, jamais il ne quitte ces versants que les travailleurs déchirent sans cesse. Seuls les premiers mètres s’offrent au regard. Les cimes, à tous, sont interdites.

Ces sommets aujourd’hui honnis, rêvés ou haïs, ont fait pourtant un jour la fierté de chacun. Dans toute famille on trouvait une fille pour annoncer crânement son ascension prochaine ; un père pour raconter ce qui arrivait lorsque l’on atteignait le haut ; un aïeul pour témoigner des conditions de son époque — pour regretter le progrès qui corrompt, aussi. Mais ont succédé aux piolets et aux crampons la cohorte des pylônes et les dalles de béton qui les soutiennent. La terre fut retournée. La glace, elle, s’est retirée. Pour atteindre les hautes altitudes, on creusait. Au fond, à la racine même de la montagne, avaient été trouvés ces métaux dont on ne pouvait désormais se passer. Câbles, treuils et poteaux en étaient constitués ; les moteurs qui les actionnaient, eux, de fossiles se nourrissaient. La vapeur se mit à jaillir de partout avec force. La terre tremblait des explosions répétées, des coups sans cesse rabattus. À la conquête d’En-Haut succéda l’expansion d’En-Bas. La montagne fut bientôt ceinte par la ville. Les bêtes se replièrent vers les cimes — les souris même ne sortirent plus. Parmi les travailleurs, quelques-uns tentèrent de les suivre. Il fallait pour ça se souvenir des techniques d’avant. Poser le pied sur une entaille sûre, au creux de la roche ; tourner le genou vers l’intérieur et décaler le corps au-dessus de l’appui ; pousser sans faillir pour atteindre de la main la faille si fine au-dessus de la tête. Puis recommencer. Contourner barrières et barbelés imposa de faire face à la paroi : il n’y avait plus désormais que la roche à laquelle se rattacher pour monter, et c’est comme si la montagne s’était soudainement élevée. L’exploit de l’ascension était devenu banal avec les machines. S’en passer redonnait à l’acte sa nécessité. Le jeu, bien vite, n’en fut plus un.

Tandis qu’En-Haut s’organisait la révolte, des pelles immenses continuaient de gratter En-Bas. Le brouillard s’épaissit. La dissension devenait trop franche entre les cimes et la souche : il fallait faire tomber le fruit avant qu’il ne fût trop mûr. Mais alors que la répression n’en finissait pas de s’épandre, l’Événement brisa les uns et les autres d’un même élan. La montagne, sans le moindre signe pour l’annoncer, implosa.

De tous les côtés les pierres tombèrent. Les machines se perdirent sous les éboulis. Les camps qui, En-Haut, sonnaient la révolte tombèrent un à un. Les quelques arbres encore attachés à la pente s’en détachèrent ; les dernières bêtes périrent. Le silence se fit. Si dans cet effort la montagne avait perdu un peu de sa stature, elle dominait toujours son monde. Ses assaillants, quels qu’ils soient, avaient été emportés. Et, bien vite, la rancœur se mit à poindre çà et là : au creux du ventre, dans une cour emplie de gravats, autour d’une table froide. Le temps a passé mais le besoin de posséder subsiste. Ne restent pour l’assouvir que les vieux outils et la main pour les manier.

[Zéphir | Ballast]

Au fil des années, la montagne s’est usée : ses couleurs ont tellement passé qu’on ne les distingue plus de la suie étrangement lisse qui enveloppe toute chose. Peu désormais se souviennent que les rouges les plus vifs s’étalaient hier sur les façades ; que des bleus tout en nuances peignaient les voies, les fenêtres toujours ouvertes, le ciel aussi ; que verts, ocre ou jaune sable régnaient partout ailleurs. Et d’autres couleurs encore. Celles des oiseaux. Celles de leurs chants.

Le noir, sans alarme, s’est étalé sur les ruines. Mais qui s’en serait aperçu ? Si le silence se fit pendant un temps, il fut vite oublié : le monde, même mutilé, reste bruyant. Le fracas s’est mis à peupler les vides. Pas une zone d’ombre privée de son cortège de cliquetis, grincements de rouages et explosions sourdes. Ceux qui, dans l’aveuglement volontaire, ont trouvé une issue à un temps qu’ils refusaient sans combattre, sont maintenant rattrapés, à chaque instant, par le crissement qui agresse l’ouïe. À la pupille crevée s’ajoute le tympan gratté jusqu’à ce qu’il se perce. La file des pleurants s’allonge chaque jour et chaque nuit diminue — le crime, d’où qu’il vienne, remplit bien sa tâche.

Parmi les lamentations quotidiennes, certaines plus que d’autres s’accrochent aux oreilles restées aptes à l’écoute. Celles-ci viennent de la montagne qu’on cherche encore à saper. À ses abords, des milliers de femmes et d’hommes s’activent de nouveau pour la mettre à bas, pierre à pierre. Que l’une d’elle roule sans prévenir et les forçats se trouvent emportés — la montagne, personne ne l’oublie, sait se défendre. Des ombres muettes s’effacent ainsi sous la roche ; leurs os brisés se mêlent au sable s’ils n’ont pas déjà succombé à la poussière plaquée en dedans d’eux-mêmes. Contre la pioche, la pelle ou la peau nue, sédimente cette terre sèche et rocailleuse qu’ils ont appris à connaître. Elle seule a ce goût qu’ils ont pour le reste perdu. Ils lui trouvent une odeur, une voix même, que chacun interprète à sa manière. Beaucoup l’abhorrent et lui intiment de se taire ; certains y trouvent une énergie qu’ils usent dans leurs coups ; d’autres, sans le dire, goûtent parfois à ce qu’ils tiennent pour une mélodie.

Le soleil depuis plusieurs heures s’est effacé. La journée s’achève. Les outils peuplent le sol, inanimés. Là, comme souvent aux rares moments de répit, autour du feu de gaz austère, une singulière mythologie prend forme. Un grondement sourd et continu, lancinant au point de se faire litanie, secoue la montagne. Sur le versant exposé aux regards, un visage se dessine. C’est une esquisse incomplète, écrasée par la hauteur infinie des pentes, mais dont l’informe s’imprime dans toutes les têtes. En témoignent ces masques que sortent certains lorsque la surveillance s’atténue. De la montagne ils rejouent les motifs, ceux du jour mais ceux aussi des temps passés. Les bêtes oubliées se redressent. Leurs silhouettes s’enchâssent en tristes contes, comptes rendus animaux d’une journée de plus passée à abattre de la roche. Les dents grincent de cette craie qui s’infiltre dans les mailles toujours trop lâches des foulards, pauvres haillons si vite souillés. Les figures s’habillent de cris d’outre-monde. Les uns soufflent une peine rageuse, les autres une colère contenue. Les crocs, s’ils n’étaient limés par la terre remâchée, seraient à toute heure prêts à mordre. Mais que peuvent faire des doigts sans ongles ni force, des dents sans aspérités blessantes ? Serrer la pioche, manger la bouillie puis s’endormir une fois le feu éteint. Demain.

[Zéphir | Ballast]

Demain. Qu’attendre d’autre que ce jour suivant, ce tantôt si tard qu’il ne vient pas ? Si l’on écoute les bruits qui passent entre les bouches, certains le savent. Eux ont passé la brume, déjoué les regards et, peut-être, gagné les cimes, là-haut. Leurs noms se cachent ; ils ne se disent plus, même s’ils résonnent à chaque coup de pelle que portent ces pauvres hères sur le sol nu. Eux sont partis à l’assaut de la montagne, délestés de ces fers qui taillent les membres. Une farce, pour beaucoup. Un dangereux précédent, pour d’autres. Un espoir, enfin. Les premiers fuyards ont surpris les milices populaires, trop occupées à rabrouer les laborieux qu’elles furent pourtant aussi. Les seconds ont pu profiter de la soudaine cohue. Les suivants ne gravirent pas quelques mètres qu’ils étaient déjà abattus. Un Événement, alors, en a remplacé un autre. Une eau nouvelle s’est mise à irriguer la mémoire. La montagne prit ce jour-là une teinte inhabituelle : elle fut rouille. Sur les masques le commémorant depuis, l’on n’a pas hésité à s’ouvrir une veine pour en rappeler la couleur ; les encoches au creux des joues, à la pointe des sourcils ou dans les lobes témoignent des années passées depuis. S’entailler pour se souvenir, faire corps avec la sédition. Que sont devenus les plus rapides, ceux qui dans l’ombre du ciel se sont faufilés ? Personne En-Bas ne le sait. Les masques sont là pour imaginer l’impossible issue. Bien que la chute ne soit pas exclue, et soit peut-être même le plus probable, aucune des histoires n’abordent l’échec. Les cris poussés par les voyants, les aphorismes des diseuses de bonne aventure ne le permettent pas. Plus encore, ils poussent dans le dos les fuyards. La voix et les gestes des conteurs ne sont pas celles de la foule. Mais à eux, qui savent si bien habiter les récits, on permet de formuler ce que beaucoup, s’ils l’admirent, rabrouent.

Les corps, comme les chants, s’élèvent. Au chancellement timide des premiers debout se joignent les bonds, assurés, des plus téméraires. Personne n’ose vraiment tourner le regard vers les figures qui commencent à se mouvoir, de peur de croiser dans les yeux d’un autre cette même rage folle qui habite les siens. Une pathétique ronde se forme. À petites enjambées, un tour de l’immuable feu de gaz serait vite accompli. À pas traînants, il faut plusieurs minutes pour l’effectuer. Le vent sec qui dévale de la montagne impose à tous sa posture. Les pieds raclent le sol. Les genoux sont rentrés, comme désarticulés, les rotules saillantes. Une cambrure singulière signe le dos de chacun : le maniement de la pioche, levée haut pour qu’elle s’abatte avec force, a creusé les reins bien plus que la terre. Pris de face ou de travers durant la journée, le vent offre une physionomie changeante aux corps qu’il forme. Les plus massifs voient leurs muscles se tendre s’ils ont lutté ce jour ; les plus menus sont, eux, recroquevillés, presque noués par leurs propres membres. La foule peu à peu grandit ; la file s’allonge.

Alors les figures se redressent. Le regard remonte la courbe du profil qui s’avance devant lui, jusqu’à croiser, parfois, les faces étranges que certains peignent ou décorent au revers de leur crâne. Les squames qui, comme du mauvais lichen recouvrent la peau de tous, laissent, l’espace d’une danse, la place à un mélange minéral. S’entremêlent la poudre noire et bleue du schiste broyé, la fine poussière du calcaire, les boues rouges et rugueuses qui témoignent des temps anciens où les arbres poussaient et se décomposaient si vite qu’ils pouvaient, en quelques milliers d’années, faire du sol une litière accueillante à la vie. La recherche de l’oxydation, celle-là même qui colore si bien la plus terne des pierres, ranime les membres fatigués. Rares sont les têtes arborant ce vert métallique que l’air adjoint à certaines terres — même au plus bas, entre semblables, la distinction demeure. Une nouvelle gangue recouvre maintenant les trognes : la sueur colmate les poudres, coagule les cristaux. À la vue de ces dessins sans signes et si divers, les bustes se soulèvent d’aise. Le sol, sous les pas, en frissonne.

À la rumeur sourde s’ajoutent des cris, des grognements. Ils font de ces masques de pierre des visages plus habités. Sarabande mortuaire, colonne infernale et animale, la ligne, lentement, se meut. L’excitation a depuis longtemps succédé à la peur des premières fois, lorsqu’on ne savait pas bien si se lever ainsi serait toléré. Les corps se sont habitués à la transe comme plus tôt à la tâche répétée : les cous sont forts à force de porter les masques. En les revêtant, d’autres, plus anciens, se mettent à tomber. La hiérarchie des pelles et des pioches se dilue dans l’ondulation d’une marche où la spontanéité l’emporte sur la place gagnée le jour. C’est à la plus belle prise, à la taille la plus travaillée que reviennent des honneurs aussitôt retirés ; roi et bouffon ne sauraient se répondre — plutôt, ils se confondent. Les seuls réellement fêtés sont les absents : morts ou enfuis, ils irriguent la danse sans y prendre part. Les raisons toutefois se mêlent. On pense aux martyrs comme aux brigands, on rejoue un Événement et on l’expulse de soi pour qu’il ne se reproduise pas ou bien survienne subitement.

[Zéphir | Ballast]

Ce soir-là, l’intensité d’une jeune bête se distingue. Cornes et crocs nourrissent son décor et ses gestes. Elle griffe l’air de ses quatre membres, fêle et siffle, s’agenouille, se tend puis bondit. Autour d’elle la farandole se resserre. Les genoux se lèvent en cadence, piétinent en rythme. Le sol, dont racines et insectes ne sont plus que fossiles, semble s’agiter sous le claquement des plantes et l’écho des plaintes. Au battement collectif répond un torse distordu par l’ardeur. Les soubresauts se font plus rapides, plus violents encore à chaque hoquet ; la peau même paraît se décoller des chairs pour claquer contre les os. Mais, alors que la cadence s’accélère, les mouvements de la bête se perdent en convulsions. Des accrocs s’immiscent dans la démarche : craquements et luxations se font attendre, s’entendent presque à l’avance tant la machine s’emballe, s’emporte !

Soudain, le corps s’effondre. Là où le silence devrait s’imposer, c’est un bruyant chahut qui accompagne la respiration saccadée de la femme devenue bête retournée femme, restée si belle dans l’exécution de sa fable. Avec une peine immense, empesée de son masque, elle relève lentement son visage. Le sang sur ses mains écorchées, ces mains qu’elle a portées aux flancs de la pierre, a recouvert la gueule ouverte de sa face. De son corps, elle ôte une à une les parures. Les marques disparaissent. C’est sous les haillons du jour qu’elle se relève. L’indifférence se propage au sein de la foule. Avec la danse le carnaval a pris fin. Bien que les têtes soient aimantées par les cimes où d’autres, peut-être, séjournent, les yeux n’ont plus que la terre à fixer. Mais la nuit est tombée : de la voir, elle aussi, l’ombre les empêche. Chacun se retire vers son rocher, taillé en voûte et percé finement pour s’abriter de cette poussière qui s’y instille. C’est le travail du lendemain qui occupe désormais les esprits.

Seul au centre demeure un feu de gaz que rien ne réduit. Une flamme perdure. Son bleu luit. Un léger souffle accompagne l’oscillation verticale. Au cœur de la nuit, quand la rumeur retombe et s’endort, une étincelle avait autrefois coutume de jaillir. Dans l’âtre bourgeonnait alors un foyer, au sein duquel des braises se déposaient. Avec hâte, tout s’enflammait. Les parois se paraient de cordes à même de les escalader et nombreux étaient ceux qui s’y essayaient. Mais le pourpre s’est fait ciel sans nuages, le grenat mer sans creux, ni écume, ni vague — et la torpeur est devenue monde. À faire feu de tout bois, le bûcher ne renaît ni ne retombe.

Haut, très haut au-dessus des carrières et des mines, des fanaux trouent la noirceur du ciel. Des étoiles, pensent ceux d’En-Bas. Elles aussi parsèment les draps, masques et peintures qu’on sort pour la transe. Des signes parmi d’autres. Ce soir-là, un enfant, seul, accroupi aux abords du feu de gaz, les regarde. Il se demande si En-Haut les fuyards que l’on chante et conspue les voient de plus près. Les secondes s’égrainent et commencent à fournir le socle à même de soutenir cette pensée. Mais, comme une eau trop salée, l’idée se trouble tandis que les yeux s’habituent à l’ombre. Les images deviennent plus lucides et l’imagination se dissout. Il fixe le ciel sans que rien ne le perturbe. Soudain, il jurerait qu’une des étoiles a cillé. On croirait en avoir vu plusieurs cligner. Le temps de se laver les yeux et de les relancer à nouveau dans les airs, c’est un drap noir que son regard rencontre.

De ça, l’enfant ne parlera pas. Il le sait, peu sont ceux qui comme lui l’auront vu. Peut-être même a‑t-il été le seul. Il faut garder les lueurs en soi. Au fond du corps elles se dissipent ; dans le cœur enfin elles disparaissent. C’est les paupières closes qu’il regagne sa couche. Le regard en dedans. Derrière un masque à la bouche amère.