On le disait « controversé » ; on l’appelait l’avocat des « causes perdues » et des « indéfendables ». Il est mort le 15 août 2013, à l’âge de 88 ans, et trouvait de l’humour à Pol Pot, avait de la sympathie pour Mao, fut stalinien et gaulliste, compagnon d’une membre du FLN condamnée à mort, résistant puis défenseur du nazi Klaus Barbie. Peu avant de tirer sa révérence, il déposa plainte contre Nicolas Sarkozy pour « crimes contre l’humanité ». Ses ennemis juraient de sa « méchanceté », de sa « cruauté » et de son profil de parfait « salaud » ; ses partisans louaient son « humanisme », son « courage » et sa « résistance » à l’ordre en place. Vergès, diable et saint ? Si personne ne s’accorde, tout le monde paraît se rejoindre sur un point : l’homme était mystérieux, impénétrable, équivoque, énigmatique… Et si la vie de l’avocat n’avait été, en réalité, qu’une seule et même ligne, droite et claire ?

Un stalinien chez les gaullistes

Fils d’un Créole communisant, athée, tour à tour ingénieur agronome, professeur, consul et médecin, et d’une Vietnamienne institutrice de son état. Même s’il perdit sa mère alors qu’il n’avait que trois ans, Vergès se souviendra de l’« atmosphère douillette » de son enfance. Le jeune métis savait l’humiliation que subissaient les peuples colonisés, à qui il s’identifiait d’instinct, mais il savait surtout qu’il ne serait jamais une victime mais un « être différent » des autres, un être qui ne craindrait pas de s’affirmer « supérieur » dès qu’on le rabaisserait à son sang mêlé. Il avait à peine dix ans lorsqu’il rencontra Mohamed ben Abdelkrim El Khattabi, anticolonialiste marocain et leader de l’insurrection du Rif. Il fut photographié, deux ans plus tard, poing levé dans un cortège du Front populaire. L’étudiant parisien se prit de passion pour la guerre d’Espagne — les noms des batailles résonnaient dans la tête de l’adolescent romantique : Teruel, Barcelone, Guadalajara… La République espagnole tomba ; puis la France d’en faire autant un jour de juin 1940. Le Maréchal ouvrit son pays aux ennemis ; le Général quitta le sien pour les combattre.

« Sens du sacrifice et héroïsme. Frisson des armes et du corps à corps. Les âmes littéraires rêvent de faire la guerre que les livres ont jusqu’ici faite pour elles. »

Aux côtés de son frère, Vergès monta à bord d’une frégate de la France libre, débarquée sur l’île de la Réunion, et finit par accoster à Liverpool. Nous étions en 1942 ; Vergès avait dix-sept ans. Si certains autour de lui s’engagèrent pour défendre la patrie occupée, le jeune homme entendait également lutter contre le nazisme : « On va combattre un système qui ne nous plaît pas, pensant qu’après la défaite de ce système on pourra passer à des choses plus sérieuses, à vaincre le système colonial lui-même par exemple. » Ou instaurer un régime communiste en France. Les grands idéaux n’avancent jamais seuls ; Vergès ne le nia pas : il suivit également de Gaulle par goût de l’aventure. Sens du sacrifice et héroïsme. Frisson des armes et du corps à corps. Les âmes littéraires rêvent de faire la guerre que les livres ont jusqu’ici faite pour elles. Vergès conserva de ces trois années de lutte un souvenir exaltant — un parfum de merveilleux, osa-t-il avancer. La résistance l’emporta en Algérie, au Maroc, en Italie, en France et en Allemagne… Il tua. « Je le faisais sans haine, c’était la guerre. » Il tuait, confia-t-il, sans diaboliser celui à qui il ôtait la vie. Il tuait avec le respect que l’on doit à l’adversaire.

Mais si Vergès était gaulliste, il n’en demeurait pas moins proche du mouvement communiste. Il avait lu Marx et Lénine. Un peu seulement mais assez pour prétendre que le monde de demain devrait être plus juste. Le Pacte germano-soviétique n’entacha pas la passion qu’il portait à Staline : c’était « un chef », un homme qui savait conduire sa barque sans se soucier du courant et des vents dominants, un homme à qui l’on devait l’industrialisation d’un pays arriéré et sur qui, rien moins, reposait l’avenir de l’humanité tout entière… Les purges, les camps, les déportations dans l’Oural, les rafles de la Tchéka et les pelotons au petit matin ? Vergès ne se posait pas de questions. Ou, plutôt, ne voulut pas s’en poser. Jusque dans les années 1990, Vergès continua d’éprouver de l’admiration pour Staline — ce fut son mot —, bien qu’il concéda, certes, que l’homme fut un dictateur. Vergès fut un partisan fidèle : il ne dissimula jamais l’affection qu’il continuait de porter à de Gaulle, soldat insubordonné, héraut, à ses yeux, de la France libre et flambeau de l’indépendance des nations. C’était non sans fierté qu’il récitait, cinquante ans plus tard, sur la scène d’un théâtre parisien et sous nos yeux, les quelques mots qu’il lui avait adressés lors de sa défense de Djamila Bouhired, la moudjahidate algérienne : « Tout drame français, je le sais personnellement, est un monde de drames humains, et de celui-là vous avez raison de ne rien cacher. Votre éloquente sincérité ne peut laisser personne indifférent. Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’assurance de mes sentiments les meilleurs et très distingués. P.-S. : Avec pour vous, Vergès, mon fidèle souvenir. »

Charles de Gaulle, 24 août 1944 (colorisée par R. White)

Anticolonialiste et anti-impérialiste

Le combat contre le colonialisme constitua la colonne vertébrale de son existence. Lorsqu’on lui demandait si sa sensibilité de colonisé avait guidé sa vie, l’avocat répondait par l’affirmative. Vergès rallia le PCF puisqu’il était alors le seul parti français à s’opposer à la guerre d’Indochine et le quitta en raison de sa tiédeur quant à la question de l’indépendance de l’Algérie. De son soutien au FLN (1955) à sa présence à Tripoli (2011), un axe, un leitmotiv : soutenir le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, lutter pour leur indépendance, briser l’hégémonie de l’Occident et œuvrer à l’avènement d’un monde multipolaire. Discours, parure et apparence !, a vivement contesté le journaliste Antoine Glaser, auteur d’Africafrance : « Il était l’un des piliers de ce qu’on a appelé la Françafrique

. Il faisait partie d’une douzaine de personnalités françaises influentes qui tiraient leur puissance à Paris de leur proximité avec les chefs d’État africains. En tant qu’avocat des hommes de pouvoir en Afrique, Vergès appartenait à ce club très fermé de ces Messieurs Afrique

qui avaient pour nom Martin Bouygues, André Tarallo ou Vincent Bolloré, pour n’en citer que les plus connus. Ces hommes faisaient la pluie et le beau temps en Afrique, mais aussi en France. Ils étaient craints par les hommes politiques français car ils connaissaient l’envers du décor des relations franco-africaines. »

« Pourquoi les crimes contre l’humanité dont vous l’accusez sont-ils réductibles à la seule humanité blanche ? »

L’avocat marqua l’Histoire pour avoir inventé le « procès de rupture » au moment de la guerre d’Algérie : ses clients, jugés pour terrorisme, n’allaient plus chercher à se défendre mais allaient revendiquer leurs actions et renverser l’accusation. Terroristes ? Non, résistants contre des occupants, résistants comme l’avaient été les maquisards français contre la botte allemande. Coup de génie. « J’approuve entièrement [leur] action. Pour moi, [ils sont] les frères de ceux que j’ai connus dans la France libre », raconta-t-il dans l’ouvrage Jacques Vergès l’anticolonialiste. Les poseurs de bombes posent avant tout des questions, pensait celui qui se moquait des juges et des procureurs — seule l’intéressait l’opinion publique, celle qu’il devait atteindre, toucher puis convaincre, afin de transformer une condamnation en geste politique à écho international. Djamila Bouhired, activiste du FLN condamnée à mort, fut ainsi graciée par l’État français après la campagne qu’il mena aux côtés de son complice, Georges Arnaud, en 1957.

La liste de ses clients politiques les plus connus est éloquente : Georges Ibrahim Abdallah, Libanais engagé auprès de la guérilla palestinienne et accusé d’avoir participé à l’exécution d’un diplomate israélien et d’un militaire américain ; Carlos, Vénézuélien formé dans les camps d’entraînement palestiniens, qui tenta d’abattre un avion israélien au lance-roquettes ; certains membres de l’organisation anarcho-communiste Action Directe, en lutte à mort, selon leurs propres mots, contre « l’impérialisme occidental et sioniste », et de la Fraction Armée rouge, en guerre contre « l’impérialisme américain » ; Khieu Samphân, dirigeant Khmer rouge accusé de crimes contre l’humanité, dont Vergès préfaça l’ouvrage L’Histoire récente du Cambodge et mes prises de position, en 2004, afin de rappeler qu’il incombe de « faire le procès des responsables américains » impliqués dans le drame cambodgien ; Slobodan Milošević, président, accusé de génocide, d’une Serbie bombardée par les forces de l’OTAN. On sait également qu’il fut, un temps, pressenti pour être l’avocat de Saddam Hussein au lendemain de la guerre d’Irak diligentée par les Nord-Américains. C’est à cette aune que le philosophe communiste Slavoj Žižek le qualifia, dans son essai Après la tragédie, la farce !, de symbole de la solidarité « entre fascisme et anticolonialisme » (d’autres dirent : rouge-brun).

Procès de Nuon Chea et Khieu Samphan, cadres des Khmers rouges, novembre 2016 (DR)

Vergès ne défendit pas seulement des clients — avec qui, quoiqu’il ait pu prétendre, il noua des liens plus que professionnels —, comme tout avocat en a mission ; il attaqua. En creux, à couvert ou de front, mais il attaqua. Mais alors, Klaus Barbie ? Pourquoi un résistant supposément antifasciste défendit-il un tortionnaire national-socialiste ? Provocation, coup médiatique ou simple devoir d’avocat ? Stratégie de la rupture, là encore : Vergès retourna le procès et accusa les accusateurs : comment vous, les vainqueurs, vous les démocrates aux dents propres, vous la fine fleur de l’Europe et du monde que vous dites « libre », comment pouvez-vous juger Barbie alors que vous avez commis la même chose que lui ? Pourquoi la torture serait-elle ignoble lorsqu’elle est commise par un Allemand, tout infect boucher qu’il est ou serait, mais admissible lorsqu’elle est l’œuvre d’un soldat français en Algérie ? Pourquoi les crimes contre l’humanité dont vous l’accusez sont-ils réductibles à la seule humanité blanche ? Pourquoi les bras arrachés des Congolais, les corps écorchés des Malgaches et les fers aux cous des aborigènes restent-ils dans l’angle mort de vos indignations ? Vergès, après Aimé Césaire, rappela que le colonialisme fut l’une des matrices idéologiques du nazisme, comme Adolf Hitler l’admettait en personne lorsqu’il a fait savoir que sa politique s’inspirait pour partie de celle des Anglais aux Indes et des Européens contre les Indiens d’Amérique. « Je voulais dire aux Français qui faisaient la guerre d’Algérie, aux Américains qui faisaient la guerre au Vietnam : cet homme, c’est votre sosie, c’est votre image, vous êtes en train de vous condamner vous-mêmes. » Sa défense, en 2011, du président déchu Laurent Gbagbo lui permit de montrer du doigt l’ingérence occidentale et le rôle de l’armée française, alliée à Alassane Ouattara, économiste formé sur les bancs du FMI. Était-ce le caractère démocratique des institutions ivoiriennes qui émut à ce point l’establishment français ou ses puits de pétrole, ses ports, son cacao et son café ? Ses dernières positions, sur la Libye et la Syrie (avec son soutien explicite au gouvernement de Bachar el-Assad), obéirent à la même logique : appuyer les régimes en place, tout autocratiques qu’ils fussent, contre les interventions extérieures de l’OTAN.

Internationaliste et patriote

« Il opérait une distinction entre le pays et ceux qui se targuent, bouffis de l’orgueil des urnes, de le représenter : valetaille politicarde, fatras de députés, canailles républicaines… »

Jacques Vergès répétait avoir défendu l’honneur de la France en même temps qu’il défendait l’action du FLN. La France éternelle, charnelle, la France façonnée au fil des siècles et des génies qu’elle enfanta. La France de Maximilien de Robespierre, qu’il admirait tant. « Sans la France, le monde serait seul », déclara-t-il dans les pas de Gabriele D’Annunzio. Il ne cessa d’opérer une distinction entre le pays — sa culture et son peuple — et ceux qui se targuent, bouffis de l’orgueil des urnes, de le représenter : valetaille politicarde, fatras de députés, canailles républicaines, ministres aux cravates tachées de sang… Les patriotes européens ont souvent dénié aux autres le droit d’être qu’ils exigeaient pour eux-mêmes : Vergès aimait son pays et souhaitait que les peuples de la terre aient la possibilité d’en faire autant.

Le métis qu’il était entendait toutefois d’une oreille suspecte, c’est le moins que l’on puisse dire, les odes au métissage chères à l’ère Lang. « On ne peut pas mélanger les cultures comme on mélange les liquides. » La gauche, avançait-il, a fait litière des nations, des frontières comme des particularismes culturels ; et l’homme de se placer en faux : Vergès aspirait à une Algérie algérienne, une Russie russe, une Chine chinoise et une France française. Le monde unicolore, barbouillé aux lois du marché et aux droits de l’Homme — cet Homme dont la majuscule a l’odeur des bibliothèques et dont Karl Marx se riait en son temps —, celui du « cosmopolitisme » et de la modernité, ce monde n’était pas le sien. L’avocat déplorait la disparition des patries et défendait, à le lire, une planète riche de sa diversité, de ses couleurs, de ses singularités et de ses dissonances : « On voudrait imposer aujourd’hui un mode de vie cosmopolite à l’univers entier, que toutes les filles portent des jeans ou s’habillent comme des putains, que la musique de Madonna envahisse la planète. On voudrait que tout le monde rêve en regardant Dallas. […] Le meilleur des mondes serait sur le point de naître, une sorte de melting pot tendant vers une couleur moyenne, vêtu du même uniforme, parlant l’espéranto humaniste », précisa-t-il ainsi dans son ouvrage Le Salaud lumineux. Et s’il se réclamait de la pensée internationaliste, il signala qu’elle n’induisait en rien, à ses yeux, la dissolution des cultures mais l’alliance et la coopération des nations dans une perspective révolutionnaire.

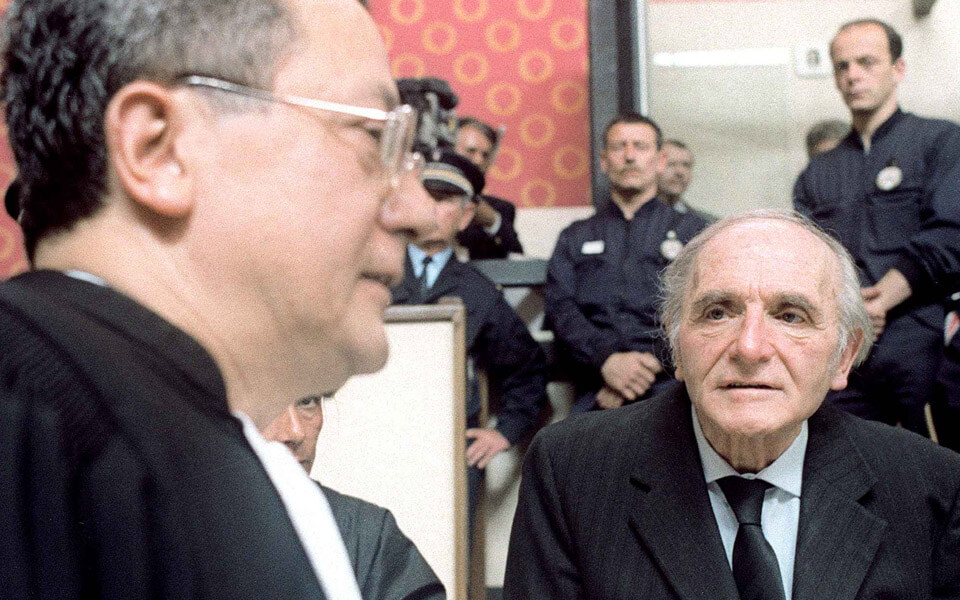

Procès de Klaus Barbie, 1987 (AFP)

Contre la « Démocratie »

Que l’Occident rabatte ses prétentions. Qu’il cesse de se croire maître des lieux. Qu’il ait enfin le rouge au front, celui du sang qu’il verse. Vergès n’eut, au fond, qu’un même mot d’ordre : qui êtes-vous pour juger autrui ? Les sarcasmes émaillent les pages des journaux intimes qu’il publia ; sa cible de prédilection ? les droits-de-l’hommistes. Ceux qui pensent que la démocratie s’exporte comme des matières premières, ceux qui l’imposent à grand renfort de bombardiers, ceux qui s’en gargarisent, le torse bombé droit dans leurs bottes, au point d’en oublier la poutre qu’ils ont dans les yeux, ceux qui lèvent des armées aux chants des droits de l’Homme et creusent des tombeaux dans les flancs de la Déclaration universelle.

« Vergès fut, jusqu’à l’aveuglement, la mauvaise conscience de l’Occident, le reflet que ce dernier se refusait à voir, le caillou dans ses souliers si bien cirés. »

Lumières, Civilisation, universalisme, droits des femmes, humanitarisme, démocratie, protection des civils… L’enfer, on le sait, aime à se parer des plus dignes intentions : Victor Hugo et Jules Ferry n’ont-ils pas défendu la colonisation au nom des idéaux républicains ? Alexis de Tocqueville, l’illustre intouchable que l’on sait, n’a-t-il pas écrit, dans De la colonie en Algérie, qu’il convenait de ravager la Régence d’Alger ? Kennedy n’a-t-il pas autorisé l’usage d’armes chimiques pour « protéger » les civils vietnamiens ? Bush n’a-t-il pas prétendu pas vouloir installer un régime démocratique pour mieux dévaster l’Irak ? La présence militaire en Afghanistan n’a-t-elle pas été, pour partie, légitimée au nom de l’émancipation des femmes ? Cette Démocratie, que Vergès comparait à quelque « religion nouvelle », a le goût des massacres et des mensonges ; en 2008, il clama dans La Passion de défendre : « Cette pensée universaliste n’a pas empêché les tenants des Droits de l’homme de pratiquer l’esclavage, de commettre le génocide complet des Tasmaniens, de chasser à cour les aborigènes d’Australie, de détruire les empires inca et aztèque, de pratiquer le travail forcé en Afrique, d’imposer l’importation de l’opium des Indes à la Chine. » Vergès fut, jusqu’à l’aveuglement, la mauvaise conscience de l’Occident, le reflet que ce dernier se refusait à voir, le caillou dans ses souliers si bien cirés.

Le droit d’ingérence, né de la guerre froide, implique que l’on puisse enfreindre la souveraineté des États pour y intervenir en cas de violations des droits humains. Dans le sillon de Kouchner, Bernard-Henri Lévy en fit un devoir : la démocratie n’a pas de frontières et il incombe aux nations — occidentales, pour sûr — de s’immiscer, parfois militairement, dans les conflits du monde. Lisons donc La Guerre sans l’aimer, signé du second : le philosophe s’en prend aux « grands stratèges immobiles », aux « abandonnistes, pétainistes, français », à la « saloperie souverainiste », aux « munichois », aux « pacifistes » et aux « salauds qui pensent qu’un petit fascisme vaut toujours mieux qu’une grosse guerre » — sans emphase, comme de juste. Vergès s’opposait en tout point à cette conception des relations internationales et prônait le respect le plus strict de la souveraineté des nations. « Chacun chez soi et le Bon Dieu pour tous. C’était la vision du monde du général de Gaulle », avança-t-il lors d’un entretien.

Guerre d'Irak, Christoph Bangert

Sous les bons sentiments et la grâce humanitaire se dissimulent, pensait Vergès, les intérêts sonnants et trébuchants de l’oligarchie. Le fric se maquille en morale et les nouveaux missionnaires paradent, la larme à l’œil et la main sur le cœur des corps expéditionnaires… La guerre de Libye, jugea l’avocat, eut pour fonction de s’emparer du pays et d’empêcher Kadhafi de retirer ses fonds des banques occidentales. « C’est le pognon, c’est les affaires, c’est la domination du monde ! » La guerre engagée contre la Libye, poursuivit Vergès, fut conduite par des « voyous, des assassins » : une « entreprise de meurtres, d’assassinats, de brigandages ». Son devoir, en tant que citoyen français, était donc de « combattre ces imposteurs qui trahissent la France, qui trahissent son Histoire ». D’où la plainte qu’il déposa, avec son collègue Roland Dumas, contre le président Nicolas Sarkozy, coupable à leurs yeux de crimes contre les civils libyens morts durant l’intervention — leur ouvrage Sarkozy sous BHL, paru en 2011, établit la liste précise des chefs d’inculpation et dressa le portrait d’un président barbare, coiffé du « casque colonial », proxénète et chef de gang. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que Vergès interpellait directement un chef d’État : il s’adressa à Bush en personne, dans La Démocratie à visage obscène, et conclut l’ouvrage sur ces mots : « Accusé Bush, levez-vous ! »

Par-delà le Bien et le Mal

« Un homme de bien n’est qu’une ordure qui s’ignore. La différence entre un sage et un assassin ? Le premier n’est pas encore passé à l’acte. »

Son auteur de chevet se nommait Friedrich Nietzsche. Il ne partait jamais en voyage sans un ouvrage du philosophe allemand et affirmait converser avec lui. Le Nietzsche de Vergès chemine loin des foules et du fracas des cités. Homme des contre-allées, individu rétif aux masses et aux torpeurs grégaires, prophète des cimes et des lacs glacés. Aimer la vie, l’aimer jusqu’à plus soif, embrasser son destin, rire d’un rire d’or et danser. Vergès se compara à l’enfant nietzschéen, celui d’Ainsi parlait Zarathoustra, lorsque l’émissaire du « surhumain » rapporte l’existence des trois métamorphoses : l’homme est d’abord chameau — passivité, obéissance, docilité —, puis lion — rage, colère, rébellion —, puis enfant — acceptation joyeuse de la vie, dépassement du ressentiment, retour à l’innocence perdue, édification de valeurs nouvelles. « Il s’amuse de tout dans la plus parfaite innocence. Je suis un innocent », acheva cet avocat qui concevait la justice comme un jeu, une création.

Tous les hommes, absolument tous, croyait-il, ont droit au respect. Âmes viles ou charitables ? Bouffonnerie d’eau bénite ! Un homme de bien n’est qu’une ordure qui s’ignore. La différence entre un sage et un assassin ? Le premier n’est pas encore passé à l’acte. Les monstres, pensait-il, n’existent que dans l’imagination des pense-petit — Hitler, après tout, embrassait les mains de ses secrétaires… « Il y a dans le cœur du plus honnête homme un cloaque plein de reptiles affreux », affirmait Vergès, bien résolu à broyer la prétention des nobles cœurs à se croire mieux que ceux qu’ils condamnent et dont ils réclament la tête. Mais il alla plus loin encore : la morale, en ce qu’elle reste une règle commune, fige les potentialités de la vie (appréciation nietzschéenne s’il en est). Partant, « le crime est le signe de notre liberté, la condition de notre destin ». Sa morale était de n’en pas avoir. L’infraction et la transgression incarnaient à ses yeux des facteurs d’évolution et d’émancipation : les animaux, eux, ne violent pas les lois, écrivit-il en 1988 dans l’ouvrage Beauté du crime. Sang & satin : le marquis maoïste chérissait le lyrisme le plus noir, quitte à verser dans le chromo, et ne craignit pas d’évoquer, dans Que mes guerres étaient belles !, la « sombre beauté des procès de Moscou ». Gardez pour vous vos cris d’effroi : l’avocat se plaisait à raconter qu’il fumait le cigare pour chasser les moustiques et les humanistes…

Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi à l'Élysée le 12 octobre 2007, Eric Feferberg / AFP

Si la violence des dominants lui vrillait le ventre, celle des dominés ne troubla apparemment jamais son sommeil. Vergès restait de marbre devant le sang dès lors que les lames qui le répandaient avaient l’aval de la Révolution. Les bombes déposées dans les cafés ou les dancings d’Alger, les pieds-noirs et les enfants égorgés ? Vergès renvoya la violence des combattants à celle de l’occupant — lorsqu’on lui opposait le fait que les résistants français n’avaient jamais tué de civils allemands, Vergès répondait qu’ils eussent peut-être déposé des engins explosifs dans les restaurants fréquentés par les familles allemandes si le Reich avait installé des colonies de peuplement sur le sol hexagonal. Le viol d’une Irakienne, consigna-t-il dans l’un de ses livres, le bouleversa davantage que les trois mille morts du World Trade Center. Un jeune homme qui se ferait exploser dans l’une de nos cités ? Il donnerait « à chacun la fin qu’il mérite, accidentelle ou volontaire ». Les crimes des Khmers ? Il affirma dans un premier temps ne pas porter de jugement, ne pouvant savoir ce qui se déroula réellement au Cambodge, puis précisa sa pensée bien des années après : il est impropre de parler de génocide et les chiffres ont largement été surévalués — quant à son client, Khieu Samphân, il était « une personne affable », un « innocent », « un idéaliste à la poursuite d’idées révolutionnaires ».

Don Juan et dandy

« C’était dans les yeux des autres qu’il se délectait de sa grandeur — et les grands noms de l’Histoire permirent à Vergès de bâtir le sien. »

Cigares, grands crus, belles tables, bains moussants, tentures et homards… L’avocat des damnés de la Terre n’en eut pas moins le goût du luxe. Marxiste-léniniste vêtu en grand bourgeois, il navigua sur les eaux insurgées en esthète, d’une Révolution l’autre, au gré de ses caprices. « J’aime les révolutions comme [Don Juan] aimait les femmes », avoua-t-il dans Le Salaud lumineux. Changer de cause comme de couche ; garder l’allant de la jeunesse et la vitalité des premiers pas. Dès lors que les révolutions s’affaissaient — et elles n’y manquent jamais —, Vergès prenait les voiles. La politique au quotidien, celle du long terme, cavités et crevasses, failles et fissures, la seule qui soit, en somme, ne semblait pas l’intéresser ; il lui préférait les coups d’éclat, l’aube et sa fraîcheur.

Vergès a toujours affirmé être fasciné par la grandeur et le destin. Sa vie s’écrivit en lettres capitales. Le trivial, l’ordinaire, le vulgaire ? Laissons cela aux petits. Le solitaire traça sa route à l’écart des honneurs institutionnels — « On est raté dans une profession quand on reçoit une décoration ». Son père lui apprit qu’il valait mieux dire « non », toujours, toujours « non ». Le fils ne manqua pas d’obéir. Sous quelle forme aurait-il aimé réapparaître ? En serpent. Animal fétiche de Nietzsche en ce qu’il possédait le sens de la terre. Animal mythique de la Genèse qui tenta l’Homme et lui ôta, à jamais, sa pureté. La provocation participait de son jeu de jambes — celles que la foule prenait à son cou lorsqu’il franchissait, à dessein, les lignes de la décence. Quel écrivain cita-t-il sans ciller au procès du nazi qu’il nommait, non sans considération, « Don Klaus » ? Louis-Ferdinand Céline. Sa femme idéale ? Eva Braun, compagne du Führer. Et on l’écoute, glacé, répondre lors du procès de Barbie aux accusations portées contre son client (avoir fait violer une femme par un chien) : « Un homme peut prendre de force une chèvre… mais un chien ne peut prendre une chienne qu’à quatre pattes… »

Vergès admettait sans mal avoir le culte de sa propre personne. « Je m’aime. Et comme j’aime toujours passionnément… » Sourire narquois, espiègle ou gourmand, l’homme avait le dédain enjoué et se comparait au lion d’Alfred de Vigny, qui, loin des dindons en troupe, sillonne seul à travers les sables du désert… La haine ? Il s’en disait exempt — mépriser, cigare au bout des lèvres, était son plaisir fort peu coupable. Le dandy, écrivait Baudelaire, doit « vivre et dormir devant un miroir » ; celui de Vergès s’appelait le monde, celui dont il se riait et qui tournait autour de lui. C’était dans les yeux des autres qu’il se délectait de sa grandeur — et les grands noms de l’Histoire permirent à Vergès de bâtir le sien. Le musulman qu’il a été, un temps, fut enterré religieusement après une cérémonie à l’église Saint-Thomas-d’Aquin. Le père de la Morandais rappela que Vergès ne fut pas un saint. Pas même un diable. Seulement « un homme, fait de tous les hommes » et à peine plus mystérieux qu’un autre.

Photographie de bannière : Alvaros Canovas / Paris Match