Texte inédit pour le site de Ballast

Impossible de parler de Gauguin en gardant son sang-froid, observa l’un de ses contemporains : il suscite l’amour ou l’aversion. La sortie en salles d’un film à sa mémoire — dont il ne sera pas question ici — a ravivé une polémique déjà fort bien connue des initiés : si l’artiste est bien le génie que l’on sait, l’homme n’est pas le héros que l’on dit. Pis, il aurait tout du salaud, à la fois pédophile et colonialiste. Si la première accusation ne saurait faire l’objet d’un débat (Gauguin fut le premier à revendiquer de très jeunes partenaires), comment entendre que Daniel Guérin, essayiste marxiste libertaire et anti-impérialiste, ait pu, comme d’autres, brosser le portrait d’un peintre « anticlérical, anticolonialiste, pacifiste, antimilitariste, anti-versaillais, chantre de l’amour libre et de l’émancipation féminine » ? Tentons d’y vois plus clair. ☰ Par Émile Carme

Les années 1890 s’étirent et Gauguin, la quarantaine, a derrière lui une vie de pilotin, de matelot dans la marine de guerre, d’agent de change, de peintre sans gloire et de bourlingueur aux quatre coins du monde. Il a cinq enfants et une femme, danoise, qu’il laissera derrière lui pour s’en aller en Polynésie : une première fois (deux ans), puis une seconde, de juillet 1895 à sa mort, indigente, un jour de mai 1903. Zola vient de publier L’Argent ; les troupes étasuniennes font couler le sang indigène dans le Dakota ; la Jewish Colonization Association entend aider les juifs d’Europe et d’Asie à fuir les pogroms ; les mineurs de Carmaux se mettent en grève ; l’anarchiste Ravachol chante en montant à la guillotine ; la France de la Belle Époque s’entredéchire sur le dos de Dreyfus ; le Bunyoro tient tête aux troupes coloniales britanniques ; l’Empire ottoman massacre les Arméniens ; les premiers avions s’envolent ; un physicien découvre la radioactivité — et Gauguin clame : « L’artiste doit être libre, ou il n’est pas artiste… »

Les années 1890 s’étirent et Gauguin, la quarantaine, a derrière lui une vie de pilotin, de matelot dans la marine de guerre, d’agent de change, de peintre sans gloire et de bourlingueur aux quatre coins du monde. Il a cinq enfants et une femme, danoise, qu’il laissera derrière lui pour s’en aller en Polynésie : une première fois (deux ans), puis une seconde, de juillet 1895 à sa mort, indigente, un jour de mai 1903. Zola vient de publier L’Argent ; les troupes étasuniennes font couler le sang indigène dans le Dakota ; la Jewish Colonization Association entend aider les juifs d’Europe et d’Asie à fuir les pogroms ; les mineurs de Carmaux se mettent en grève ; l’anarchiste Ravachol chante en montant à la guillotine ; la France de la Belle Époque s’entredéchire sur le dos de Dreyfus ; le Bunyoro tient tête aux troupes coloniales britanniques ; l’Empire ottoman massacre les Arméniens ; les premiers avions s’envolent ; un physicien découvre la radioactivité — et Gauguin clame : « L’artiste doit être libre, ou il n’est pas artiste… »

Lisons-le. L’œuvre complète — autrement dit : deux ouvrages autobiographiques (Noa Noa et Avant et après), des articles, des notes, un cahier adressé à sa fille Aline. Ainsi que sa correspondance. Il n’est pas question, s’entend, de réduire l’homme à ses écrits, de croire que ces derniers diraient tout de leur auteur, épuiseraient sa pleine vérité, son âme nue ; il n’en reste pas moins qu’ils nous aiguillent et nous éclairent, donnent à approcher, derrière les peintures, ce Français de sang-mêlé fier de ses origines péruviennes.

« Il y a chez Gauguin, dans ce rejet fracassant de la culture et du construit, l’éloge rousseauiste de l’état de nature, de l’espace pré-

civilisationnel. »

Lors de son premier séjour à Tahiti, Gauguin s’étonne, auprès de son épouse, que l’on qualifie les Tahitiens de « sauvages » : c’est qu’« ils chantent, ne volent jamais, ma porte n’est jamais fermée, n’assassinent pas ». Il ne tarde pas à revendiquer le stigmate, à s’attribuer cet affront dérivé du latin, silva, forêt, à le retourner comme les gants qu’il ne porte plus : sa vie, écrit-il à quelque peintre de sa connaissance, est désormais « celle d’un sauvage le corps nu ». Il rapporte, dans les notes qui deviendront Noa Noa — le texte intégral ne paraît qu’en 1966 —, qu’il eut hâte, sitôt arrivé, de « fuir » Papeete, chef-lieu de l’île, et « ses fonctionnaires et ses soldats ». Il ironise sur « les Européens civilisés » et raconte qu’il s’est lié d’amitié avec ses voisins indigènes et se nourrit « comme eux ». Le peintre coupe du bois, chantonne, se sent devenir un autre homme (« un Maori », va-t-il jusqu’à prétendre…) : « Bien détruit en effet tout mon vieux stock de civilisé. » De retour en France, il se dira « plus instruit », riche d’un savoir que les siens ne reconnaissent pas comme tel.

Il y a chez Gauguin, dans ce rejet fracassant de la culture et du construit, l’éloge rousseauiste de l’état de nature, de l’espace pré-« civilisationnel ». S’il dit explicitement rejeter l’exotisme, il n’en recherche pas moins l’authenticité, le noyau que l’on dit « dur » : l’artiste n’entend pas frayer avec les métis et ne cesse de vouloir « retrouver l’ancien foyer », la pureté polynésienne, l’être ou l’essence d’avant la corruption occidentale et moderne. Mythe du « bon sauvage », dit-on volontiers : à raison — on trouve même la formule, sans ironie apparente, sous sa plume. Chez Gauguin comme chez Antonin Artaud, plus tard, l’Autre a aussi, mais pas seulement, valeur de rédemption ou de secours — on songe également au narrateur de La Rencontre de Santa Cruz, désirant, dans la boue d’un village sud-américain ou le corps d’une femme sublimée pour ce qu’elle aurait d’éternellement « inca », se guérir, lui, le « malade de l’Europe malade1 ». Ambiguïté constitutive de l’admiration du peintre : l’indigène, fût-il loué et sincèrement soutenu, demeure pour partie l’objet de ses projections — Artaud n’écrivit-il pas qu’il se rendit au Mexique afin de chercher « une nouvelle idée de l’homme », afin d’y rencontrer les rites indiens à ses yeux « vertus curatives pour l’âme », afin de toucher du doigt la part mexicaine « demeurée pure » et épargnée du mode de production capitaliste comme de l’esprit européen2 ?

Femmes de Tahiti, 1891

Lors de son second séjour en Polynésie, Gauguin, diminué par la maladie — le cœur, la syphilis (?), l’estomac, le foie, la vue, l’eczéma, les nausées —, écrit : contre l’État (« Tout gouvernement me paraît absurde »), le nationalisme (« Sous le nom de Patrie, les hommes se déchirent pour des intérêts, vils, matériels »), le culte de la propriété privée (« que la terre appartienne à tous et non à un seul »), les missionnaires (« l’Évangile d’une main, le fusil de l’autre »), le monothéisme (« Il faut tuer Dieu »), le mariage — une institution marchande, ni plus, ni moins — et le sort fait à la femme. Celle-ci devrait, égraine-t-il, avoir le droit de gagner sa vie, d’aimer « qui bon lui semble », de disposer de son corps ainsi qu’elle l’entend, de se passer des prêtres. Et Gauguin de mettre en garde le pouvoir contre un « soulèvement populaire » dès lors qu’il se fait « bourreau d’une société » (« L’État, c’est nous, c’est-à-dire le peuple, celui qui en fin de compte a toujours le dessus »). Autant de positions qui conduiront Daniel Guérin, dans les années 1970, à préfacer une anthologie du peintre, qu’il tenait pour « toujours révolutionnaire pour notre temps », certifiant qu’il « aura combattu, au service des autochtones et des petits colons, non seulement gouverneurs, procureurs, sangsues capitalistes, mais les deux représentants caractéristiques

, aux Marquises, d’une forme de société qui lui était intolérable : le curé et le gendarme3 ».

« Il semonce, d’une plume sarcastique, l’hypocrite devise républicaine et ironise sur ces civilisés fiers de ne point manger de chair humaine. »

Gauguin écrit comme le boxeur qu’il fut à l’occasion, frappant dru et sans détour : il jure, dans le cinquième numéro du journal Les Guêpes, que la conquête coloniale s’apparente à « de la folie barbare » (« planter un drapeau, y installer une administration parasitaire, entretenue à frais énormes, par et pour la seule gloire de la métropole », voilà bien une « honte ») et interpelle ses concitoyens avec la vivacité qu’on lui connaît : « Oh ! braves gens de la métropole, vous ne connaissez pas ce que c’est un gendarme aux colonies. Venez‑y voir et vous verrez un genre d’immondices que vous ne pouvez pas soupçonner. » Gauguin se décrit, une fois encore, comme « le sauvage qui hait une civilisation gênante » ; il raille l’administration coloniale incapable de « se douter un instant de la valeur des artistes marquisiens », fustige le rôle des missionnaires dans la mise au ban de l’art polynésien et n’hésite pas à les traiter de « cadavre[s] » seulement bon à tuer au nom de Dieu ; il dit l’élégance, c’est son mot, de la « race » maorie et se désole de son extinction du fait de la présence européenne et des maladies qu’elle charrie (Gauguin l’eût lui-même été, contagieusement malade, commenteront d’aucuns…).

Dans une lettre, adressée à deux inspecteurs des colonies, le peintre dénonce le sort infligé aux indigènes et s’en prend au « dégoûtant spectacle d’hommes qui ne sont plus que de la chair à contributions de toutes sortes, et à l’arbitraire du gendarme ». Il semonce, d’une plume sarcastique, l’hypocrite devise républicaine et ironise sur ces civilisés fiers de ne point manger de chair humaine mais pourtant fort bien disposés, chaque jour et tout à leur égoïsme, à « manger le cœur de [leur] voisin ». La critique de la domination étatique et coloniale — qu’il lui arrive de dissocier de la colonie ordinaire, entendue, dans son acception étymologique, comme simple travail de la terre en contrée lointaine (c’est ainsi qu’il peut endosser, non sans ambiguïtés, le terme de « colon » : le bon petit colon du labeur quotidien face à l’odieux Léviathan colonial) — constitue un fil rouge de ses dernières années dans le Pacifique. « Nous autres indigènes des Marquises », lance même celui qui, quelques jours avant sa mort, se présente, dans sa correspondance, comme le « défenseur des indigènes ».

L'autoportrait au Christ jaune, 1889

Lisons maintenant ses biographes. Les faits en plus des dires, donc. L’historien de l’art Henri Perruchot avance dans La Vie de Gauguin, paru en 1961, que l’homme a bel et bien pris « la défense des indigènes » et qu’il chercha à « entraver » les institutions coloniales, entendre les forces de l’ordre et l’Église. Peu de temps après son arrivée à Tahiti, en 1891, le peintre souhaite (plus ou moins en vain) apprendre le tahitien, loue une case autochtone sur la côte sud et « s’assimile » aux us locaux — la population des alentours l’a « adopté », estime l’auteur. Celui que Degas avait surnommé « le loup maigre sans collier » fait savoir, de retour sur l’île, qu’il compte bien y « sculpter [s]on tombeau […] dans le silence des fleurs ». Sans le sou, ou presque, d’humeur parfois suicidaire (il fait une tentative à l’arsenic), assurant qu’il est tour à tour un raté et un grand artiste, Gauguin s’indigne lorsqu’il apprend que des amis français ont lancé une pétition afin d’obtenir quelque aide de l’État : il rappelle alors sa « lutte en dehors de l’officiel ». Deux de ses enfants meurent (il n’a vent que d’un seul décès, rupture familiale et vifs griefs de son épouse obligent) ; le peintre mange des goyaves ou des crevettes d’eau douce que « [s]a vahiné » pêche, séjourne à l’hôpital, se dit le cœur vide, vend du coprah, fonde son propre journal (quatre pages polycopiées, à dire vrai, et vingt-et-un lecteurs) et prend un pseudonyme tahitien. « Quand Gauguin se rend à la ville, nombre de Blancs le regardent avec pitié et mépris. Sous-alimenté, mal vêtu, ce barbouilleur misérable n’est pas des leurs », note l’historien, d’une plume que l’on devine admirative.

« Il incite les Polynésiens à ne pas s’acquitter de leurs taxes et les invite à ne plus scolariser leurs enfants sur les bancs européens. »

À Hiva Oa, aux Marquises — où reposent Gauguin et Brel —, le peintre se lie d’amitié avec Nguyen Van Cam, dit Ky Dong, militant expulsé d’Indochine par les autorités françaises en raison de son implication de premier plan dans le mouvement indépendantiste. Les Marquisiens nomment l’artiste « Koké ». Il achète des litres de rhum et des mouches bourdonnent autour des desquamations purulentes qu’il porte à la jambe droite ; il sculpte des femmes nues sur des panneaux de bois à l’entrée de sa case, inscrit « Soyez amoureuses et vous serez heureuses », érige dans son jardin un totem de prêtre grimé en diable, touche l’argent de toiles vendues en France, refuse de payer ses impôts et fait un enfant à une dénommée Marie-Rose Vaeoho. Gauguin incite en outre les Polynésiens à ne pas s’acquitter de leurs taxes et les invite à ne plus scolariser leurs enfants sur les bancs européens : les rapports de l’administration coloniale indiquent que les écoles catholiques se vident et que la population fait savoir qu’elle s’acquittera de ses prélèvements une fois que Gauguin en aura fait autant. « L’effectif scolaire des établissements de la mission diminuera de moitié », rapporte Perruchot. En octobre 1902 — sept mois avant sa mort —, le peintre s’adresse au gouverneur des Établissements français de l’Océanie afin de s’élever, au nom de tous, contre les taxes et les procès-verbaux dressés en grand nombre. « Gauguin ne décolère pas. À tout moment, il intervient dans les affaires indigènes », poursuit l’historien.

Un gendarme met à l’amende des Polynésiens pour des chants qu’ils n’auraient pas dû chanter puis en sanctionnent d’autres, accusés d’ébriété ; Gauguin plaide l’affaire, se rend à la gendarmerie, tonne, crache du sang, écrit au juge, dénonce la terreur exercée par les gendarmes, écrit à Paris… Un agent porte plainte pour diffamation ; fin mars 1903, Gauguin est condamné à trois mois de prison — l’intéressé rapporte, dans sa correspondance : « Si nous sommes vainqueurs, la lutte aura été belle et j’aurai fait une grande œuvre aux Marquises. Beaucoup d’iniquités seront abolies, et cela vaut la peine de souffrir pour cela. Je suis par terre, mais pas encore vaincu. L’indien qui sourit dans le supplice est-il vaincu ? Décidément le sauvage est meilleur que nous. » Il meurt quelques semaines plus tard, avant d’avoir effectué sa peine. Tioka, l’un de ses amis marquisiens, grave son nom sur un bloc de basalte qu’il dépose sur sa tombe après avoir enduit la dépouille de monoï et l’avoir coiffée de fleurs : « Le Blanc est mort. »

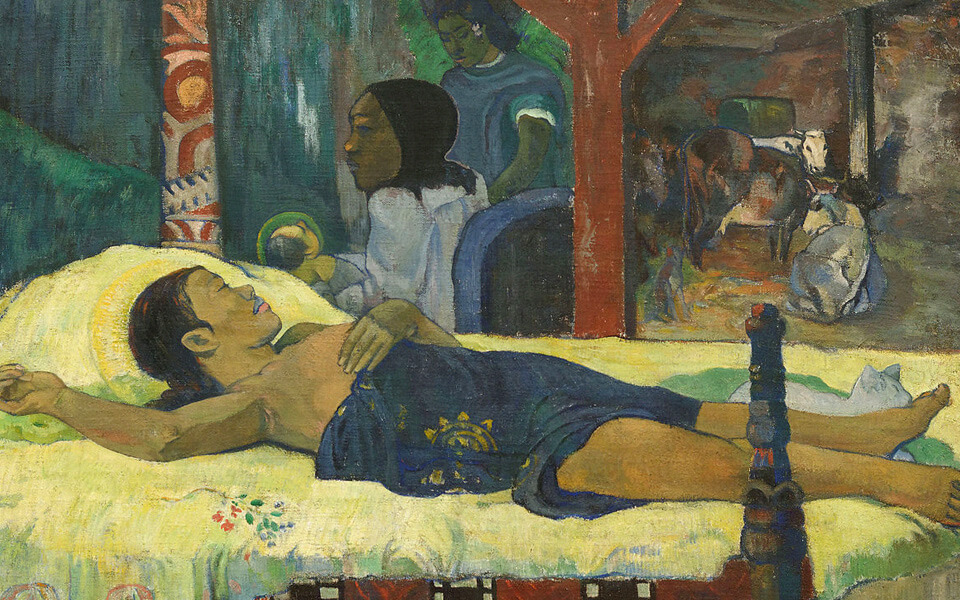

Te Tamari No Atua, Nativité (Le Fils de Dieu), 1896

Lisons l’anthropologue Bengt Danielsson, auteur, en 19644, de l’ouvrage, critique, Gauguin à Tahiti et aux îles Marquises. Le peintre, déçu et écœuré par les trois premiers mois passés à Papeete — Tahiti ressemble à ce qu’il a quitté et la bonne société coloniale, qu’il a fréquentée dans l’espoir de trouver des clients afin de gagner son pain, n’a pas daigné intégrer cet excentrique et bourru badigeonneur qui fraie avec les filles de joie, les marins, les indigènes et les domestiques —, part en quête des « vrais » Polynésiens : il fiche le camp, loue une hutte en bambou, achète de quoi se nourrir à un Chinois, peint, fume, compte le peu de sous qu’il lui reste puis se convainc qu’il est en mesure de briguer le poste vacant de magistrat pour y remédier : refus catégorique du gouverneur. Cinq cents personnes vivent ici ; on le décrit seul, son cerveau en vase clos. Gauguin se documente sur la culture des peuples que l’on ne disait pas encore « premiers », lit État de la société tahitienne à l’arrivée des Européens, réalise quelques commandes, se prend de passion pour la cosmogonie océanienne, guette le courrier, travaille dix jours durant comme gardien de meubles pour un colon et une trentaine de francs, songe à l’exposition qu’il montera à son retour, se marie avec une adolescente qu’une Polynésienne lui « donne » selon l’usage : le voici amoureux, heureux. Elle prend plusieurs amants et lui ne semble pas en prendre ombrage (« Le jour où son honneur ne sera plus placé au-dessous du nombril, [la femme] sera libre », écrit-il) ; elle tombe enceinte et ne garde pas le fœtus5. Retour en France — deux ans — puis à Tahiti : Gauguin loue une terre à un colon, fait construire une case ovale, informe sa femme polynésienne de son retour (elle s’est remariée en son absence) ; celle-ci s’empresse de le rejoindre mais le quitte une semaine plus tard, effrayée par les boutons qui couvrent son corps.

« Il fiche le camp, loue une hutte en bambou, achète de quoi se nourrir à un Chinois, peint, fume, compte le peu de sous qu’il lui reste. »

Le peintre se lie avec une autre adolescente, souffre du manque d’argent et de plaies profondes, se fait engager comme professeur de dessin par un avocat, devient père — quelques jours seulement puisque le nouveau-né, une fille, perd la vie —, boîte, marche sur une canne, se vêt comme les indigènes et, en 1898, songe à occuper le poste, lui aussi vacant, de secrétaire-trésorier de la Caisse agricole : refus, derechef, mais, pris de pitié, le responsable lui offre un poste de dessinateur au service des Travaux publics de Papeete. Sa femme, enceinte, le quitte pour retourner vivre chez elle ; il quitte, lui, son emploi quelques mois plus tard et rejoint celle qui accouche d’un petit Émile. En 1900, Gauguin accepte de prendre la direction du périodique Les Guêpes, bien que farouchement catholique, et renfloue les caisses pour n’avoir pas à se faire sauter la sienne, toute pleine de morphine : le besoin d’argent, écrit l’anthropologue, le conduisit sans doute à ne pas croire toujours à « ce qu’il disait et écrivait ».

Gauguin part aux Marquises. Sa femme n’entend pas l’y suivre et garde l’enfant auprès d’elle. Il rencontre, on l’a dit, le militant indépendantiste Ky Dong dès son arrivée, fait bâtir une maison sur un terrain appartenant à la mission catholique (il floue, pour l’occasion, l’évêque en se faisant passer pour homme de foi puis s’inspire de ses traits pour le sculpter en diable), abreuve le tout-venant, affiche des photos pornographiques aux murs de son logis, se met en couple, contemple les corps tatoués des vieillards, caresse son chien et son chat et joue à l’harmonium. Confirmation de Danielsson : Gauguin « porte un coup encore plus rude à la mission » catholique en perturbant la rentrée scolaire. Le peintre va à la rencontre des familles indigènes, un code civil français à la main, afin de leur prouver qu’ils n’ont pas à y placer leur progéniture. On dénombrera 50 % des inscrits en moins. La prise de position anticolonialiste de Gauguin est, juge l’anthropologue, « très nette et claire et il n’y a aucune raison de douter de sa sincérité » ; il n’en demeure pas moins que le peintre ne fut pas, à ses yeux, l’angélique défenseur de la veuve et l’orphelin polynésiens, celui que l’ethnographe et poète Victor Segalen vit et dépeint dans les pages de son Hommage à Gauguin, comme celui qui « avait pris le parti maori » et était « aimé des indigènes6 ».

Paysannes bretonnes, 1894

Lisons l’universitaire français Alain Buisine qui, dans son ouvrage inachevé Passion de Gauguin, paru en 2012, conteste l’image d’un « anarchiste généreux anticolonialiste » solidaire des indigènes et rappelle son racisme à l’endroit des Chinois. Lisons David Sweetman, critique d’art britannique et auteur de la biographie Les Vies de Gauguin, somme de six cents pages parue au mitan des années 1990. « Paria social » à Papeete et amateur de sexe tarifé, le peintre est tour à tour décrit comme solitaire, arrogant, lunatique, grabataire, anarchiste, traîne-misère et buveur d’absinthe. L’auteur s’élève toutefois contre l’idée d’un Gauguin colonialiste, patriarcal et touriste sexuel : semblable description n’est, à ses yeux, possible qu’à la condition de faire « abstraction de la profondeur de la pensée » de l’artiste. L’homme a su voir la complexité d’une culture ébréchée par l’impérialisme et parvint à « ouvr[ir] les yeux des Européens » sur l’art non-occidental : Sweetman assure qu’il convient de « le lave[r] de tout soupçon de colonialisme primaire ». Lisons le journaliste et écrivain français Jean-Luc Coatalem, qui publia en 2001 l’enquête Je suis dans les mers du Sud : un récit sur les traces de Gauguin. Obsédé par l’argent, ou plutôt le manque de ce dernier, oui ; syphilitique d’avant Tahiti, certainement ; libertaire, marginal, égoïste, déterminé, tout cela à l’évidence ; « ennemi de Dieu et de tout ce qui est honnête », en sus, consigna sans rire et de son vivant l’un des pères de la congrégation. Lisons le géographe Jean-François Staszak, auteur de Géographies de Gauguin : nul ne peut nier que l’ancien compagnon de Van Gogh évolua, de son premier séjour friand d’exotisme à son implication finale dans la vie locale aux côtés des plus humbles ; colon, il le fut de facto, mais un colon qui « se dresse contre le pouvoir en prenant la défense des indigènes pour le sort desquels il était horrifié » : « Il ne supporte plus l’arbitraire et la médiocrité du pouvoir, il pousse les indigènes à la rébellion. » Lisons enfin Gauguin aux Marquises de la reporter et documentariste Laure-Dominique Agniel, paru en 2016 : une défense franche et fervente de l’artiste : l’anticolonialisme est « un combat qu’il mènera avec force et conviction » à la fin de sa vie ; il n’était en réalité pas atteint de syphilis (une historienne américaine, avance-t-elle, l’eût démontré il y a peu après avoir fait analyser les dents retrouvées du peintre7), pas plus qu’il n’était ivrogne (examen de ses notes de courses à l’appui) ; pédophile, il le fut comme l’époque l’était, « puisque toutes les jeunes filles polynésiennes étaient en ménage dès leur puberté ».

« Les plus farouches partisans du peintre ont en effet coutume d’invoquer les us locaux et la précocité des relations sexuelles en Polynésie. »

Arrêtons-nous sur ce dernier point, et non des moindres, que le Code pénal français définit présentement comme « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans8 ». Trois de ses compagnes avaient treize et quatorze ans — nul mystère en la matière, Gauguin le consigne sans fard aucun (Le Monde a récemment déploré « le silence des biographies9 » : il suffirait pourtant de les lire). Les plus farouches partisans du peintre ont en effet coutume d’invoquer les us locaux et la précocité des relations sexuelles en Polynésie (la reine de Tahiti, Pomaré IV, fut mariée à dix ans et Gauguin, qui jura aimer d’amour au moins l’une d’elles, obtint l’aval des proches, quand ce ne furent pas ces derniers qui lui proposèrent l’une des leurs) et l’acteur Vincent Cassel, redoutant l’anachronisme, justifie ainsi pareille union : « Treize ans à l’époque, c’est peut-être pas treize ans aujourd’hui… » L’un des biographes du peintre est même allé plus loin : « Les Maories sont complètement formées cinq ou six ans plus tôt que les femmes des régions tempérées10. » La question se pose toutefois d’appréhender cette relation (ses « épouses-enfants », écrit Sweetman) dans le contexte historique d’alors, à savoir colonial. L’historien communiste Alain Ruscio éclaire cet angle mort avec Le Credo de l’homme blanc, publié en 2002 : le colon vivant avec une indigène s’avère doublement seigneur et les territoires colonisés garantissent « la satisfaction de certains rêves qui auraient été inavouables en métropole ». La relation entre un homme blanc d’âge avancé et une très jeune fille est ainsi « extrêmement fréquente » dans la littérature coloniale, note l’historien : untel revendique la conquête d’une bédouine de treize ans, tel autre, capitaine, se félicite de la possession d’une vierge de quatorze ans — en Indochine, assure quelque écrivain oublié, « une petite Annamite de treize ans est une femme depuis bien longtemps » et « ce qui serait un grand crime peut-être » en France ne l’est pas en ces terres où il est « tout naturel de les prendre » au sortir de l’enfance. Et Ruscio d’ajouter Gauguin à sa liste.

*

Nous n’en ferons pas l’exemplaire et probe rebelle libertaire évoqué par Guérin ; nous n’en ferons pas le relai fidèle de sa grand-mère, la féministe socialiste Flora Tristan ; nous n’en ferons pas, non plus, le porte-voix zélé de l’Empire. L’affaire est fâcheuse, par trop entrelacée. L’unité de Paul Gauguin a tout d’une aporie : homme de son temps social et précurseur, dominant et insurgé, maître et misérable.

Portait de Gauguin : (DR), 1883

- Max-Pol Fouchet, La Rencontre de Santa Cruz, Paris, Grasset, 1976.[↩]

- Antonin Artaud, Messages révolutionnaires, Gallimard, 1971.[↩]

- Paul Gauguin, Oviri — Écrits d’un sauvage, Gallimard, 1974.[↩]

- En langue suédoise ; 1975 en langue française.[↩]

- Charles F. Stuckey conteste l’avortement dans Gauguin, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1989.[↩]

- Victor Segalen, Hommage à Gauguin, l’insurgé des Marquises, Magellan & Cie, 2003.[↩]

- Caroline Boyle Turner, auteure de Paul Gauguin & les Marquises, un paradis retrouvé ? (2016) : « Après avoir trouvé son ADN, je voulais aller un peu plus loin et savoir ce qu’il en était réellement de cette maladie de la syphilis qu’on lui attribuait. À cette époque il y avait deux médicaments pour traiter la syphilis : l’arsenic et le mercure, deux métaux lourds qui restent sur les dents. Après des examens menés par des scientifiques de Chicago, aucune trace de ces deux métaux n’a pu être détectée sur les dents. Or, dans son puits, on a découvert beaucoup d’autres médicaments tels que du baume du tigre pour les maux de tête, des médicaments pour ses problèmes de peau avec plaies ouvertes, d’autres pour l’estomac. Cela veut dire, soit qu’il n’était pas atteint de syphilis comme on le dit, soit qu’il l’avait mais ne se soignait pas, ce qui serait très étonnant. »[↩]

- Article 227–25 du Code pénal.[↩]

- Philippe Dagen, « L’obsession de Gauguin pour les jeunes vahinés crée le malaise », Le Monde, 9 octobre 2017.[↩]

- Henri Perruchot, La Vie de Gauguin, Paris, Hachette, 1961.[↩]