Un monde d’exilés, une gauche syndicale européenne, un village de campagne, des sorcières et des médecins, des bêtes à sauver du boucher, des dockers rouges et des mineurs, une communarde libertaire, un damoiseau et une révolte, un rappeur et une résistante anticolonialiste : nos chroniques du mois d’avril.

☰ Par ailleurs (exils), de Linda Lê

Revenons dans l’Europe de la première moitié du XXe siècle aux côtés de celles et ceux qui sillonnèrent ses routes et soufflèrent dans ses organes malades des vents d’étrangeté. « Dans sa situation d’isolement, l’exilé, s’il n’y prend pas garde, risque de se renfermer sur lui-même, devenant réfractaire à toute acculturation », écrit Lê dans les pas d’Edward Saïd. C’est un essai comme un kaléidoscope, où l’on croise, par la rétine sensible de l’auteure, poètes, écrivain.e.s et « troubles-fêtes » impactés par l’Histoire ; toutes et tous firent le terreau de nos littératures et tracèrent des chemins que le présent ne cesse de couvrir de poussière. L’errance, volontaire ou subie, restera une empreinte, une genèse à la fois terrible et créatrice. Nous sommes alors en pleine suffisance coloniale, en pleine révolution, en pleine montée totalitaire : l’exil est un mot posé sur l’époque comme une fleur nucléaire, que l’auteure s’en vient ramasser pour faire communauté — par-delà les origines et les parcours distincts. Ces pages s’ouvrent sur Joseph Conrad, né en Pologne et mort en Angleterre, et se referment sur Antonin Artaud, né à Marseille et mort à Ivry-sur-Seine. Entre les deux : des dizaines d’autres de ces « boiteux » et « boiteuses » consolident cette famille d’esprits et de corps en mouvement, passés par tous les points cardinaux et un temps arrêtés à ce carrefour nommé Paris. Il y a celles et ceux que les fascismes poussèrent hors de leur centre de gravité — Perec, Brecht, Tsvetaïeva — et ceux, comme Klaus Mann, pour qui le départ volontaire fut résistance à l’ordre ; ceux qu’une vision du monde mit en marche — Istrati, Bianciotti, Gauguin ou encore Fondane — puis les coupa en deux — ainsi de Kateb Yacine. Il y a ceux, broyés dans leur coquille, qui choisirent comme Cioran de changer de langue pour réapprendre à parler ; il y a enfin les exilé.e.s du dedans, Pessoa, Pizarnik ou Artaud, qu’une lucidité trop grande noya dans la conscience pourrissante de leur propre peau. « Par Janus, ai-je assez descendu et remonté des échelles de valeurs perpétuellement remises en question, suivant que je regardais vers mon pays natal ou vers mon pays adoptif », écrivit le Vietnamo-français Pham Van ky, plus actuel que jamais. [M.M.]

Christian Bourgeois, 2014

☰ Les Classes sociales en Europe — Tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent, de Cédric Hugrée, Étienne Penissat et Alexis Spire

Agone, 2017

☰ Les Oiseaux, de Tarjei Vesaas

Le frère, Mattis, et la sœur, Hege, vivent ensemble en marge d’un village campagnard. Le premier illumine ses phrases de comparaisons surréalistes et d’images étonnement sensibles. « T’es comme un éclair, toi » ; « T’es vive comme une lame, toi », lance-t-il ainsi à sa sœur ; celle-ci nourrit la maisonnée grâce à son tricot incessant. Si Hege ne voit que fadeur à cette vie dont le sens lui échappe, Mattis se fait une joie de petits événements qu’il ne parvient pas à partager avec les autres — Hege, mais aussi le reste du village. Ainsi d’une passe de bécasses volant au-dessus de son toit. Après elle, sa maison « était devenue autre, […] il fallait la regarder avec d’autres yeux ». Mais ces yeux sont seulement ceux de Mattis. Honte cachée de sa sœur, mascotte du village qui dans son dos l’appelle « La Houppette », Mattis s’attache la pitié et les moqueries des autres à cause de sa maladresse — maladroit qu’il est avec ses mains comme avec ses mots. Mattis a pourtant un talent : il sait ramer. Seul sur le grand lac, et malgré l’eau à écoper, ses pensées filent aussi droit que sa barque. Pourquoi ne serait-il donc pas passeur ? Cette idée d’Hege, anodine en apparence, va être à l’origine d’un bouleversement dans leur vie. Parmi nombre d’allers et retours vains entre deux rives, Mattis rencontre en son seul passager, Jörgen, une source de jalousie, d’admiration et de changements irrémédiables. Les Oiseaux, œuvre de la dernière partie symboliste de la vie de Tarjei Vesaas, fait une grande place à la nature et à ce qu’elle inspire à ceux qui la contemplent. Mattis est de ceux-là ; et pour ça, on ne le comprend pas. [R.B.]

Le frère, Mattis, et la sœur, Hege, vivent ensemble en marge d’un village campagnard. Le premier illumine ses phrases de comparaisons surréalistes et d’images étonnement sensibles. « T’es comme un éclair, toi » ; « T’es vive comme une lame, toi », lance-t-il ainsi à sa sœur ; celle-ci nourrit la maisonnée grâce à son tricot incessant. Si Hege ne voit que fadeur à cette vie dont le sens lui échappe, Mattis se fait une joie de petits événements qu’il ne parvient pas à partager avec les autres — Hege, mais aussi le reste du village. Ainsi d’une passe de bécasses volant au-dessus de son toit. Après elle, sa maison « était devenue autre, […] il fallait la regarder avec d’autres yeux ». Mais ces yeux sont seulement ceux de Mattis. Honte cachée de sa sœur, mascotte du village qui dans son dos l’appelle « La Houppette », Mattis s’attache la pitié et les moqueries des autres à cause de sa maladresse — maladroit qu’il est avec ses mains comme avec ses mots. Mattis a pourtant un talent : il sait ramer. Seul sur le grand lac, et malgré l’eau à écoper, ses pensées filent aussi droit que sa barque. Pourquoi ne serait-il donc pas passeur ? Cette idée d’Hege, anodine en apparence, va être à l’origine d’un bouleversement dans leur vie. Parmi nombre d’allers et retours vains entre deux rives, Mattis rencontre en son seul passager, Jörgen, une source de jalousie, d’admiration et de changements irrémédiables. Les Oiseaux, œuvre de la dernière partie symboliste de la vie de Tarjei Vesaas, fait une grande place à la nature et à ce qu’elle inspire à ceux qui la contemplent. Mattis est de ceux-là ; et pour ça, on ne le comprend pas. [R.B.]

Éditions Plein Chant, 1986

☰ Sorcières, sages-femmes et infirmières, de Barbara Ehrenreich et Deirdre English

Éditions Cambourakis, 2014

☰ Du végétarisme, de Gandhi

Rivages poche, 2018

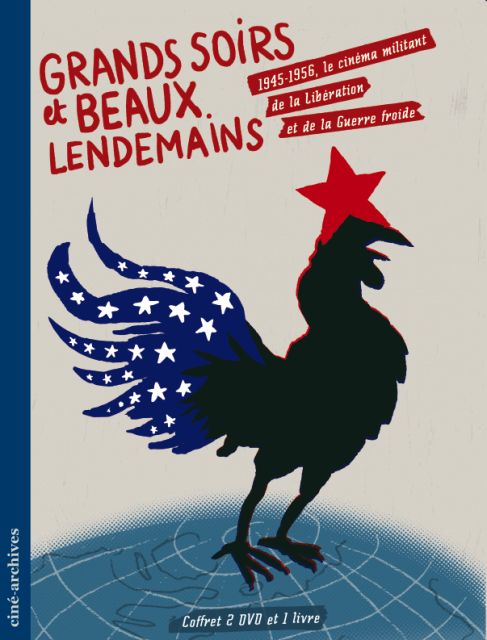

☰ Grands soirs et beaux lendemains, coffret DVD d’images d’archives édité par Ciné-Archives

Vingt courts métrages tournés entre 1945 et 1956 sous l’égide du PCF et de la CGT et un livret de 150 pages permettant de s’approprier une filmographie méconnue de la France des années 1940–1950, c’est ce que propose ce coffret DVD édité par Ciné-Archives — une association qui gère le fond audiovisuel du Parti communiste français et du mouvement ouvrier. Dans les rangs du Parti et du syndicat, des ouvriers du cinéma, des projectionnistes, des metteurs en scène, des compositeurs et des comédiens s’unissent pour faire valoir leurs droits, celui de donner à voir les luttes des travailleurs sur grand écran. La séquence 1945–1956 est prolifique en matière de 7e art, en plus d’être tumultueuse : en témoignent les images d’archives de cette décennie marquée par bien des ruptures politiques. De la volonté de promouvoir un « cinéma progressiste d’après-guerre » se heurtant à la prédominance des blockbusters américains, à la lutte de la CGT aux marches du Palais à Cannes au sortir de la Seconde Guerre mondiale en passant par la lutte des dockers et la longue et âpre grève des mineurs français de novembre à décembre 1948, tout dans ce coffret nous rappelle que la bataille idéologique passe aussi par la circulation des films. Montrer le combat, oui, de manière poétique et intime, questionnant les individus et leurs parcours : dévoiler le travail en mer dans Mon ami Pierre, celui des mineurs dans Ma Jeannette et mes copains, celui des champs dans Ceux des champs ; voilà ce que faisaient les réalisatrices et réalisateurs, eux-mêmes ouvriers du cinéma. [M.S.-F.]

Vingt courts métrages tournés entre 1945 et 1956 sous l’égide du PCF et de la CGT et un livret de 150 pages permettant de s’approprier une filmographie méconnue de la France des années 1940–1950, c’est ce que propose ce coffret DVD édité par Ciné-Archives — une association qui gère le fond audiovisuel du Parti communiste français et du mouvement ouvrier. Dans les rangs du Parti et du syndicat, des ouvriers du cinéma, des projectionnistes, des metteurs en scène, des compositeurs et des comédiens s’unissent pour faire valoir leurs droits, celui de donner à voir les luttes des travailleurs sur grand écran. La séquence 1945–1956 est prolifique en matière de 7e art, en plus d’être tumultueuse : en témoignent les images d’archives de cette décennie marquée par bien des ruptures politiques. De la volonté de promouvoir un « cinéma progressiste d’après-guerre » se heurtant à la prédominance des blockbusters américains, à la lutte de la CGT aux marches du Palais à Cannes au sortir de la Seconde Guerre mondiale en passant par la lutte des dockers et la longue et âpre grève des mineurs français de novembre à décembre 1948, tout dans ce coffret nous rappelle que la bataille idéologique passe aussi par la circulation des films. Montrer le combat, oui, de manière poétique et intime, questionnant les individus et leurs parcours : dévoiler le travail en mer dans Mon ami Pierre, celui des mineurs dans Ma Jeannette et mes copains, celui des champs dans Ceux des champs ; voilà ce que faisaient les réalisatrices et réalisateurs, eux-mêmes ouvriers du cinéma. [M.S.-F.]

Ciné-Archives, 2017

☰ Souvenirs d’une morte vivante — Une femme dans la Commune de 1871, de Victorine Brocher

Éditions Libertalia, 2017

☰ L’Affabulateur, de Jakob Wassermann

Dans une province allemande qui n’a pas encore été conquise par la Renaissance, Ernest, fils d’une baronne qui ne s’occupe guère de lui, apporte un peu de merveilleux aux tristes journées qui s’y déroulent. « Raconter des histoires était toute sa raison d’être ». Le garçon observe, écoute, fraye avec les domestiques, les forains et les vagabonds alors que tout cela lui est proscrit par son rang. Mais, de même qu’il charme les enfants des alentours et leurs parents, les gardes et les personnes en charge de sa surveillance se font prendre au jeu, eux aussi : « La grâce, la sérénité avec laquelle le damoiseau racontait ses histoires était à même de vaincre l’oreille la plus réticente. » C’est sans compter sur son oncle, évêque des plus austères dont l’activité principale se résume à semer le désespoir dans les logis en y chassant toute personne susceptible de pactiser avec le diable. Les sorcières brûlent par fournées entières dans sa bonne ville de Wurtzbourg. Influencé par son conseiller Gropp, l’oncle dément prend sous son aile son neveu afin de le remettre dans le droit chemin chrétien — et les pires tortures ne sont pas redoutées. Paru en 1926 dans une Allemagne gangrénée par l’antisémitisme, L’Affabulateur donne raison à la fantaisie et à la joie face aux ténèbres des dogmes arbitraires. Rêveur, naïf et perspicace, Ernest est un doux héros qui se retrouve au cachot sans comprendre quelle est sa faute, qui devient leader d’une révolte pour la simple raison que l’on souhaite entendre d’autres de ses histoires. Au récit officiel porté par la Sainte Inquisition, Ernest triomphe en lui opposant les méandres de son imagination. « Je vais vous raconter une histoire, pas une de celles que vous connaissez, une tout autre, l’histoire du damoiseau Ernest d’Ehrenberg »… [R.B.]

Dans une province allemande qui n’a pas encore été conquise par la Renaissance, Ernest, fils d’une baronne qui ne s’occupe guère de lui, apporte un peu de merveilleux aux tristes journées qui s’y déroulent. « Raconter des histoires était toute sa raison d’être ». Le garçon observe, écoute, fraye avec les domestiques, les forains et les vagabonds alors que tout cela lui est proscrit par son rang. Mais, de même qu’il charme les enfants des alentours et leurs parents, les gardes et les personnes en charge de sa surveillance se font prendre au jeu, eux aussi : « La grâce, la sérénité avec laquelle le damoiseau racontait ses histoires était à même de vaincre l’oreille la plus réticente. » C’est sans compter sur son oncle, évêque des plus austères dont l’activité principale se résume à semer le désespoir dans les logis en y chassant toute personne susceptible de pactiser avec le diable. Les sorcières brûlent par fournées entières dans sa bonne ville de Wurtzbourg. Influencé par son conseiller Gropp, l’oncle dément prend sous son aile son neveu afin de le remettre dans le droit chemin chrétien — et les pires tortures ne sont pas redoutées. Paru en 1926 dans une Allemagne gangrénée par l’antisémitisme, L’Affabulateur donne raison à la fantaisie et à la joie face aux ténèbres des dogmes arbitraires. Rêveur, naïf et perspicace, Ernest est un doux héros qui se retrouve au cachot sans comprendre quelle est sa faute, qui devient leader d’une révolte pour la simple raison que l’on souhaite entendre d’autres de ses histoires. Au récit officiel porté par la Sainte Inquisition, Ernest triomphe en lui opposant les méandres de son imagination. « Je vais vous raconter une histoire, pas une de celles que vous connaissez, une tout autre, l’histoire du damoiseau Ernest d’Ehrenberg »… [R.B.]

La Dernière Goutte, 2010

☰ Par le pire, d’Hatik

La police m’a tué !

»), aliénation marchande (« Oh oui, j’ai des chaînes comme toi mais tu les verras pas / elles sont sur mes Nike, elles sont sur mes cartes de crédit, partout sauf sur mon mic’ ») et intégration de la racisation par le racisé lui-même (« Je suis prêt à jurer que j’ai déjà dénigré les renois sur leurs attitudes ou leurs tissages »). En somme, un bras d’honneur salutaire lancé en direction de tous ceux qui se sont convaincus que nous vivions en démocratie et que « Liberté, égalité, fraternité » était plus qu’une mauvaise plaisanterie. Un rappeur qui gagnerait à une reconnaissance plus large et qui, s’il est déjà présent depuis un moment dans le rap-jeu, est à suivre et à soutenir d’urgence. [A.]

Low Wood, 2017

☰ Contre le colonialisme, de Simone Weil

Heureuse idée que celle-ci : rassembler en un même volume les différents écrits de la philosophe libertaire, chrétienne et antifasciste ayant trait à la question coloniale. Sept années d’engagement, de la prise du pouvoir du Front populaire, en 1936, à la résistance contre le nazisme au mitan de la Seconde Guerre mondiale. La voici qui, d’une plume implacable, dénonce l’indifférence de la gauche victorieuse, et de la classe ouvrière en général, à l’endroit des « millions de prolétaires des colonies » ; la voici qui s’élève d’une même et forte voix contre l’humiliation faite aux travailleurs algériens sur le sol métropolitain et la politique impérialiste conduite en Afrique du Nord comme en Indochine ; la voici qui, sans détour, désigne l’oppresseur, l’État français et ses gouvernements successifs, et endosse la « petit part » de responsabilité qui est la sienne, en sa qualité de citoyenne exhortant ses lecteurs à prendre toute la mesure de « la tragédie coloniale ». Comme Orwell en son temps puis Césaire en 1950, Weil saisit les mouvements de fond à l’œuvre sous les déclarations lyriques et l’envers du décor « démocratique » et « républicain » : « L’hitlérisme consiste dans l’application par l’Allemagne au continent européen, et plus généralement aux pays de race blanche, des méthodes de la conquête et de la domination coloniales. […] Si on examine en détail les procédés des conquêtes coloniales, l’analogie avec les procédés hitlériens est évidente. » La résistante qu’elle est aux côtés de la France libre, à Londres, sait bien que c’est « toujours, partout, le même problème qui se pose », toujours et « partout où il y a des opprimés » : l’humiliation crée la révolte — seule change la couleur des drapeaux des bourreaux. [E.C.]

Heureuse idée que celle-ci : rassembler en un même volume les différents écrits de la philosophe libertaire, chrétienne et antifasciste ayant trait à la question coloniale. Sept années d’engagement, de la prise du pouvoir du Front populaire, en 1936, à la résistance contre le nazisme au mitan de la Seconde Guerre mondiale. La voici qui, d’une plume implacable, dénonce l’indifférence de la gauche victorieuse, et de la classe ouvrière en général, à l’endroit des « millions de prolétaires des colonies » ; la voici qui s’élève d’une même et forte voix contre l’humiliation faite aux travailleurs algériens sur le sol métropolitain et la politique impérialiste conduite en Afrique du Nord comme en Indochine ; la voici qui, sans détour, désigne l’oppresseur, l’État français et ses gouvernements successifs, et endosse la « petit part » de responsabilité qui est la sienne, en sa qualité de citoyenne exhortant ses lecteurs à prendre toute la mesure de « la tragédie coloniale ». Comme Orwell en son temps puis Césaire en 1950, Weil saisit les mouvements de fond à l’œuvre sous les déclarations lyriques et l’envers du décor « démocratique » et « républicain » : « L’hitlérisme consiste dans l’application par l’Allemagne au continent européen, et plus généralement aux pays de race blanche, des méthodes de la conquête et de la domination coloniales. […] Si on examine en détail les procédés des conquêtes coloniales, l’analogie avec les procédés hitlériens est évidente. » La résistante qu’elle est aux côtés de la France libre, à Londres, sait bien que c’est « toujours, partout, le même problème qui se pose », toujours et « partout où il y a des opprimés » : l’humiliation crée la révolte — seule change la couleur des drapeaux des bourreaux. [E.C.]

Rivages poche, 2018

Photographie de bannière : Lucas Zanon